商学院毕业生应该怎样承担社会责任?

文/中欧国际工商学院会计学教授陈杰平

何谓企业家精神?

关于企业家精神,我们要寻找一个定义。我找到的是大家熟悉的经济学家熊彼特,他出生于奥地利,早期代表著作是1912年发表的《经济发展理论》,1932年之后他去了美国哈佛大学当教授。熊彼特关于企业家精神的定义,我想有几个比较重要的观点:首先,他把经济分成静态和动态两种形式;其次,他更关心经济的发展,而非增长。他认为,即便没有创新,经济也会自然增长,比如在劳动生产率没有提高的情况下,仅靠人口增长就会带动经济增长,但经济要想发展,必须有两个必要条件:一是要突破社会和心理因素的阻碍,二是必须有逆流而上的先驱。

人们都有改善生活的愿望,这会不会带动经济发展(注意并非“增长”)?熊彼特认为不可能,因为经济发展需要企业家精神,这与改善生活的愿望不是一回事。改善生活是目标,一旦目标达成,人们拼搏的动力就没有了,正如经济学中所说的边际投入等于边际产出。但企业家不同,他们心里没有均衡的概念,不管有多少财富,都会拼命工作和承担风险。只有这样的人、这样的精神才能带来经济发展。

企业家是充满激情、追求变化的。他们要打破平衡,制造麻烦。他们标新立异,从不因循守旧。他们主动出击,不待旁人来挑战。他们逆流而上,而不是顺水行舟。他们内心也感受不到外界对于变化的抵制情绪。很重要的是,他们听凭直觉,而不是理性地选择路径。他们奋斗的动力并不来自于财富的扩大,而来自于对权力的追求,来自于在创新中获得愉悦。他们勇于承担风险,在他们看来驾驭风险就是乐趣。

普通人中不乏创新者,但熊彼特讲的创新是创造性地组合资源,有几个例子:一是在生产中采用新的原材料或半成品;二是开发新产品;三是采用或创造新的生产方式;四是开发新市场;五是创立新的工作组织。他把整个生产过程都包括进去了,并且强调是利用现有资源进行组合,不需要没有技术创造一个技术,没有法律创造一个法律。

企业家通过努力会产生创造性的毁灭。智能手机就是典型案例,它几乎毁灭了指南针、照相机、录音机、日历,很快手提电脑也要被消灭掉,再过几十年,人脑的部分功能都会被手机取代。创新性的组合也必须恰逢其时,因为它必须市场化,如果创新太超前,不能市场化,就很可能早产夭折。

企业家精神不仅存在于商界,其实在政治、军事和社会各领域都大量存在。所以,企业家精神不仅仅适用于创建和管理企业,也适用于推动社会进步和发展。

社会责任应该是企业战略发展的方向

在网上搜索一下,你会发现所有大的商学院都会把社会责任作为自己的办学理念。为什么商学院更加关注社会责任呢?我想主要是因为商学院毕业生对社会的影响更大。尤其在MBA、EMBA层面,毕业生都是企业高管,不可避免会影响成百上千人。如果真正成为公司一把手,影响的不仅仅是员工和员工家属,还有供应商和客户,并通过企业口碑影响更多的人。

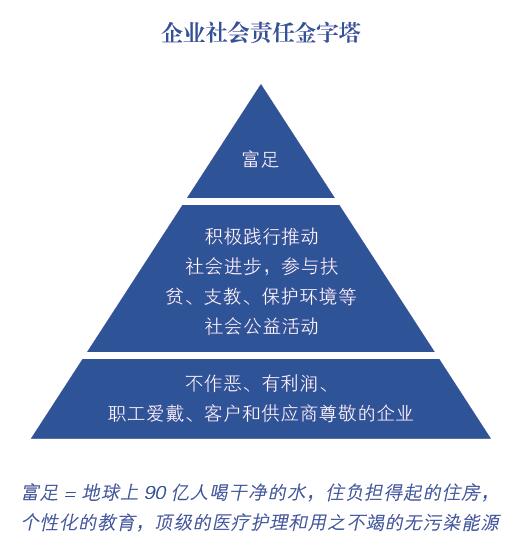

商学院毕业生应该怎样承担社会责任呢?我觉得作为商业领导者和企业公民,首先应尽的社会责任就是不能作恶。听起来很简单,但是企业想不作恶,其实并不那么容易,因为在商场上诱惑太多了,为了让利润最大化,有很多机会诱惑你去作恶。其次必须要有利润,那些一天到晚讲理想的企业,我觉得如果不能将理想以利润的形式表达出来,这个理想不但是空洞的、片面的,还往往是有害的。企业能得到职工的爱戴,能得到客户和供应商的尊敬,我觉得这是最基本的社会责任,不应该当做负担来看待,而应该当做企业战略发展的方向。

现在消费者的偏好已经发生了变化,从简单追求低价到不但要求价格低、品质好,还要求企业必须履行基本的社会责任。如果一家企业上了黑名单,被认为是不环保、虐待动物,或者剥削童工,消费者不但不会买这家企业的产品,还会在互联网上,在微信、推特上发负面消息。从这点上看,很多欧美企业履行社会责任,不仅仅是因为比较强的责任意识,更主要是因为背后有非常大的商业利益。如果不履行社会责任,就会丢失市场份额。

百花蜂蜜是中欧校友企业,他们每年收两次蜂蜜,第一次货源充分,他们的要求控制成本、保证质量;第二次是春节以后,货源不是很多,他们的要求是保证质量、控制成本。企业创始人非常明确地跟采购部门说,不能把蜂农逼得加糖、兑水,蜂蜜质量会受到影响,他这是有意识地管理自己的产业链。我想,当企业在产业链占主导地位的时候,就有了一个非常重要的社会责任——怎样打造产业链生态。你怎么做,就决定了你的上下游怎么做,如果整个产业链乱了,你自身难保;如果产业链非常有效,各个环节都有适当利润,我想你也能从中获益。

如下图所示,企业只有在不作恶的基础上,才能谈得上积极参与社会公益活动,推动社会进步,最终通过商业文明改善我们这个不甚完美的世界。

全世界有90亿人口,有10亿人没用上电,还有10亿人每天的生活费不足2美元。但是由于科学技术的进步,已经有企业生产出适合在贫困地区销售的低成本家用太阳能发电机、微型水净化装置等设备。企业为了追求利润就会积极销售这些产品,客观上减轻甚至逐步消除贫困给人类带来的危害。在中国,根据《人民日报》的报道,2013-2016年,中国连续4年脱贫超过1200万人,累计脱贫5564万人,是世界公认的对减贫贡献最大的国家。我想中国企业赶上了一个好时代,不仅能够履行社会责任,还能够推动社会进步。很多社会企业和个人已经在做扶贫的工作,我相信人类一定能够通过商业文明和技术手段消灭绝对贫穷,最终达到富足。

教授荐书

“《富足》的作者是硅谷的一个技术出身的创业者,他认为技术是解决人类一切问题最有效的手段,包括消灭贫穷。《富足》讲的是人类怎样利用技术手段,通过商业的方式消灭贫穷。商业文明的起源是技术进步,因为技术进步产生了分工合作,因此才有了交易需求。经济学有一个纳什均衡,就是买方和卖方通过交易,双方都可以获得自身利益,但不损害对方的利益,这就是商业怎样让社会利益最大化的一个基本原理。这种纳什均衡使得不同的需求在市场上被满足,我认为是商业文明最基本的框架。”

本文改编自2017年11月11日陈杰平教授在中欧国际工商学院“企业家精神和社会责任”主题论坛上的演讲。