维氏军刀的长青之路

去瑞士的游客,可能都会买几把瑞士军刀作为纪念品,然而,来到中欧苏黎世校区参加实境教学课程的学生可能会有“升级版”的旅行体验。除了在课前阅读维氏的案例,观看由BBC拍摄的视频资料,他们还将来到维氏位于瑞士施维茨州(Schwyz)宜溪镇(Ibach)的百年工场,亲身感受瑞士军刀精湛的制作工艺,并与公司掌门人埃尔森纳四世交流互动,获取独一无二的学习体验。维氏的案例由中欧副教授王婧,副院长兼教务长丁远,瑞士洛桑大学教授董明月,中欧研究助理张菱、汪小舟和研究员钱文颖共同开发,本文是节选版本。

红底白字的“十字盾”是瑞士军刀独有的标识,事实上,在瑞士仅维氏(Victorinox)和威戈(Wenger)两家公司享有此项特权,他们都是百年家族企业。2005年,维氏收购威戈后,顺理成章成为了瑞士军刀唯一的代言人。

历史

十九世纪至二十世纪初期:起源

- 1884年,卡尔·埃尔森纳一世(Karl Elsener I)在宜溪镇开设了一家刀具工场作坊,他的母亲维多利亚(Victoria)在自家的帽子店帮助销售刀具。

- 1891年,埃尔森纳一世听说瑞士军队决定向所有士兵分发军刀,于是他组织建立了“瑞士刀匠大师协会”,将瑞士的许多小工场作坊联合起来。这笔大订单使埃尔森纳一世的工场作坊扩大了生产能力。

- 1892年,工场作坊推出军官刀;1897年,申请军官刀专利,注册“原创瑞士军刀”;1909年,注册“十字盾”标识。

- 1909年,维多利亚去世,埃尔森纳二世将Victoria定为公司商标,以为纪念。

- 1921年,不锈钢发明之后,公司开始创新生产不锈钢刀具,并创立了Victorinox商标,inox是国际通用的不锈钢的缩写。

二十世纪中期:崛起

- 1931年,埃尔森纳二世为工场作坊引入自动化生产,有效保障并提高了刀具的质量。

- 1945年,二战结束,驻扎欧洲的美军士兵纷纷购买维氏军刀,作为带回家乡的纪念品,维氏军刀由此闻名世界。

- 1951年,维氏推出了带有开罐器的军刀,并申请专利。

- 据报道,美国总统林登·约翰逊(Lyndon Johnson)曾赠出4000多把压印有他签名的维氏军刀,开启了维氏军刀风靡白宫的新篇章。在此风潮下,许多美国企业将维氏军刀作为附赠礼物,以吸引消费者。

- 1978年的《读者文摘》杂志刊登了一篇文章,讲述飞机航班上一个小女孩被一颗糖噎住,无法呼吸。在人们用尽各种方法抢救无效的危急关头,飞机上的一位医生灵机一动,用随身携带的维氏折叠刀在小女孩的气管上切开一个小口子,取出了糖,拯救了小女孩的生命。“如果没有这把维氏折刀,结果会怎样?”文章最后写道。这篇文章不仅成为维氏刀具最好的广告,而且赋予了维氏产品强烈的情感色彩。

- 维氏的瑞士军刀成为高质量、多功能的代名词,“我们的直升机是直升机中的瑞士军刀“这类的广告词开始在诸多行业中出现。

十九世纪末期到二十世纪初期:多样化发展

- 1989年,维氏与特许经销商、美国销售伙伴Forschner合作进入手表、太阳镜等业务领域。

- 1999年,通过特许经营的方式与美国TRG集团合作,进入旅行装备市场。

- 2001年,在美国推出维氏服装品牌,并在纽约SOHO商业区开设第一家维氏专卖商店,销售旗下产品。维氏的所有产品,无论在直营店还是特许经销商店,价格都保持一致。

多样化经营

多样化经营

“用户的喜爱和反馈鞭策着我们不断反思和探索如何长期保持产品的竞争力,首要任务是全面提高我们品牌的能见度。虽然用户喜爱瑞士军刀,但我们的局限性在于产品通常被藏在口袋或钱包里。”埃尔森纳四世说。

维氏通过问卷调查了解到,除军刀之外用户最愿意购买的产品是户外手表。瑞士手表闻名全世界,而且手表与军刀一样需要不锈钢。维氏决定从手表开始尝试业务多样化。

手表行业设有65道质检标准,而为了设计生产出“手表行业中的瑞士军刀”,维氏将检测量翻番,增至130道。埃尔森纳四世解释,“我们维氏的手表必须是最坚固的,即使从十米高的地方扔下去,或者放进洗衣机,它都将丝毫不受影响,继续精准走时。”

1999年,维氏建立了自己的手表生产企业——维氏手表有限公司(Victorinox Watch SA)。

难以预料的是,“911”恐怖袭击事件会对维氏造成巨大影响。恐怖分子劫机用的是折刀,航空安全法规随即禁止乘客随身携带刀具登机,这对维氏打击巨大,因为机场免税店是维氏军刀的主要销售渠道。“销售一夜之间下滑了30%多。”埃尔森纳四世回忆道。在“911”发生前,军刀销售额占维氏销售总额的一半以上。

维氏采取了一系列业务措施,以降低新法规造成的影响——

产量:调整各产品品类的产量,将之前生产军刀的部分人手调到生产手表和餐厨刀具的部门。

产品:推出一系列新产品,包括具有新功能的军刀、折叠工具和手表。

渠道:通过机场免税店销售不受新法规限制的产品,如手表和旅行装备,同时开拓新的销售渠道,包括在IT产品商店销售带USB功能的军刀等。

但维氏并没有进行激进扩张,而是依然注重可持续性。“‘911’让我们看到,太依赖一个产品品类会有多大风险。这个事件让我们震撼,并且在多样化发展方面用力推了我们一把。”埃尔森纳四世说,“但保证品牌精神不被稀释是我们不可妥协的底线。维氏的百年传承不能毁于哪怕是一件不过硬的产品,与此相比,拒绝几个合作机会是不值一提的损失。”

收购威戈

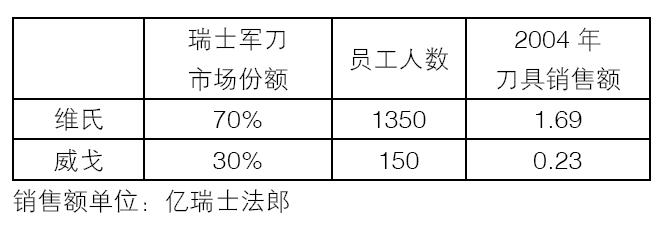

在二战前,威戈的规模比维氏大,但由于维氏推进自动化的时间比威戈早十多年。因此,二战之后,维氏的发展速度远超过威戈。下图是截至2004年的数据对比:

此外,威戈没有像维氏那样建立盈余储备,为了扩张又背负了不少银行债务,这些债务以威戈股份作为抵押。“911”后威戈军刀的销售一直没有恢复,至2004年底,威戈刀具销量下滑了约43%。当威戈的财务问题越来越严重,银行决定出售这些股份。

2005年,埃尔森纳四世完成对威戈的收购,他承诺不会裁员,并保持威戈的独立运营。在2013年,埃尔森纳四世宣布把威戈的军刀业务和维氏的军刀业务合并,但其他业务保持不变。至此,在最核心的品牌象征产品——军刀业务上,维氏公司打败了缠斗几代的竞争对手。

股权结构和家族治理

在2000年以前,维氏是股份公司,家族成员分享公司股权,但埃尔森纳家族担心家族后辈会在传承过程中稀释股份并索取巨额分红,最终导致维氏衰落。于是,埃尔森纳四世和父亲埃尔森纳三世决定成立基金会。

基金会控制维氏100%的股权,并将90%的利润留在公司,10%的利润用于慈善事业,禁止向家族成员分红。此外,维氏从不向银行贷款,这也是维氏经历两次世界大战和数次经济危机并幸存下来的重要原因之一。

维氏采用基金委员会和董事会双层结构。基金委员会的职责包括保持核心价值观、制定长远发展战略、确定利润盈余的用途及公司管理委员会成员人选等,而维氏公司委员会则主要负责业务发展。两个委员会的成员没有重叠,维氏基金委员会成员目前都是家族成员,但埃尔森纳四世也表示,假如未来由于家族成员不再对公司业务感兴趣而导致基金委员会人员缺乏,维氏也会考虑聘请家族以外的人员。

“家族成员没有任何特权,我们必须确保那些关键岗位上的人是能够胜任的。只有在学历、经验和能力差不多的两个候选人之间,我们才会优先考虑家族成员。”但是埃尔森纳四世也表示,“家族成员在维氏工作对普通员工来说也很重要,这意味着埃尔森纳家族和普通员工共进退,关乎维氏的长期发展。”

维氏一直注重社会责任,他们为购买军刀的顾客提供终身免费维修服务,有些顾客的军刀是爷爷传下来的,维氏也依然提供免费维修,埃尔森纳四世至今还经常收到来自全球各地顾客的信件。

维氏也从未以经济不景气为由裁减员工,早在两次世界大战和大萧条期间就是如此,即使是在“911”事件之后公司最困难的时期,也没有裁员一人。当时,人力资源部负责人走访了周边其他企业询问是否需要临时工,并将维氏员工暂借给这些企业,危机度过后这些员工又都回来了。

埃尔森纳四世对事业充满了激情,毫无疑问,维氏在他的领导下再创佳绩。然而,在放弃公开上市、禁止分红、高标准要求家族成员在维氏工作的情况下,埃尔森纳家族第五代的24名成员能够像祖辈一样永葆激情和凝聚力吗?这是值得我们深思的问题。