我享受每一次微小的胜利

“员工访谈”是由中欧院长办公室和市场部《TheLINK》杂志合作推出的新栏目,旨在通过采访为学院服务多年、做出突出贡献的资深员工并撰写人物报道,弘扬爱岗敬业的精神,促进部门之间的沟通,并与大家共同探索中欧精神的丰富内涵。

文/雷娜

由我来写夏敏似乎非常合适,我是她团队的成员之一,办公桌距离她的办公室不过十步之遥,在工作日,我们几乎朝夕相处。但当我真正动笔时,却又不知从何说起,中欧的国际媒体组是个“安静”的团队,每位成员埋首于自己负责的业务,平时若有交流,也大多有的放矢,高效进行,甚少有闲聊的机会。同时,我们也是个非常和睦的团队,近一半成员是外国人,却有点中国古代“君子之交淡如水”的友谊,在对方需要时从来不吝伸出援手。这种氛围的定调者,就是中欧市场公关部助理主任夏敏。

记得第一次收到她的邮件是在凌晨三点,当时我尚在面试阶段,向她索要一份文件,没想到竟然在半夜收到回音。入职之后,国际组的一个传说是,夏敏随时都在回邮件——工作时间、非工作时间、半夜或凌晨,她仿佛都在线。所幸的是,她虽然如此敬业,却从未要求我们效仿,甚至连一句自我标榜也未曾说过。

作为学院国际媒体组的负责人,她的工作需要兼具勇敢与细致、创新与规范,还要在纷繁事务中保持心绪宁静,就像她自己所形容的,是“在蛋壳上行走,并且还要躲避雨点(trying to avoid raindrops as I walk on egg shells)”。在很多时候,我们只能望着她忙忙碌碌,独自完成一连串高强度的工作。直到做这次采访时,我才真正了解她的人生故事,以及她勇气的源头。那是暴动混乱的采访街头,是许许多多个凌晨五点醒来的周日,是对世界的爱与好奇,对生命广度的不懈叩问,还有一连串奇妙的缘分,让她来到中国、来到中欧,在把中欧介绍给世界的同时,也让我们对于世界有了更美好的印象。

以下是访谈实录:

能否介绍一下你来中国之前的生活吗?你来中国多久了,对中国的印象如何?

能否介绍一下你来中国之前的生活吗?你来中国多久了,对中国的印象如何?

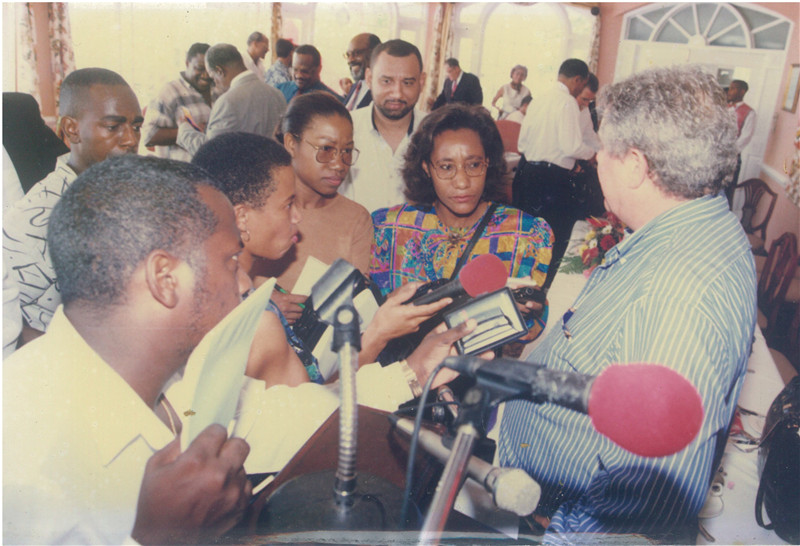

在祖国牙买加,我曾是一名记者,报道的内容涉及方方面面,从充满暴力的街头抗议到伊丽莎白女王盛大隆重的国事访问,从地方政府会议到G15地区领导人峰会。我曾被派到威尔士、德国、中国、巴哈马群岛以及其他国家和地区进行采访。

入职时,我是《牙买加观察家报》(Jamaica Observer Newspaper)西部报社的一名记者,2005年,我辞职来中国进修硕士学位时,已是编辑部门的核心管理团队成员,在金斯敦总部工作。我负责星期日报,也管理报社和记者。

这是一份很好的职业,但后来压力非常大。每个周日,我都要在早晨五点钟醒来听广播,生怕错过了什么大事。

我很喜欢记者这份工作。但是当我的主要工作变成编辑他人稿件之后,我感到有些厌倦。我喜欢身临现场的那份激动感。只是当我妈妈在电视上看到我在街头抗议采访中被卷入躲避催泪瓦斯的人群,会非常紧张不安。当然,新闻在电视上播出时,我已经安全回到办公室,或是住所。

我来到中国是为了留学,当时我成功申请到了中国政府奖学金,可以在上海财经大学国际金融系进修硕士学位。我之前出差来过中国,除了对食物不太习惯,我非常喜欢那次旅行。那是一个由15名加勒比海地区记者组成的旅行团,我是成员之一。我们和政府官员见面,他们为我们准备了丰盛的大餐——有海参、燕窝,甚至还有蛇——但我吃不惯。我拨弄着盘里的食物,假装在吃,然后在晚上完成采访稿后找到最近的一家西式快餐厅填饱了肚子。

我来到中国已有13年,虽然仍然不习惯这里的食物,但我把中国看作是第二故乡。牙买加当然无可替代,但中国已经不相上下。我最喜欢中国的地方,是他们利用科技让生活变得更加便利,这里有很多打车应用,有今天下单明天就能到货的网购。相比之下,那些生活在异国他乡的不便就显得微不足道了。

是什么契机让你来到中欧国际工商学院?你还记得对学院的第一印象吗?

是什么契机让你来到中欧国际工商学院?你还记得对学院的第一印象吗?

加勒比在华协会(CAC)的一个创始会员曾经是中欧市场公关部的英文编辑,但后来他在一家大银行获得了一份更适合他的工作,他不愿突然离开中欧,所以推荐我来接替他。当时是我在校的最后一个学期,除了写论文和为CAC做公共关系方面的志愿者之外,我还有一些时间。所以,我申请了这份兼职工作,并被录用了。

我第一天上班是在2007年6月25日,西班牙国王和王后也在那天访问中欧,一个令人难忘的日子!

能否简单陈述一下过去十年你在中欧的职业道路?

2008年硕士毕业后,我成为全职员工,肩负起更多责任。其中包括媒体关系,我负责更新网站上的特殊网页,与媒体伙伴联系,以及其他事务。后来,我晋升为高级副主编,承担的责任也越来越多。令我开心的是,在中欧我始终都有机会学习。比如,我得学习如何写电视广告,我是通过谷歌搜索相关信息,然后通过试错来进行学习的。除了学习之外,我别无选择……我曾经谈判过价值数百万元的免费电视广告,而且需要为他们提供脚本!

2011年,我当时的上司离职,我晋升为市场公关部助理主任。我立即开始着手打造中欧国际在国际社交媒体上的形象。我希望让世界更多地了解这所扎根中国、朝气蓬勃的国际化商学院。由于骨子里的创业精神,也因为中欧为创新留有很大空间,我们在主要国际社交媒体站点上都有很高的知名度。如今,中国政府也强调在国际社交媒体平台上传递中国声音的重要性,这对我们很有帮助。

我晋升到主任级别后,还大力提倡在沟通中加入视频内容;在当时看来,这将会是下一个潮流。如今,视频已经司空见惯,我们正努力寻找更多创新方法,传递我们的价值观。

能否介绍一下你平时的工作内容?另外,你最喜欢工作中的哪部分?

在中欧,我几乎什么事情都做一点。我编辑过消防演习文件、为学院领导写过演讲稿。为了安排一次紧急的电视采访,我还清理过我们的微型电视演播室(后来保洁人员来到演播室,还奇怪为什么一尘不染)。但我的正式职务是管理外文媒体公关团队,包括网站和校友杂志《TheLINK》,处理媒体采访请求,提供媒体信息,培训教职员工、学员和校友,以及制定和实施学院总体公关战略等。

我享受每一次微小的胜利。向记者成功推荐了一个采访话题,我激动不已;一位教授接受了采访请求,我激动不已;撰写一篇文章,遣词造句都恰到好处,我激动不已;看到团队成员掌握一项新任务,我也会激动不已。无论多么小的胜利,我都必须享受,因为前面的挑战还多着呢。

你的工作之一是利用国际媒体向世界介绍中欧国际工商学院,你想以何种形象把中欧呈现给全世界?

你的工作之一是利用国际媒体向世界介绍中欧国际工商学院,你想以何种形象把中欧呈现给全世界?

除了我之前提到的社交媒体——脸书(Facebook)、推特(Twitter)、YouTube、领英(LinkedIn)、iTunesU,我们还使用传统媒体,如电视、广播、报纸和杂志等。过去十年,我见证了媒体行业的兴衰,这些变化对我们如何编写内容和使用渠道产生影响。例如,我们已经从印刷广告向数字化方向发展。我希望增加在国际市场上的广告开支,但必须采取有策略、可持续的方式,以发挥效力。现在所有人都把重点放在数字广告上,我们需要加强自己的广告内容,才能脱颖而出。我们需要讲述能够唤起情感共鸣的故事,同时需要利用现有的技术优势(不滥用数据或侵犯个人隐私),开展定向广告活动。

你如何平衡工作和生活?你在空闲时间会做些什么,有哪些爱好?

说实在的,我是在周一晚上九点半回答这些问题,这也能反映我工作和生活的平衡点。但在几年前,我做过一个决定:每天下午六点钟下班,雷打不动。这样我就能在六点半带着我的狗——鲁夫去散步。当然,我到家之后还是会回复邮件,工作性质如此,我会收到很多来自国外的邮件,由于时区不同,我想在他们的工作时间回复他们。

我喜欢阅读,不只是为了休闲,我会花很多时间看新闻,因为我的工作需要我了解最新消息。我喜欢长时间散步,这给我时间思考。我喜欢简单的事情,比如在茶馆和朋友闲聊,但不喜欢酒吧。

我希望参加更多志愿者活动,就像暑假在CAC做的那些。我们带着一群孩子去了上海水族馆。几年前我带孩子们去过一次,但这次体验更好!让他人开心,没什么比这更好的事儿了!