联系我们

FMBA“课后美食”:“数字化”小笼包是怎样炼成的

文/图 赵元章,FMBA2014级

5月16日晚,网络“小笼包”红人——圣卡维西做客中欧FMBA,带来了他的《“数字化”小笼包》演讲,并与教授和同学们交流了他这项颇具创意的研究。课上是商学院金融管理课程大餐,课后是网络红人的创意美食,“舌尖上的FMBA”让小伙伴们回味无穷。

说起研究小笼包的初衷,圣卡维西回忆道,自己作为一个美食评论者,希望带给大家的是精确、标准的评论,而绝非是“美味极了”或是“非常好吃”这样简单的词句。他说,对于很多西方人而言,中国很多的美味佳肴在西方人眼里几乎是很普通甚至是不能入口的,比如牛肚。西方人讲究食物的营养价值,在烹饪时会将它当做面条那样来吃,毫无嚼劲;而东方人则不同,会将它制作成各种口味,非常清脆爽口。为了促进东西方美食文化的交流,他觉得小笼包是一次契机,因为小笼包不仅是东方人喜爱的美食,在西方同样具有很高的知名度。

圣卡维西特别介绍了他的研究工具——淘宝上淘的一台能精确到0.01克的电子秤、一把能精确到0.01毫米的电子卡尺,还有一把理发剪刀。他对能在万能的淘宝上淘到这么便宜的工具感到惊奇,而我们更佩服他的科学精神和意志力。

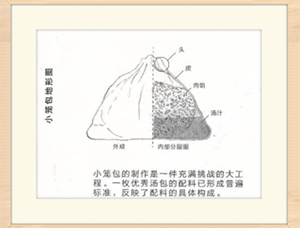

52家小笼包店铺、7.243公斤小笼包、历时16个月,光听这些数字就让人惊叹不已,更别提他在这一次次的试验中,所遭受的不理解。比如,他在测量这些数字时,先把小笼包的“头”剪去,然后倒出汤汁进行称重,对肉馅也进行称重,再剪开小笼包的皮,用尺测量它的厚度。这一“奇怪”的吃法,惹得周围的食客纷纷向他投去怪异的眼神,甚至还有人当面告诉他,你这种吃法是不对的。

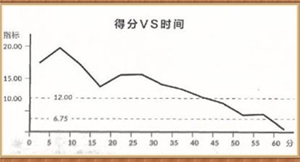

为了进益求精,他还对小笼包从出笼到食用之间的时间长度进行了分析,从而确定了这个时间长度对小笼包口感的影响。在他印象中,有次他一次上笼蒸了54个小笼包,平均每隔五分钟取一个小笼包进行观察,共取三次。经过反复验证,他确信:小笼包要趁热吃才最好吃。

他说,做研究就需要这种执着的毅力、谨慎的科学态度和不畏流言的强大心理,才能最终实现自己想做的事情。

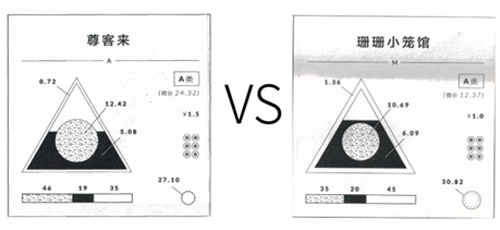

最后圣卡维西拿出他的《上海小笼包索引》,向大家展示了自己的可视化结果。通过科学的计算公式,将所有小笼包分为三个等级,其中A级最好。

举例来说,同为A等级的尊客来(得分最高,24.32,排名第一)和珊珊小笼包(得分12.37,排名十三),这两家的得分相差了近一倍,但并不代表口味就相差一倍。他说,得分与口味并不呈严格的相关性,只是帮助理解餐厅所属等级,给食客们提供一个索引。当然,科学的公式也有它的局限性,无法感性的展现背后的故事。

西方人习惯理性思维,东方人习惯感性思维。当科学的理性碰上细腻的感性,是独一无二的结合;当思维的逻辑碰上舌尖的美味,是前所未有的创新。

圣卡维西的演讲,深深吸引了在场每个人的兴趣,当有同学问到接下来会将进行怎样的研究?他说,中华美食博大精深,接下来准备对生煎包进行科学研究。他还说,希望自己能作为东西方美食文化传播的桥梁,将东西方文化进行融合,给世人呈现更多的美食。

【相关阅读】圣卡维西迅速蹿红网络:http://www.oushinet.com/news/china/chinanews/20150423/190988.html

http://www.shuixiangu.com/article-1592623-1.html

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南