Respect! 中欧FMBA毅行者丨F档案

有一个组织,叫“FUN行会”,

它汇聚了喜欢徒步、越野、跑步的FMBA人,

大家在这里交流、互助、同乐;

他们“坚毅者志,善行者远”的精神,

在F中届届相传。

有一个微信群,叫“动手动脚”群,

这群而立&不惑之年的金融人,

减肥不靠节食,养生不靠枸杞,

坚信运动才是保持年轻态的终极方式。

10月17日,宁海越野挑战赛,

他们中的10位童鞋参加从27公里到108公里不等的赛事,

全员完赛!

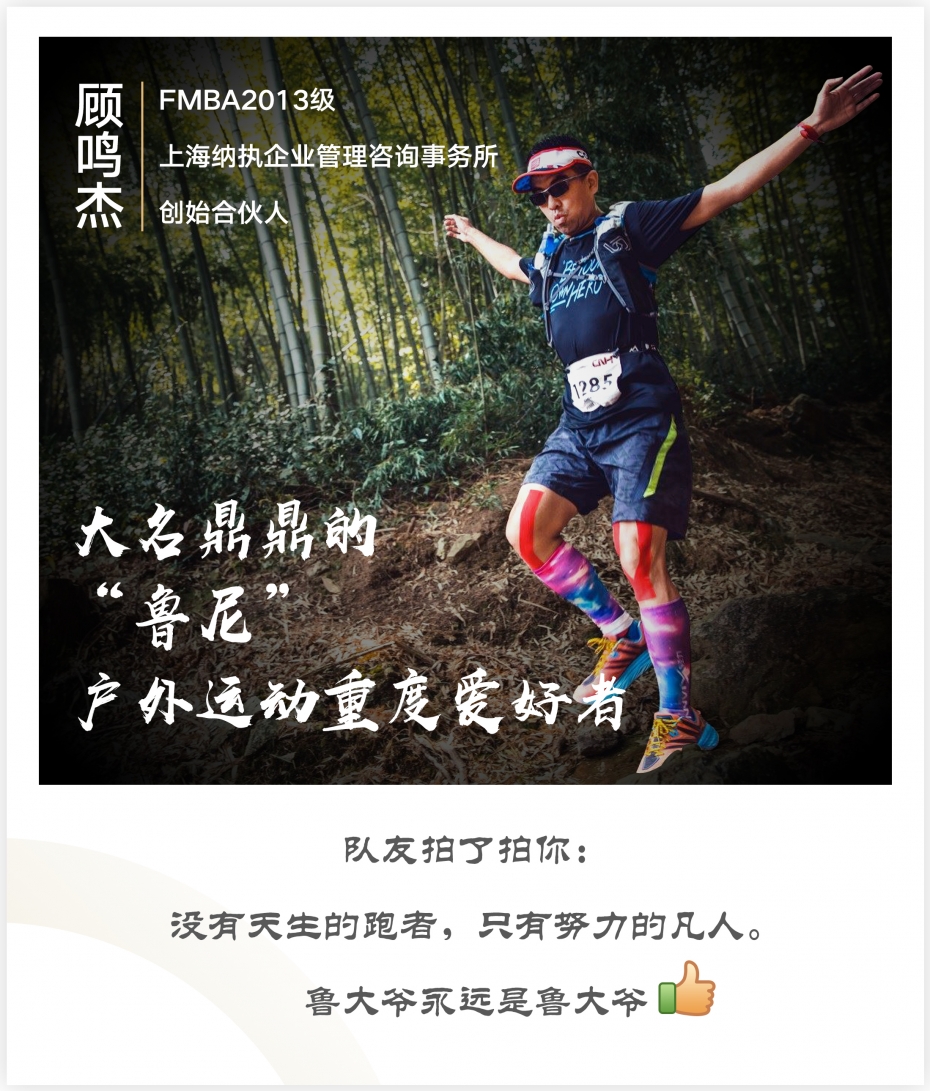

我们请来了他们中的“老中青”三届代表,

——“鲁尼”、“李队”、“腿姐”,

大家速来围(mo)观(bai)!

1

我与毅行,毅行于我

- 2014年起,中欧FMBA的小伙伴开始每年组团参与远足筹款公益活动“香港乐施毅行”;

- 2015年,我陪着F13的毅行队伍在南京紫金山、宁波九龙湖各地拉练;11月正赛,陪走了从CP6开始的后40公里;

- 2016年,作为毅行正赛队员,顺利完赛;我们的四人队伍(章涵、郑鹏杙、冯超杰和我)至今仍保持了FMBA参加该活动的最快纪录(31小时24分);

- 2017年,作为当年两支FMBA2016级参赛队伍的教练,训练了10个月,最终顺利完赛。

这两年,作为F19和F18两支毅行队伍的教练,陪着师弟师妹训练了一年多的时间,期间也参加了各种各样的越野比赛和大小活动;比如2019年的环勃朗峰超级越野赛(UTMB)OCC组,进入中国选手前十;2020年,作为“戈15”中欧MBA组A队10名队员之一,代表中欧夺冠;也完成过多场百公里越野赛,如2020宁海越野挑战赛(19小时03分完赛)、2018TNF100长白山国际越野跑挑战赛(16小时22分完赛)。

尽管现在我已经能在20小时内跑完百公里越野,但至今最难忘的仍然是2016年的毅行。非常怀念团队在一起用30多小时完成麦理浩径的那些时刻。一起参加过百公里越野赛的感情,和一起扛过枪的感情是类似的。

毅行对于我来说有着特殊的意义,它是我越野生涯的起点,带我打开了一扇窗,让我接触到了长距离越野这项无比精彩的运动,感觉人生也因此变得更有意义。通过不断挑战自己,以前认为高不可攀的目标(譬如20小时内完成百公里越野),现在也可以比较轻松地实现了。

这不仅是一次次有意义的慈善活动,更是一次次突破自我、体现团队凝聚力的挑战。参与毅行的这几年,我认识了各届很多优秀的FMBA同学,收获了很多的友谊:

F13的梁剑锋(姐夫):唯一一个没有当过队员走过全程的教练,可见其领导力之出色;

F15的严丽君(森碟):细致的执行者,靠谱的后勤大总管,优秀程度前无古人后未必有来者;

F15的郑鹏杙(暴哥):山与山不会相遇,人和人会再相逢。我和暴哥自从2016毅行之后,又并肩作战了N场比赛,戈15再次成为队友联袂夺冠,算是一段佳话。

毅行也是我在中欧最重要的收获之一,这样的经历和友情,大概率只有在中欧这样的顶级商学院才能遇到。虽然大家走到一起的原因各不相同,但共性是热爱运动,热爱集体,喜欢接受挑战。

我们2016年参赛的队伍已经在商量2021年(参赛五周年)再聚首,一起完成一场百公里越野。未来我也给自己定了一些目标:完成首场百英里越野、完成UTMB、登一次珠峰,而几天后的11月13日就即将在宁波奉化溪口挑战我的首个百英里越野。

“坚毅者志,善行者远”,这句话出自F15的张昭,它后来成了FMBA毅行活动的口号。这句话很好地总结了毅行的精神和价值观:只有同时做好了身体上的准备(善行)和心理上的准备(坚毅),才能踏上毅行之路,并坚持到终点。

2.

不打标签,不设上限

第一次接触乐施毅行,是作为2017级参赛学长们的陪走队员,从CP3一路陪走到终点,所以在F毅行者一年一度的交接仪式上,2017级队长史鉴便把接力棒交到了我的手中。

当年的毅行陪走,经历了深夜和凌晨最难走的一段路,那种对生理极限的突破,是我之前从未体会过的,之后也还没有过那种程度的精疲力尽,过程中有两点现在回忆起来仍让我动容。

一是当时F17的队长史鉴,在出发没多久的时候脚就被鞋磨破甚至开始出血,但按照比赛规则,如果有一个人退赛,大家就没有团体成绩,所以史鉴坚持到了最后。我相信如果是他个人参赛,在那种疼痛程度下大概率是退赛了,但为了团队,他坚持完成了那无比艰难的100公里,那是一种难以想象的意志力和团队精神。

二是当天晚上的完赛颁奖仪式,那么多参赛的团队,有的团队只有正走队员四人,没有补给,也没有后援团,而我们中欧FMBA两支队伍,除了正走队员八人,整个后援团竟有七八十人,大家一拥而上,令其他团队非常羡慕。那一刻,我感受到我们F的凝聚力还是很强的,开始我都没想到会来那么庞大的一个后援团。

加入F之后,尤其是参加毅行之后,我最大的体会就是“不再给自己打标签”。

我们平时除了喜欢给别人打标签,更严重的是我们经常给自己打标签。比如之前我虽然一直在健身,但本能地认为,我这个水平跑个十公里就是上限了,这是自己给自己打的标签,而自己就真的这样认为了,当然也不会去尝试,一方面给自己心理暗示,一方面直接限制了自己。

第一次参加毅行的时候,我觉得陪走十公里没问题;走了一段发现边走边聊也挺好,那就继续走吧;走了一段又会想,我都走了这么多了,要不试试走到终点吧,走到终点也显得挺牛挺有面子的;最后突破了一次就知道:哦,原来自己可以走这么远!

再后来通过训练,经常一走就是30公里、50公里,虽然没去过第二次毅行,但我相信我有这个实力,也不会再给自己打标签说,你就能跑50公里或者70公里,所谓“上限”现在对我来讲是无限的,200公里、300公里,我都会觉得为什么不可以?

而且“不给自己打标签”已经不仅仅在跑步方面了,在F的两年期间,我还开始学吉他了。高中毕业上大学时好多同学弹吉他,我特别羡慕,但从没想过自己学,因为我觉得自己是一个乐感差、手也笨的人,我给自己的标签就是“你跟音乐就是绝缘的,你听听歌就行了”;而现在,我根本不会去纠结“你快四十了,手指更僵硬了,学乐器能学会吗”?

事业上也是如此,我是做交易员出身的,后来接触到量化领域,这几年顺势转型到金融科技方向。由于不是技术出身做金融,而是先做金融再涉足IT,所以这几年挑战还是蛮大的,但我愿意去学习、去尝试、去实践,而且更重要的是,我相信自己能做到。

所以我想对大家说:不要受限于自己给自己定的条条框框,其实每一个人都可以。正如本次宁海越野挑战赛的宣传语一样,“王者并不在意最终抵达,而是每一次都无畏出发。”

也许你正犹豫要不要开始跑步健身,也许你正打算学一门乐器,也许你正计划带孩子开启一次酷酷的旅行,也许你正纠结是否开始一个新的工作项目。不要焦虑过程苦不苦,结果会不会不如意,现在就出发吧,咱们终点见!

3.

独行快,众行远

原本酷爱工作的我进入“红枫路体育学院”后体会到了在跑步时拉爆别人和被别人拉爆的乐趣,于是在跑步的道路上一去不复返……

记得去年开学模块中“FUN行会”的学长来分享,便加入了“动手动脚”群,看到老铁们一直在打卡,特别羡慕,也特别佩服;后来戈15来做宣讲,看到片头就被打动了,心生向往,于是去年十月就在阳澄湖跑了第一个半马。

我记得当时跑到十公里的时候,对跟身边的学长说:再往前跑就是我跑过的最长距离了;学长说,那么接下来你的每一步都是PB(Personal Best)。这句话在很大程度上激励了我,从脚底起泡,到水泡被磨破,我都有很完整清晰的感受,但是整个跑下来并没有觉得很辛苦,还拿到了不错的成绩,所以我认为跑步过程中得到的认可和激励会给到自己正向的反馈,能让自己产生一种信念:也许我可以做得更好。

最困难的一次越野跑是今年5月在台州柴古“自补给,自导航”的拉练,我们18级和19级去了六人。由于对柴谷难度的严重低估,对“自补给,自导航”的经验缺乏,再加上当天的极端高温,虽然最后坚持走下来了,过程却非常惨痛。

但恰恰因为共同走过这么一段特别难的路,我们六个人收获了战友一样的革命情谊。在那种“弹尽粮绝”的情况下,队友还能分你一颗盐丸,分你一杯水,那是非常非常宝贵的,因为谁也不知道接下来会遇到什么情况。

这个过程其实并不仅仅在于你自己一个人跑,而在于你知道前面也有人,后面也有人,伙伴们就在那里,而大家最终都会到达那个终点,你不是一个人孤独地跑。这也是为什么在F的跑团里,无论受伤多少次,我还是坚持在跑,一个人可以跑得很快,但一群人才会让你跑得更远。

开始跑步之后,我也会自然而然想去提升自己。比方在跑步方面,如何跑的更好,更轻松,如何能寻找到一些突破。生活的其他方面也是如此,跑步之后,我需要拨出很大一块时间用来训练,这就逼着我更好地去管理自己的时间,提升工作效率,改进方法,平衡生活的方方面面。

我们F人的特点是三十多岁,公司的中坚力量,在这样一个时间如此宝贵的阶段来读书的人,我相信大家都是对自己有要求的人,都是期望着某种改变,希望变得更好,这样一群人因为这样一个单纯的初心而走到一起,可以走得更远。

心在远方,路在脚下

欢迎与我们同行!

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南