吕文珍:并非所有企业都能从国际化中受益

企业推行国际化有各种各样的原因。有些原因是理性的,比如双边贸易协定的签署以及关税的下降,让国际贸易或国际投资的壁垒不断降低;同时,远程交流技术、互联网技术和运输技术的进步,让国际贸易和国际投资的技术障碍不断减少。

有些原因则是非理性的。比如有的企业看到其他企业都在国际化,自己也选择国际化;有的由于发展面临压力,于是就把国际化当解决方案;有的因为在本土市场表现良好,于是想当然地认为在国际市场也会同样如此。然而,国际化真的有助于提高企业效益吗?

国际化的收益高低和企业类型相关

我在写博士论文时做了大量文献梳理,发现关于国际化的研究非常多,而且这些研究都是大样本研究,不是案例研究。研究的结果是什么呢?有研究发现国际化能给企业带来很高的效益,有研究发现国际化能给企业带来负面效应,也有人发现国际化和企业效益没有关系。

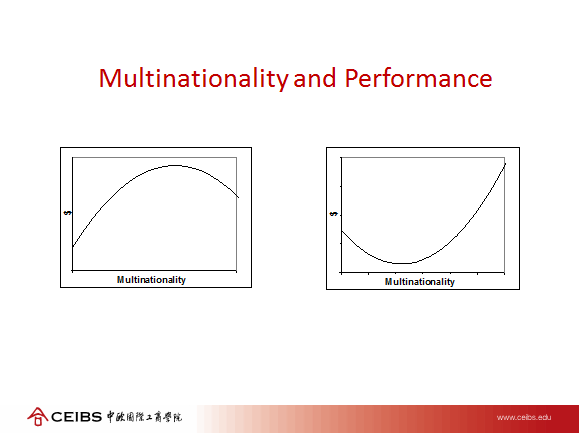

又有人研究发现,国际化对企业效益的影响呈“倒U”形,就是一开始企业效益是上升的,但到了一定阶段,由于过度国际化,企业效益就下降了。而我的研究结果和这些已经公开发表的研究结果都不一样:国际化对企业效益的影响呈“U”形,就是一开始企业效益会下降,但随着国际化程度的加深,企业效益会逐渐上升(如下图右侧)。

我一直想不明白为什么会呈“U”形,难以找到合理的理论解释。直到有一天突然有了灵感:大部分研究采用的样本是上市公司,因为上市公司的数据比较好收集,而我采用的样本是中小型企业。企业类型不同,它遇到的问题就不同,效益也不同。

企业国际化有三个好处

众所周知,国际化对企业有三个好处:

第一是培养核心竞争力。企业一定要培养自己在一个或者某几个环节的核心竞争力。有的公司希望通过全球化把它的核心竞争力扩张到更多市场,这样能获得更大的好处。

第二是利用所在地的禀赋优势。不同地区和地点有不同的优势。比如人们一提起巧克力就想到瑞士,提起化妆品就想起日本或韩国,提起照相机就想到日本。我们会把国家跟某些特定的行业联系起来,也就是说有些国家在某些行业方面有独特的优势,所以企业要创造一种国际化的活动网络,把它的经营活动放到不同的国家和地区,从而充分利用当地的禀赋优势。《经济学人》杂志有一则报道曾分析过美国的很多车企,它们的广告、设计、零部件生产还有最后的组装都是在世界各地完成,最后获得了收益的最大化。

第三是降低产品的单位成本。累计产量越大,产品的单位成本越低。

国际化收益的“三阶段模型”

企业国际化的成本同样分为三种:

第一是新鲜成本。在新的国家开办分公司就好像开一个新的初创企业,这是新公司的负债。新公司的负债一开始会比较高,但是后来逐渐扁平化。第一家分公司要花很多时间和精力,第二家分公司所花时间会短一点,到第三家就很轻松了。

第二是外国特色的成本。企业进入另外一个国家后,作为外来人,有很多东西不懂,需要不断尝试和试错,这是一种成本。这样的成本一开始会很高,但是进入十个甚至二十个国家后,成本就比较低了,因为企业已经积累了很多的经验。

第三是协调成本。企业如果进入很多个国家,需要进行大量的协调工作,这意味着管理成本会上升。协调成本一开始比较低,但是随着进入国家增多,它会显著地上升。随着进入国家的增多而上升,这是协调成本和前两种成本的不同之处。

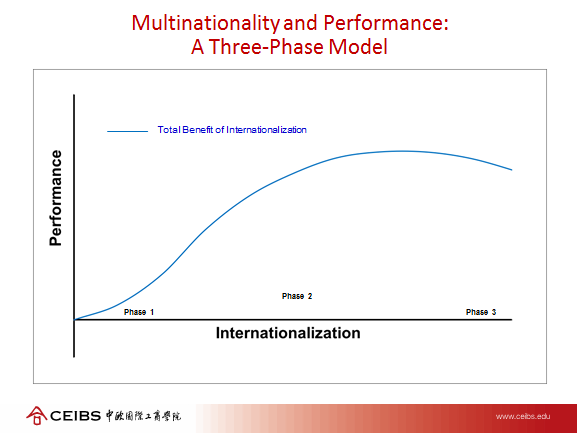

这三种成本相加,最后就是国际化的总成本。把收益和总成本相减,最后就是净收益。在企业国际化的初级阶段,企业往往在交学费,会有亏损,所以成本超过收益;第二个阶段,企业已经学会了海外运作,规模效应、核心竞争力都得到了很大的发挥,所以收益会超过成本;到第三个阶段,由于海外分公司众多,协调成本过大,成本又会超过收益,净收益逐步下降,这就是国际化的三阶段模型。

国际化非常重要,所以企业发展到一定程度和规模之后都要国际化。但是,并不是所有的企业都可从中获利。国际化和企业收益的关系分为很多种,有的是正相关,有的是负相关,或者是反U形等等。最重要的是要制定高效的市场进入策略,这样进入国际市场时才能获得收益。