理查德•卡尼:如何解决中国企业的最大挑战

中欧发布的《2017中国商业报告》显示,过去几年中,对于中国企业、在中国的外国企业以及在中国投资的外国企业,最大的挑战就是吸引人才以及留住人才,排名第二的挑战是创新能力。对于未来三年的规划,有60%的中国企业都提到要扩展研发。

过去几年当中,很多中国企业选择通过海外收购来获得创新能力,尤其是去欧美。但是欧洲和美国的经济结构非常不同,了解这种差异对于企业来说非常重要。《哈佛商业评论》曾经做过研究,大概70%到90%的海外并购是无法创造更多额外价值的,而且这种失败的并购非常昂贵。

那么,怎么才能提升这种与创新相关的并购来创造价值呢?中国又应该如何提升它的国内创新环境?

创新的两种类型

创新一般分为两种。一种是激进式的创新,也可以叫做颠覆式的创新。比如手机的发展,如果你以前拥有一台诺基亚手机,即使摔过几次,还是可以用,但你却不会再用了,你已经换了一部智能手机,又比如从马车到汽车的转变。第二种是渐进式的创新,是一种小的改进,可以让产品变得越来越好。比如智能手机的每一次更新换代,都会带来功能上的小的提升。汽车也在过去几十年慢慢地有创新,现在买到的汽车和三四十年前相比功能已经提升了非常多。

有些国家在颠覆式创新上做得很好,而另一些国家可能是渐进式创新做得更好。作为企业的管理者应该了解当中的差异,这样才能决定是否进行海外收购或者把研发放到海外,以及如何在本地市场有效推动创新。

两种不同的市场机制

在了解市场机制对创新的影响之前,我们首先要了解各个国家的市场机制是不同的,尤其是欧洲和美国,二者机制间的差异非常大。我们通常把市场分为两类:一类是协调型的市场,公司、工会、政府彼此之间相互协作来促进更多的生产力,最终带来更多创新,比如德国、奥地利、比利时、瑞士、日本这些国家;另一类是自由市场,各个部门并不互相协作,而是通过市场的方式来决定相互买卖,这些国家包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等。

这两个类别非常不同。从公司所有制方面来看,在德国这种协作式的经济体里面,公司通常是由一个家族或者政府作为所有者,而在美国,很多时候都是几千个股东或者机构投资者共同拥有。在协作市场中,所有权相对集中,政府、工会或者家族会有较大的话语权来决定公司的战略,甚至CEO的去留,这样CEO在做决策时会受到很多限制,考虑得非常长远。但是在自由市场中,所有制比较分散,没有一个所有者有足够多的股权来对CEO发号施令,CEO有非常多的决策权,他对哪些方面负责,就会直接反映在股价上面。所以自由市场的CEO会非常关注每季度的盈利,因为直接影响到股价,还要满足分析师的期望值。由此可见,协作式市场考虑的较长远,自由市场看得更近。

在协作式市场中,工会是非常强大的。比如在德国,为了避免对职工的剥削,工资通常由工会和公司的协会进行谈判,由于有了这样一种谈判机制,罢工并不常见,相反会有很多的长期雇佣。在自由市场中,工资是由市场决定的,试图通过工会谈判来决定工资是没有什么希望的,很多时候职工想表达意见的话只能通过罢工,带来的结果是雇佣合同往往都是短期的,员工离职率非常高。在德国,工会的比例几乎比美国多一倍,而美国的罢工数字远远超过德国,德国人的平均雇佣年限是11年,美国只有4年。

在金融系统方面,德国公司的融资对于银行业非常依赖,这就导致了德国公司更关注于长远的商业规划,但在美国,融资多靠股票或资本市场,这就导致了美国公司更着眼于短期的商业规划。在教育培训方面,德国有很多职业教育技能培训,在美国更多的是普通技能培训。

总而言之,在协作式市场上,这些不同的方面(就业稳定,公司所有权,金融系统等)会相互加强,促进工会、公司以及银行等着眼于长期的规划。在自由市场,这些不同的方面并不会相互协作,这就导致了工会、公司以及银行等更着眼于短期的规划。

不同的市场机制对创新的影响

在协调型的经济体中,劳资双方一直在相互合作,这样的环境通常激发的是渐进式的创新。因为职工有长期的稳定工作,他们确定自己能在一个公司长期的工作,从而更愿意花费时间和精力来学习自己所在公司的一些专门化的知识和技能,进而提升自己的技能,最终为雇主提升产品,而雇主因为是家族等长期的持有者,也愿意为职工的技能投资,雇主和雇员的目标是一致的,都想要确保公司的长期竞争力。这就激发了渐进式的创新。比如奔驰、宝马、丰田、博世等公司历史悠久,就是靠渐进式创新取胜的。

自由市场经济体就不同了,比如在美国,工人没有长期的工作稳定性,跳槽是经常发生的事情。股东们也很容易地买卖公司的股权。因此,很容易基于新的商业理念建立新的公司。这样的市场通常激发的是颠覆式创新。苹果、优步、谷歌、亚马逊就都是颠覆式创新的代表。

在创新融资方面,美国的年轻公司在商业化推广时,会有家人、朋友、天使投资人等来进行投资,之后还会吸引到风投支持。因为公司成功后风投家是可以退出的,他们极大地依赖高度流动性的股票市场。在德国,通常由大学、公司和政府所支持的基础性的研究来引导创新,但是从产品原型到商业化,弗劳恩霍夫(Fraunhofer)研究所发挥着巨大的作用。它是由公司以及政府而资助的欧洲最大的应用技术研究所。在欧洲也有风投,但是风投发挥的作用非常小,在商业化运作过程中,银行的贷款更加重要,帮助企业实现商业化推广。因为德国没有高度流动的股市,风投是无法灵活退出的。

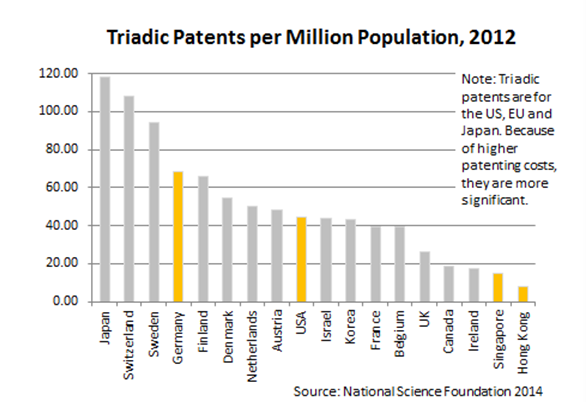

来看下新加坡和香港两个地区的创新情况。这两个地区的公司所有权非常集中,在这种条件下,股东们更着眼于长期规划,也就更倾向于渐进式的创新。然而这两个地区的员工稳定性却非常低,你可以随时找到员工,甚至比美国更加容易,这种条件又促进了员工是短期导向的,这种导向更适合颠覆式创新。这两种条件互相矛盾,阻碍了任何一种形式的创新,不管是渐进性还是颠覆性的创新。在2012年全球专利申请数量统计中,这两个地区是垫底的。这对新加坡来说是非常大的忧虑,因为它是一个高收入国家,想要持续高的经济增长必须依靠创新。

中国应该如何做?

中国的大型企业一般都是国有,与新加坡类似,也有很多家族企业,所以中国公司所有权的集中是很常见的。在就业稳定性方面,不同的地区和行业都有差异,但是一般来讲,在中国是不容易解雇员工的。从所有权集中度和就业稳定性来说,中国其实和德国是很相似的。

在德国,除了所有权集中和劳动力稳定性以外,还有其他因素也进一步提升和完善了它的创新。前面提到的Fraunhofer研究所是欧洲最大的一个研究机构,下面设有66个研究所和研究基地,员工有24000名。研究的费用大部分来自公司,因为他们做的都是应用型研究。相当于公司告诉Fraunhofer他们需要哪些研究,这些研究所就会替公司去做应用研究,而这些获得专利的研究成果还能够应用在该研究所为其他公司作的不同的应用研究当中去,这样大家都可以从中获益。

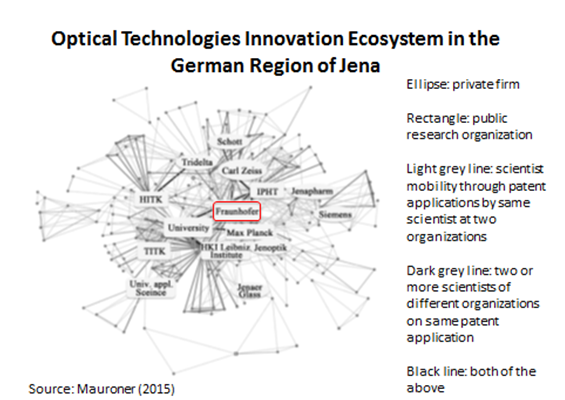

上面这张图是德国的东北部地区耶拿的创新生态。椭圆形代表公司。长方形代表了公共研究组织例如:研究所,大学等。组织之间的连线代表这些组织合作申请了专利。这些研究所、政府、私营企业共同合作,组成了创新的集群。由于德国的市场机制的特点是:所有权集中、劳动力稳定、银行借贷为主导的金融系统、专门化的知识和技能,以及公司间的高度协作,这些特点相辅相成,促进了渐进式的创新。Fraunhofer处在这个创新生态正中,拥有者众多的专利申请。这证明了它在协调和领导这一创新生态系统中所起的重要作用。在德国,像这样的创新集群有15多个,覆盖了各个地区。这样做的结果是,德国的中小型企业在创新方面比其他国家做得更好,各个行业皆是如此。通过与Fraunhofer这样的机构进行合作,研究出来的结果可以让集群里的每个公司都受益,这就是德国模式。

如何解决中国企业的最大挑战 – 提升创新能力?如果中国企业想要通过并购在创新方面获得更多的附加值,那么他们要了解并购公司所在地的整个生态系统,并且与之合作。中国又如何能够提升它的国内创新环境呢?答案是制定和推动与生态系统协调一致的创新政策。

本文整理自理查德•卡尼(Richard Carney)在11月11日中欧校友返校日上的演讲以及发表于《东亚研究期刊》的学术论文《创新的制度性激励:新加坡创新差距的解释》。