帮助政策制定者平衡经济增长与环境保护之间的关系

我们近期在中国开展的一项研究表明,近十年来,随着对环境问题的关注日益增加,以及可支配收入的不断上升,如今的中国消费者已愿意为洁净的空气“买单”。

我们的研究旨在通过研究空气净化器销量、污染数据和其他相关变量,分析得出中国的消费者愿为净化空气支付的金额及其原因。

在详细分析了空气污染和空气净化器销售数据后,我们发现,平均而言,为消除1单位空气污染,中国家庭愿意在5年内支出约36元人民币。也就是说,如果为了消除在很多城市里常见的100单位的污染水平,家庭愿意在5年内支付3600元。不过,在多种因素(尤其是家庭收入)作用下,具体金额因人而异,且差别很大。

我们通过中国北方的集中供暖政策来构建我们的研究设计。根据该政策,政府为淮河以北地区(淮河自东向西流经安徽、江苏等人口大省,形成一条通常用以区分中国南北方的地理分界线)的家庭在冬季提供集中供暖。于是,北方家庭得以享受暖气,但北方的集中供暖导致的空气污染程度也比南方高出30%左右。

在这项长期的供暖政策下,淮河以北的居民几十年来一直饱受空气污染之患。而淮河以南没有集中供暖政策,所以淮河以南的居民可以作为我们研究中的对照组。我们重点比较了距离淮河边界最近的位于北方的家庭和位于南方的家庭。从这两组研究对象来看,除了北方居民因供暖政策而面临更高的污染水平之外,距离淮河边界很近的南北方居民在其他各个方面都比较相似。

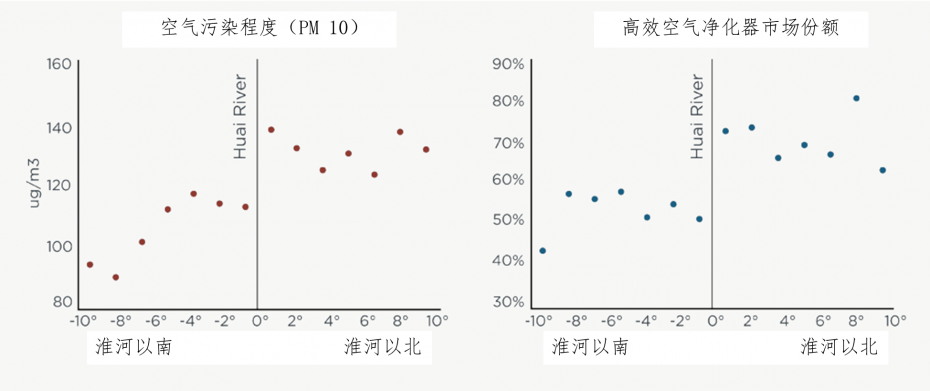

我们使用了从2006年到2014年中国空气净化器市场的销售数据,涵盖南北方约81个城市出售的690款产品,并与这些地区的污染情况进行比较。结果表明,空气净化器销量在南北的差距与空气污染在南北的差距高度一致(见下图)。

政策制定者与经济学家视空气污染为经济发展的首要阻碍之一。我们的研究结果可以有效帮助政策制定者在经济发展与环境保护之间作出权衡。比如,我们的研究结果可以用于评估近期对北方供暖政策的改革。中国政府于2005年携手世界银行,着手改革淮河以北的集中供暖政策。随着中国经济的发展,消费者与国家的关系也在不断发展,他们对政府的公共服务寄予了更高的期望。淮河以北的居民逐渐获得更大的室内供暖自主权。此前,不管居民需要多少暖气或认为什么温度舒适,他们都只能统一接受集中供暖,而很难根据实际需求调节使用量。为此,世界银行和中国政府设计出一套计量系统,使家庭能够自主控制暖气使用量,并提供价格激励,鼓励减少暖气的使用量。利用我们的研究结果对这项改革的成本收益分析表明,改革为居民带来的价值远远高于改革的成本。因此,我们的研究可为政府提供参考,帮助他们平衡经济增长与环境保护之间的关系。

该研究最初发表于《政治经济学杂志》,可点击此处阅读。张爽是中欧国际工商学院经济学教授,如需了解更多有关其教学方向和研究兴趣的信息,请点击此处访问教授简介。伊藤公一朗是芝加哥大学副教授。