沈玉峰(EMBA2015):我们所创造的美好,最终都反过来又塑造了我们

贝聿铭说过一句话,建筑是生活的镜子,有什么样的生活就会有什么样的建筑。那些浮夸的建筑,正反映了一种浮夸心理,因为整个社会是很浮夸的,大家都安静不下来,很躁动,所以会喜欢那些新奇的、突破常规的东西。而那些千奇百怪的建筑,正是当代文化的象征。

一二百年后,后人评价我们这个时代,会看到我们建筑的躁动不安。建筑是文化的留存,一个时代中人的精神文化,会凝固在一个时代的建筑之上,永远改变不了。

本文根据沈玉峰在中欧EMBA2015级上海3班“三人行”论坛上的演讲编辑而成

沈玉峰 中欧EMBA2015

易城股份副总裁、中国一级注册建筑师

我是1997年念东南大学建筑系的,到现在将近二十年了。但谈起建筑,我自己仍有一点惶恐,建筑是一个很难说清楚的东西,它有点像我们在中欧所学的财务会 计,它其实是一个经验科学,是一个模糊的东西。我们最近上课讨论很多数字问题、经济问题,也讨论增长问题,其实我觉得有很多问题会在数字之外,如果我们没 有对艺术,对美好生活更高鉴赏能力的需求,经济下一步的增长又能在哪里呢?

建筑就是我们生活在其中的一切

我从业这么多年,有两个问题被问过的次数最多。第一个问题,什么是建筑?这个问题非常难答。好像回答什么是佛,仁者见仁、智者见智,不同的人有不同的答案,几乎是一个心理学的问题。

我回答不了什么是建筑这个问题,但我想尝试着回答建筑是什么。建筑就是我们生活在其中的一切,我们生活的空间,我们行走的街道,我们的家,我们的办公室,我们吃饭的地方,我们做任何活动的场所,都是建筑。

建筑就是我们生活在其中的一切

华人建筑大师贝聿铭说过这样一句话,“生活就是建筑,建筑就是我们生活的镜子”。你 有什么样的生活,你就有什么样的建筑。这句话听起来很难理解,出国旅行的同学会有体会,为什么你去了北美,去了欧洲,你觉得很舒服。他们的很多建筑其实并 不昂贵,他们的街道跟我们的也没有本质上的区别。而舒服在于,他们生活的品质要高于我们,那些建筑是生活的一面镜子,人的生活,人的需求,人的想法普遍要 高于我们的平均水平,所以他们的建筑就能呈现出让你更加感动的,让你更多去注目的感觉。

我被问过次数最多的第二个问题是:什么是好建筑?这个也回答不了,我只能反过来回答,好建筑会有什么。2000多年前有一个罗马人Vitruve写过十本关于建筑的书,我们称为《建筑十书》,在其中他提出了很多关于好建筑的描述,我们归纳成三点,叫建筑三元素。

实用,每一个建筑都必须有一个功能,必须为某一个目的而建,没有功能就不是建筑,而是个雕塑。香港机场以及首都新机场的设计者诺曼•福斯特(Norman Foster)是当代最伟大的建筑师之一,他说建筑是一种价值的表达。没有表达价值的建筑就不是建筑了。

第二就是坚固,建筑要满足坚固的条件,不能倒,不能出问题,不能有裂缝,甚至不能让我们在心理上感觉有威胁。超高层的建筑,因为侧向的风压很大,所以它其实是有摆动的,这个摆动不仅要受结构安全的控制,还要考虑对在其中生活的人,心理安全上的影响。

最后是美观,建筑如果不美观,那不是建筑师的事,而是工程师的事,这也是我们在建筑专业中不停重复的一个观点。

关于美的三个秘密

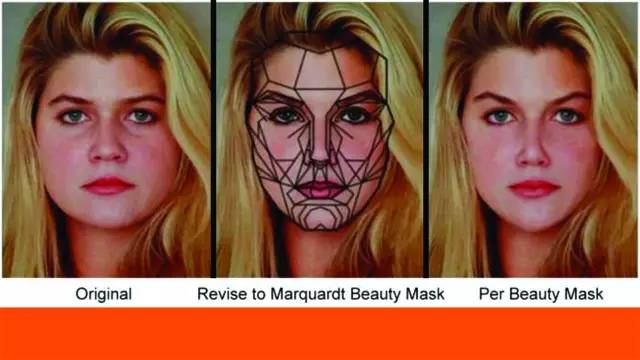

建筑大师赖特(Frank Lloyd Right)曾经说过,我从来不会以美作为设计的出发点,但是如果最终的方案没有美感,那就一定是错了。我今天来揭开关于美的三个秘密,第一个秘密是比例。我们都说美女颜值高,是高在五官的比例上面。

颜值来自于五官的比例

我们来看类似“美图秀秀”这样修图软件的工作原理,左边是普通女孩的脸,右边是经过类似“美图秀秀”处理过的脸,大部分人应该觉得后面那张会美一点。软件会 分析你的脸部,包括眉两边的长度比例,两个眼睛之间宽度和整个脸宽度的比例,鼻翼的长度和宽度的比例等,所有这些都在某一个比例上会呈现出美感,这就是美 的秘密。只有符合那个比例的建筑才是美的。

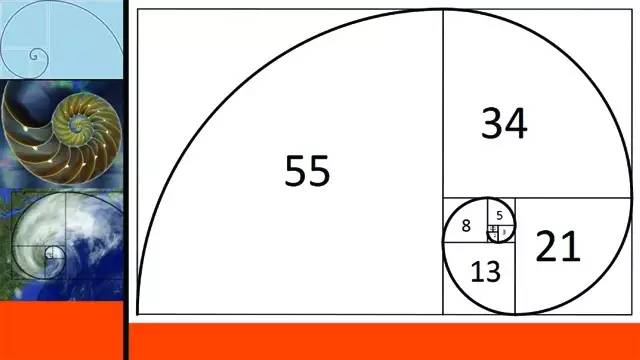

很多人都听过黄金比例,1:1.618,我们用黄金比例去绘制出这样一个曲线,一个正方形的边长乘1.618得出另一个边长,不停地乘,会形成一个个矩形。在这一个个矩形中画切线,形成一个曲线,这个曲线被称为上帝曲线。

上帝曲线普遍存在于自然界中

不管在自然界,还是我们人工的构筑物当中,这个曲线都非常巧合地不停出现。海螺的剖面,台风的云系图,都符合这样的一条上帝曲线。我们看达芬奇的名画,为什么觉得感人?因为在画的构图当中暗含着这样一种比例关系。所以美就是藏在这个比例当中。

当建筑符合黄金比的时候,通常我们会觉得它均衡、美观。比如印度的泰姬陵,它的主体中重叠的矩形,基本上也近似于一个黄金比例。一个建筑立面暗含这么多的巧合,可能有的时候也不是巧合,恰恰来源于我们心理上的均衡。

美的另一个秘密是尺度。所有建筑都是以人为对比对象设计的,一个大厅的顶很高,没有什么压迫感,让人很放松。柯布西耶曾经做了一个研究,把人所有形态的活动尺度给研究出来了,研究清晰了以后我们才知道跟这些活动相关的空间和尺度的关系,在什么样的情况下才是最好的。

美的第三个秘密是细节。上 帝存在于细节之中,没有细节的美还不够美。举一个例子大家就明白了,扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)是当下非常有名的女建筑师,解构主义的代表建筑师,很擅长处理流线型的建筑造型。她设计的广州歌剧院,造型与众不同,整体比例的把握也不错, 虚实比例也处理得很好。可是,当我们走近剧院,看到它的外墙石材拼接得很粗糙,因为曲面的造型带来了很多工程上的挑战,细节以如此草率的方式收尾,也不能 被称为是一个美的建筑。

中国的建筑设计以我的观点来看,在方案概念上常常已经不输于欧美日了,但在细节设计和施工精度上还有差异,所以中国的城市还是没有办法像欧美的城市那么精致。

路易斯康(Louis Kahn)说过一句话,即使一块砖也不可随意处置。哪怕仅仅是那么一块砖,我们也应该去考虑它的细节,只有把每一块砖的细节都考虑好了,这个建筑的细节才会美。

好的建筑要能够感人,要和环境相协调

前面说了古罗马人Vitruve的建筑三元素:实用、坚固、美观,2000多年过去了,基本没变化。今天我给好建筑又加了新的三元素,这三条是在2000多年的发展当中,今人胜过古人的地方。

• 一个好的建筑必须能够感染人,要能够影响你的情绪。

• 建筑需要跟周边的环境融为一体,不能只考虑自身,得考虑跟周围环境的交融与和谐。

• 好建筑要经得起时间的考验,建筑的时间长度要超过我们生命的长度。

关 于建筑是怎么去感染人的,我举华盛顿的越战纪念碑的例子,这是一个华人女建筑师林璎在21岁时设计的。大家应该都看过很多越战片,越战是对美国人心灵创伤 最严重的一次战争,他们需要抚慰,决定建一座纪念碑,作为他们对这场战争的反思和怀念。他们搞了一场竞赛,结果林璎的设计中标了。

华盛顿的越战纪念碑(画作)

她做了一个V字形的石墙,从草坪慢慢往下斜切,整个设计非常简单,她认为越战是美国人心灵的一道伤疤,她希望在华盛顿的草坪上的这道伤疤能让后人警醒。所有 在越战中死去士兵的名字就刻在这面石墙上,他们的战友、亲人来到这里追悼时,能够在石墙上找到他们的名字,同时在光洁的墙上看到自己。好建筑必须要感染人,要能够打动你的心灵。

波士顿的Hancock Tower,利用镜面设计融入于环境中

波士顿的一个老城区,里面有很多需要精心保护的历史建筑,就像上海外滩。当时开发商要盖一个超高层,要实现它的地价,找了很多人来设计,大家都觉得很难处 理。后来贝聿铭找到了一个方法,他把整个建筑设计成了一面镜子,你在这个建筑周围游览的时候,几乎看不到这个建筑本身,只看到反射的周围建筑,它自己没有 了,消失了。

我们说了建筑要感染人,要和环境相协调,还要经得起时间的考验。建筑不仅关乎空间,还关乎时间,这一点 是很多人容易遗忘的。纽约的新地标——高线公园,原来是高架桥,类似上海的内环,但是被弃用了。一开始政府想把它给拆了,但是当地居民不同意,他们觉得这 个高架路也是城市的历史,现在不走车了,拆了也是粗暴的方法,等同于把历史都拆掉了。

中欧的苏锡嘉教授和我们说,他是上海人,他的小学被拆了,他的中学也被拆了,他的小学变成了新天地,他的中学变成了广场,他的童年和少年没了。纽约人希望给 自己的生活保留记忆,他们就把这样一个高架路改造成了公园,现在是纽约的新地标。改造后这个地区的地价迅速上涨,好的环境必然会带来价值的提升,我们所创造的美好最终都反过来又塑造了我们。

最可惜的是,北京现在还是堵

梁思成是著名的建筑历史学家和建筑教育家。说一段故事,1945年二战快结束的时候,美军司令部找到梁思成,让他标注出日本本土上具有历史保护价值的地点位置,在轰炸的时候尽量避开,以保存人类的文化遗产,梁思成的这项工作使京都和奈良的古建筑得以留存。

民国时期的北京,不仅紫禁城,四围的城门城墙也都保存完整。当时梁思成提了一个建议,希望把北京古城保存下来,在北京的西边另辟区域作为行政区。但后来考虑到交通便利,将城墙拆了改修马路,只保留了紫禁城。

北京的城门非常多,中轴线上的城门就有六七个,拆了很多,就变成了今天的北京,梁思成为此痛心不已。他的太太林徽因曾经说,你们今天拆掉的是真古董,未来盖 出来的也只是假古董。果不其然,我们在很多年后又花钱盖出了假古董,最可惜的是北京现在还是堵,决定要把行政区搬到通州去了。

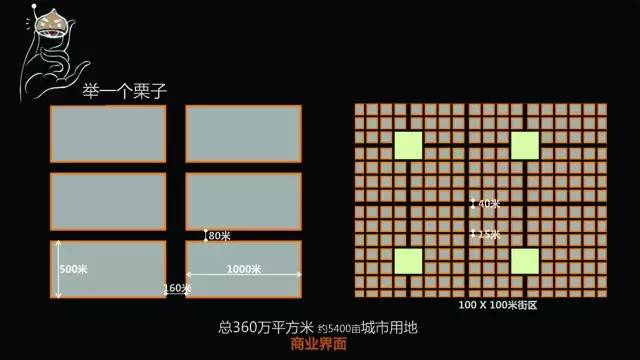

500×1000米街区与100×100米街区的道路密度对比

为什么简单地把城墙拆掉修路解决不了交通问题?典型欧洲城市的街道尺度在100×100米的范围内,街道宽度只有15到40米,而通常新城的城市街道尺度是 500×1000米,街道宽度是80到160米。同等面积下,欧洲城市的道路密度是很高的,我们的城市为了补偿道路密度,就把马路修得很宽。我在合肥曾经 看到过12车道的马路,一个老人根本就不可能在一次绿灯时走完,这样对人太不友好了。

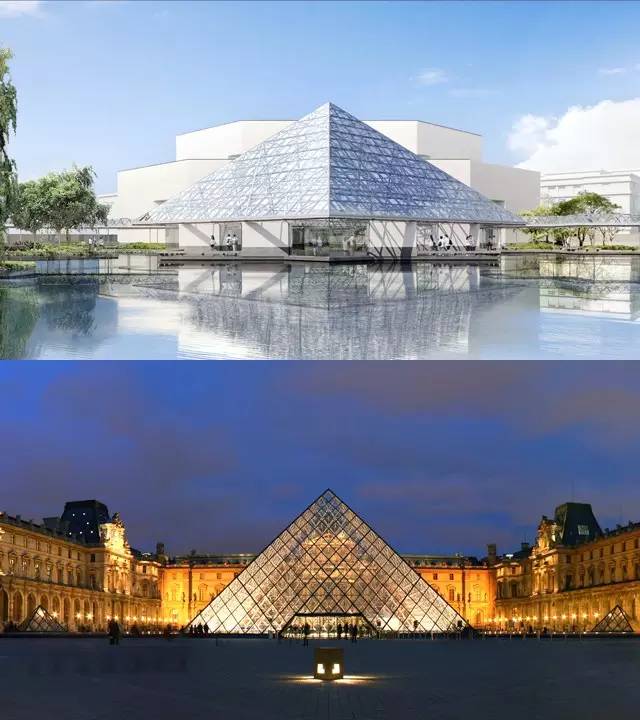

中欧金字塔与卢浮宫金字塔

多哈的伊斯兰艺术博物馆,是贝聿铭在92岁时设计的,几乎是他的收山之作。当时他受了委托,去了很多伊斯兰国家,看了很多伊斯兰建筑。他最后在北非找到了一 种最能够代表伊斯兰建筑形式的方法,他认为在旷野上用最简洁的几何形式才能够让建筑震撼人心,所以取了简单的几何形构建成了伊斯兰博物馆,我觉得也是一个经典。

贝聿铭是华人当中的一个骄傲,他的代表之作是罗浮宫金字塔。罗浮宫是一个经典的古典风格建筑,后来因为改成艺术馆以后,需要更多的面积去展示藏品,所以当时 法国总统委托贝聿铭设计罗浮宫二期。这个二期很难设计,时代不一样了,很难一模一样地盖原来那种古典式的建筑,但是如果盖成一个现代的建筑,又很难跟卢浮 宫协调。

贝聿铭最后用的方法,是几乎什么都没干,把整个二期都放到地下去了,只在地面上留了一个最简洁的金字塔形的入口,他用了他认为最简洁、最不烦琐的一种形式,等边三角形的金字塔。我认为这是建筑和环境协调的另一个经典的例子。

说贝聿铭我们就会说到中欧,中欧的上海校园也是由贝聿铭领衔创办的贝聿铭•柯布•弗里德贝建筑设计事务所设计的。贝聿铭特别擅长用三角形的元素,所以在我们中欧里面也有一个金字塔,但是中欧的金字塔和卢浮宫的金字塔不太一样,后者是一个等边三角形,而中欧的是一个等腰三角形。

中欧金字塔与卢浮宫金字塔

我想是罗浮宫很高,广场很大,而在我们的中欧校园,建筑相对低矮,金字塔如果是等边三角形,会比现在高很多,会跟边上的建筑在尺度上有一些冲突,所以建筑师就把金字塔的高度往下降了一点。

中国的风水是一种经验科学

贝聿铭在他的家乡苏州设计了苏州博物馆,也是很漂亮的设计。江南园林代表着中国民间建筑的一种精华,我只说很小的一点:视与被视。引用一首卞之琳的白话诗:你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你,明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

很多失败的建筑,光想着怎么样去享受周围的那些好资源,不去注重自己给环境提供了什么。简单地说,我们每个人都应该穿得帅一点,打扮得好一点,女生高颜值一点,这样可以互相欣赏,要不然你光欣赏别人的漂亮,自己很邋遢,在别人眼里你是丑的,其他人的环境就很糟糕。

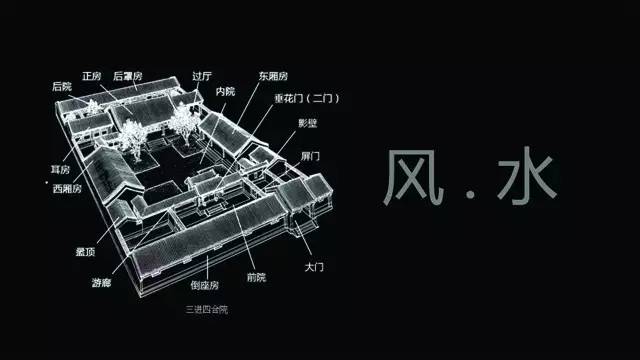

中国古建筑的围合设计

我们中国古建筑还讲究建筑的围合,这是我们觉得最稳定,最舒适的一种形态,这就要说到中国的风水,有人以为风水是迷信,其实我认为中国风水是一种经验科学。 为什么中国人喜欢用一个建筑去围合一个空间?我在《中国国家地理》读过一篇文章,大意是炎黄起源是在渭水和湟水,我们老祖宗起源于山谷,把山谷的记忆代代 相传下来,认为这样的一种地质构造的形式是最稳定,是最符合我们心理感受的。

现代流体力学告诉我们,在河道弯曲的地理环境,一边的河岸会不断被水流侵蚀,另一边则适合居住。这种经验,中国人没有去分析它的物理原因,但是作为一种经验保留下来,也就是从风水上讲,这个地方的风水更好,房子要盖在这里。

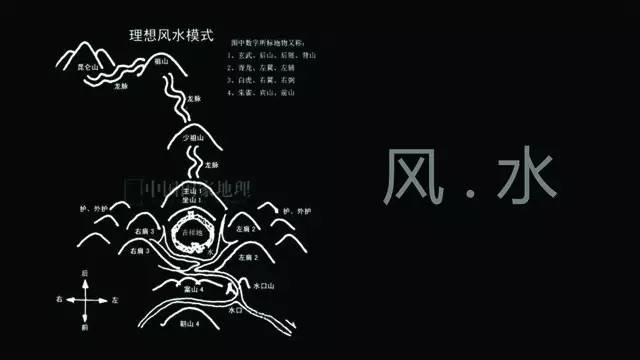

理想的风水模式

这个图是中国一个比较理想的选地的风水形式,北边最好靠山,南边面水,左右有稍微矮一点的山脉可以做一些遮挡,这是跟中国的气候有关的。中国是大陆性季风气候,冬天的西北风很强烈,在北侧和西北侧分别有高地,冬季的气温条件会比较好。所以我觉得风水的大概渊源就是这样的。

最后引用一句话来结束此次分享:我不是为了拥有客户而建造房屋的,我拥有客户是为了建造房屋。这句话如果再直白点说:我做好设计不是为了去赚钱,我赚钱是为了做好的设计。