濒临ST的上市国企,如何背水一战,接连吃下百年德企,成为行业巨头?

12年前濒临ST的上市国企,如何背水一战,通过跨国并购,接连吃下数家德国「百年老店」,一举成为全球工业缝制行业的巨头?

上工申贝的蝴蝶牌缝纫机,在1970、1980年代曾家喻户晓;但从1990年代中期开始,在外资「技术战」和民企「价格战」的夹击下败走麦城;2004年,它竟以蛇吞象之势赴德国展开并购,最终技术水平登上世界顶峰,产销规模进入行业的全球前三;世界上大多奢侈品牌,欧美系高级汽车,乃至商飞、波音和空客都成为它的客户。

张敏 中欧EMBA2013

上工申贝(集团)股份有限公司董事长

那时候大家都认为这个企业不可能有出路了

上工申贝是一家典型的从上海走向世界的上市公司,1965年建厂,在改革开放初期曾创造过辉煌,到1990年代中期,在外资以及民企的双重夹击下败走麦城。

「那时候大家都认为,这个企业是不可能有出路了」张敏说。2004年上工从上海市属轻工系统下放到浦东新区,新控股股东浦东国资委没有管理这类企业的经验,浦东企业的主业多数是金融发展和土地资源开发。而张敏受命于危难,开始了全球化布局,带领上工成为轻工行业里最早,也是唯一走出去的上海国企。

上工通过跨国并购,重回行业的国内老大位置

今天上工重新回到行业的国内老大的位置,同时超越了许多国外的竞争对手。但在12年前走出去的时候,大家都很犹豫,认为一个企业走出去是要有条件和前提的,而上工当时风雨飘摇、摇摇欲坠、濒临倒闭。「一艘破旧的小船能够漂洋过海,到达彼岸吗?」

德国媒体称张敏为「德国连环收购之父」

当时的并购目标德国杜克普(DURKOPP ADLER)是一家亏损企业,上工也是亏损企业,负负得正是不错,但在实际的企业运营中能实现吗,这些都是疑惑。董事会的大部分外部董事不同意并购,张敏上任后,经过调查研究,基于两点判断,认为必须要跨国并购。

杜克普的缝纫设备

第一,当时杜克普为什么亏损,是因为缝纫机的下游产业从西方转移到东方的时候,他们没有跟进。杜克普的技术是高端的,而中国已成为全球服装加工的主要市场,中国人可以帮助德国人把市场夺回来,这是有一定胜算的。

第二,道理太简单不过了,张敏的前任把企业做上市,他不愿意这个上市公司在其接手以后退市或被借壳而退出这个行业,这不是他的个性,他是做业务、搞技术的人。

张敏开了五次董事会,做了很多外部董事的工作,最后大家同意了,也是铤而走险。他们通过8年的实践,最终创造了一个负负得正的案例,把一家亏损的老牌轻工企业,通过跨国并购另一个亏损的德国老牌企业,而双双扭亏为盈,并且发展得很好。

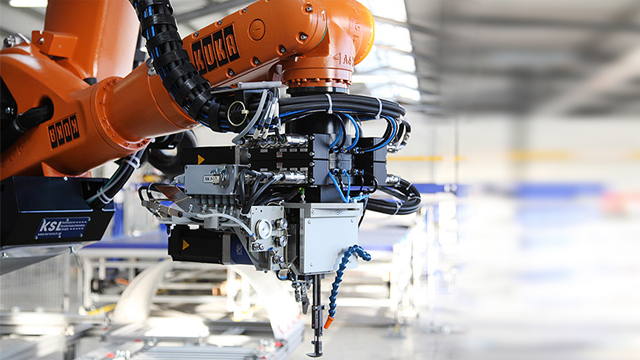

2013年上工实力大增,增发股票开始第二次跨国并购,先收购了杜克普的百年竞争对手百福(PFAFF)公司,又收购了1964年诞生的相对年轻的企业KSL,一家拥有3D缝纫机机器人技术的公司。

KSL 3D机器人自动缝制工作单元

2015年,上工再度投资了具有145年历史的德国企业H.Stoll,成为它的第一大有限合伙人。H.Stoll是全球最大的编织横机制造商,年销售额约3亿欧元。在这样的连续收购以后,德国的媒体称张敏为「德国连环收购之父」。

.

如果不是技术创新和产品创新上工就要跟民营企业拼体力,拼成本

但并不是收购一个企业以后,就算成功了,需要整合发展,其中包括「创新驱动」。张敏说,产品技术的创新是基础。而上工正是从简单的机械产品的制造起步,发展了机电一体化、程序控制、3D机器人控制等技术。上工现在开发出世界上唯一的柔性材料机器人加工中心;铺丝机技术,全球原来只有四家企业掌握,上工是第五家,如果把上工的小型铺丝机发展成大型,就可以造飞机;他们还在研发工业4.0系统。

什么是工业缝制设备的工业4.0?张敏介绍说上工正在与三家大客户合作开发「M2M」系统。比如在汽车座椅面套加工企业里,把中厚料机都通过WIFI连接起来,生产数据上传到云端,用中央计算机分析数据,再反馈指令给生产线,这套系统加上专业生产的ERP(企业资源计划),结合起来叫「智能化缝纫」,可以大大提高工厂的生产效率。

智能化缝纫可以提高生产效率

这种工业4.0系统的开发,将是一次新的技术革命。「如果不是技术创新和产品创新,我们就要跟民营企业拼体力、拼成本,跟他们一样做一台台平缝机,就是我们二十年前发家的、但在十几年前退出的产品。」张敏说,「早前一台单机卖3000元,现在降价到700元,这样的竞争激烈程度我们还能做吗?」

上工现在做航空航天用的碳素纤维复合材料结构件的缝纫机,一套设备价值约1500万元。

.

张敏告诉德国人:你们干了150年的活,现在不要干了

上工在这场技术革命中,耗费了很多精力。张敏原本到德国只开董事会和监事会,但有一次为了给德国同事们「洗脑」,他参加了上工欧洲的销售会议,所有的产品经理、研发经理、技术经理,以及全球销售公司的经理都集中到德国。

张敏告诉他们:你们曾经干了150年的活,现在不要干了。德国同事问,董事长什么意思?张敏说你们150年来研究缝纫机械动作,把线张力和针距控制得很完美,现在够了,要开始做AMS,A指自动化,M指模块化,有了这两项以后,S就是智能化,这就是未来的市场需求方向。

所以上工整个的产品研发方向,其实是靠市场导向。德国人的脑子转过来了,便拼命研发程序怎么控制,或者机器人怎么去抓取柔性材料。用机器人抓一块木头、一块铁非常容易,但抓取布料是实现服装行业全自动化的最大难题,谁攻克了应该发诺贝尔奖,上工现在正在研发。

上工是上市公司,因此第二种「创新驱动」,是资本运作方面的创新。张敏说,不仅仅是每一次收购兼并可以发行股票,这是最简单的一种,同时,体制改革也要有市场化的创新。

至于第三种创新,张敏认为是经营模式的创新。10年前,上工在上海制造普通缝纫机,已经觉得制造成本太高,活不下去。所以,他们的经营模式在8年前就实现了转变,即「两头在沪,中间在外」,研发和销售留在上海,可以留住人才,便于引进人才,而普通的生产过程放在了江浙。

另一点是「欧亚联动,资源共享」。上工在全球共有七家工厂,张敏要求各工厂不要重复劳动,不要重叠工作,必须是共享,欧洲做的事情中国不做,中国做的事情欧洲人顶多是支持。全球化的资源共享以后,才能达到节约最大化。

上工是按照成本梯度来进行企业整合的。在劳动力相对便宜的张家港和台州,他们设立了工厂做量产产品;同时在上海的南翔工厂做电控箱;捷克工厂的工业化水平很高,让它做缝纫机的机壳加工和机头组装;德国所有的四家工厂,没有一家是做机械加工或者零部件生产的。「不允许,给我看见一次,我要质询,第二次写邮件质询你,第三次不改,就炒鱿鱼。」张敏说。

用德国制造业的影响力,能增加30%毛利

这是他跟德国同事当面说的,因为不要违背经济规律。德国是人力成本昂贵的地方,去做低端的加工就是极大浪费。所以上工所有的零部件机头运到德国,最终由德国的工厂进行自动化机器组装,装好以后打上「德国制造」,「这是全世界都认可的卖点」。上工用德国制造业的影响力,增加了30%的毛利。

.

日本企业是上工最大的竞争对手上工采取田忌赛马的策略

收购德国企业以后,上工的整个技术研发形成了一个体系,相互呼应,相互支持。并且产品顺应市场,根据市场的需求来变化。张敏说:「2015年缝纫机企业的报表大部分是亏损的,几乎全军覆,为什么只有上工还盈利,而且盈利不错,因为现在的市场需求朝着自动化的方向走。」他在5年前就号召企业开发自动化,这是超前的,并且顺应了时代,所以上工取得了初步成功。

什么又是今后的方向?张敏判断,汽车制造在中国蓬勃发展了十多年,这个时代已经一去不复返了,取而代之的将是航空航天制造业。所以他现在变成了飞机迷,不断跟飞机打交道,下一步要参与到飞机制造的产业链,分一杯羹。同时借助于新材料、新工艺进入新产业。

在销售上,某日本企业是上工最大的竞争对手,上工采取田忌赛马的策略,用「上马」自动缝制单元对日企的「中马」;用「中马」中厚料缝纫机对日企的「下马」;用「下马」对日企的「上马」标准型平缝机。

那家日企做平缝机有优势,把平缝机做到了极致,量很大,所以他们的产销规模比上工大,但经济效益不好。上工的「上马」、「中马」赚钱,「下马」不赚钱甚至于亏损也没什么,3比2赢对手。