兴安之后,阿依土豆如何成长?

去年的5月3日,梁兴安在赴四川凉山考察支教项目的过程中,不慎坠崖身亡,他55岁的生命永远定格在了他日夜牵挂的大凉山,奉献给了他倾心付出的公益事业。他生前有诸多身份,比如中欧EMBA校友、领科教育集团总裁及上海校区校长、阿依土豆公益中心理事长、重庆市星星帮扶基金会理事长、世联行联合创始人。

在梁兴安不幸去世后,重庆市星星帮扶基金会为纪念梁兴安,更名为“兴安帮扶基金会”。而他生前心心念念的阿依土豆像是一把火炬,交棒到了梁兴安就读中欧国际工商学院时的几个同班同学手里,他们在梁兴安的遗体前许诺,要把兴安的公益理想传承下去。

你很难想象这个世界没有老师会怎样

但我们知道凉山没有老师会怎样

就像连星光都没有的山路……

—— 梁兴安曾在朋友圈写道

2021年,阿依土豆把使命定为:

做一束光,照亮乡村孩子成长路

阿依土豆创始人之一、前总干事蒋咏玲还记得,8年前梁兴安(EMBA2006)第一次到访凉山时的情景,在美姑县岗洛小学,孩子们在他面前背诵了《少年中国说》。“正是那一次,他被孩子们单纯善良的眼神和走出大山的渴望深深触动了。”

阿依土豆是一家非营利性公益支教组织,成立于2012年,“阿依”是彝语“孩子”的意思,土豆是当地人最主要的果腹食物。那次探访后,梁兴安回到上海就一头扎进了公益里,各种见人、拢资源,讨论如何把凉山的教育做得更好。

2016年,梁兴安正式成为阿依土豆和重庆市星星帮扶基金会理事长,大家亲切地称他为“梁叔”,他一年往返上海与大凉山之间二十多次,阿依土豆就是梁兴安的孩子。

1/ 有房子的地方不是学校

简单来说,阿依土豆主要做的是为凉山深处的农村小学(简称村小),提供支教老师和其他帮扶项目的公益组织。在中欧MBA2006级校友、中欧校友爱心联盟副会长兼秘书长,同时也是上海杉树公益基金会的联合创始人史丽看来,这是阿依土豆最难能可贵的地方。

几年前,如果你要去家访凉山最偏远的孩子,首先要先飞到成都,转机到西昌,飞机下来坐六个小时的车到所在县城,再坐几个小时的吉普车、拖拉机或者任何能够找到的交通工具去到一座山,再爬几个小时的山,才能到达孩子的家。

除了地处偏远,凉山当地教育还有其他的困境。首先是当地人观念仍然落后,普遍重男轻女,对教育的意义认知严重不足;其次,当地孩子绝大多数为留守儿童,成长期关爱严重缺失;其三是师资匮乏,大部分村小仅有1名甚至没有老师,部分村小有的老师不会汉语。

史丽说,“这就是阿依土豆在做的事情,不放弃深山里的村小。”因为在那里,村小提供了不能够进城上学的弱势家庭的教育需求,但地处偏僻,教师资源极度稀缺。

“有房子的地方不是学校,有老师才是。”这是阿依土豆信奉的理念。成立至今,阿依土豆先后开设了25个支教校点,累计630余位支教老师为村小学生提供了50万余节课,共计陪伴14000位凉山孩子成长 。

2/ 带着企业家进深山

“天下有两件事最难,一件是把自己的思想装进别人的脑袋,一件是把别人口袋里的钱装进自己的口袋,而公益就是在做这两件事。”史丽曾形象地描述过公益之难。

钱和人,去哪里找?梁兴安背后有一个组织。

身为中欧EMBA2006级的校友,梁兴安带动整个班的企业家同学一起做公益,一起走进大凉山,早期和他一同加入阿依土豆的同学胡星卫和汪灵江,现在仍分别担任重庆市星星帮扶基金会的副理事长和监事长。

汇入更多同学后,阿依土豆成了EMBA2006级05班和06班(简称0656班)的120位同学共同的“孩子”。阿依土豆一做就是8个年头,这也成了中欧公益项目中极为特别的存在。

梁兴安走后,同班同学张大鹏和张靖成为阿依土豆的执行理事,他们的本行分别是医药和国际航运,在加入公益组织之前都是门外汉,“这事儿是在他遗体前许诺的,我们义不容辞。”

梁兴安在凉山

阿依土豆的工作主要有三个板块:围绕孩子打造全面成长体系,围绕支教志愿者建立招募和培训机制,以及为捐助者们打造一个“体验式公益”——带着企业家进深山,这成了阿依土豆的一个经典项目,每年一到两次。

张大鹏和张靖在过去的几年里曾跟随梁兴安走进大凉山深处,参加“体验式公益”,成了阿依土豆的“豆粉团”一员。

张靖记得2年前,趁着暑假,他带着太太和7岁的孩子第一次进入大凉山深处的村小。

那几天,张靖一家三口和学校的支教老师同吃同住,住在一个猪圈旁边的宿舍里。去当地孩子家家访时,他发现单亲家庭和留守儿童占了一大半,“很多孩子都是和爷爷奶奶住。”

在学校里,张靖的孩子很快和当地的孩子们打成一片,“我相信这个经历会给她种下一颗种子”。张靖的太太也无比动情,更是全力支持,全家都成了阿依土豆的“拥趸”。

对张靖来说,那是一场震撼之旅,一是来自那里的苦难和贫穷,二是来自当地的支教老师。“当他们可以笑着和你诉说所有苦难,他们眼里的光芒、高尚的品质和脚踏实地,会让你自惭形秽。”张靖说,“看到这些人,你会觉得这个国家有希望。”

事实证明,带着家属一起参与公益的形式也极有成效。张靖表示:“有太太支持的项目,往往比没有太太能够募集到更多资金。”在阿依土豆里甚至有了“太太团”和“留学生团”(校友们留学回来的孩子)志愿参与阿依土豆的各项运营工作。捐款捐物更是在“豆粉团”那里一呼百应。

“我们都是被兴安这么带进来的,当你的内心被那里征服过,你生命里就种下了阿依土豆。”张靖表示,兴安走后,阿依土豆决定要让更多人参与“体验式公益”。

2021年,中欧校友及家属走进大凉山

2021年,张大鹏和张靖带着100多位中欧校友及其家属走进大凉山,和志愿者同吃同住,参加学生的课堂,一起翻山越岭做家访,听学期末的年度总结大会,张靖形容这是一个“眼泪横飞的现场”。每晚这些商业高管们聚在一起开分享会,单刀直入地讨论如何尽自己所能。“这种感召的力量,可以立即付诸新行动。”

一位搞职业教育的EMBA同学参加完活动之后,立即表示愿意贡献免费的职校学习名额,并且要和当地政府联动,看能否在当地设置职业课程计划。“大多数当地孩子不一定能像城里的孩子一样去读大学,职业学校的规划更能帮到他们。”

另一位在银行的同学问了张靖一所学校的运营费用是多少,并表示阿依土豆目前所承接的13所学校费用,他们企业可以“包圆”了。这被张靖婉拒:“尽管对这家企业来说,这点捐助不费吹灰之力,但公益是需要让更多人参与的。”

背靠着商学院的校友网,阿依土豆迅速集结了“最强大脑”作为顾问团。0656班班主任罗永新成为阿依土豆的资深顾问,班长季建刚、邓华同学领衔组织体系建设,陈洲同学负责梳理文化战略,顾忆华同学身兼“豆粉团”团长,杜蕾斯中国区总裁吕有名也被拉来“入伙”,为品牌宣传出谋划策……

“兴安那时候也不会跟我们多叨叨阿依土豆,他总是略带神秘感地说‘去看看吧,看了一切就明白了。’”张靖认为,感召更多的企业家,为当地带来更多资源,这就是阿依土豆坚持做“体验式公益”的原因。

3/ 支教的难题

梁兴安的突然离世,一方面给了阿依土豆空前的影响力,另一方面,给没有任何公益行业经验的张大鹏和张靖等其他理事会成员,带来巨大的压力和挑战。

接手阿依土豆后,张大鹏负责平台运营,张靖负责募资。当他们深入公益里,才对公益组织运作有了切身的体会。“我们以前找兴安喝酒的时候,经常对他‘指手画脚’,现在才知道究竟有多难。”张靖回忆说。

首先,大凉山村小的支教力量不足是个长期问题。目前阿依土豆的支教老师共计88位,承接13所学校。以最新接手的大凉山美姑县的村小为例,那里是凉山最穷的地方之一,一所近300名学生的村小只有6个当地老师,“根本管不过来”。这导致很多学生不愿意上学,辍学在家。自从阿依土豆接手后,又派驻了11位支教老师,一个学期后,学生人数明显地回流。

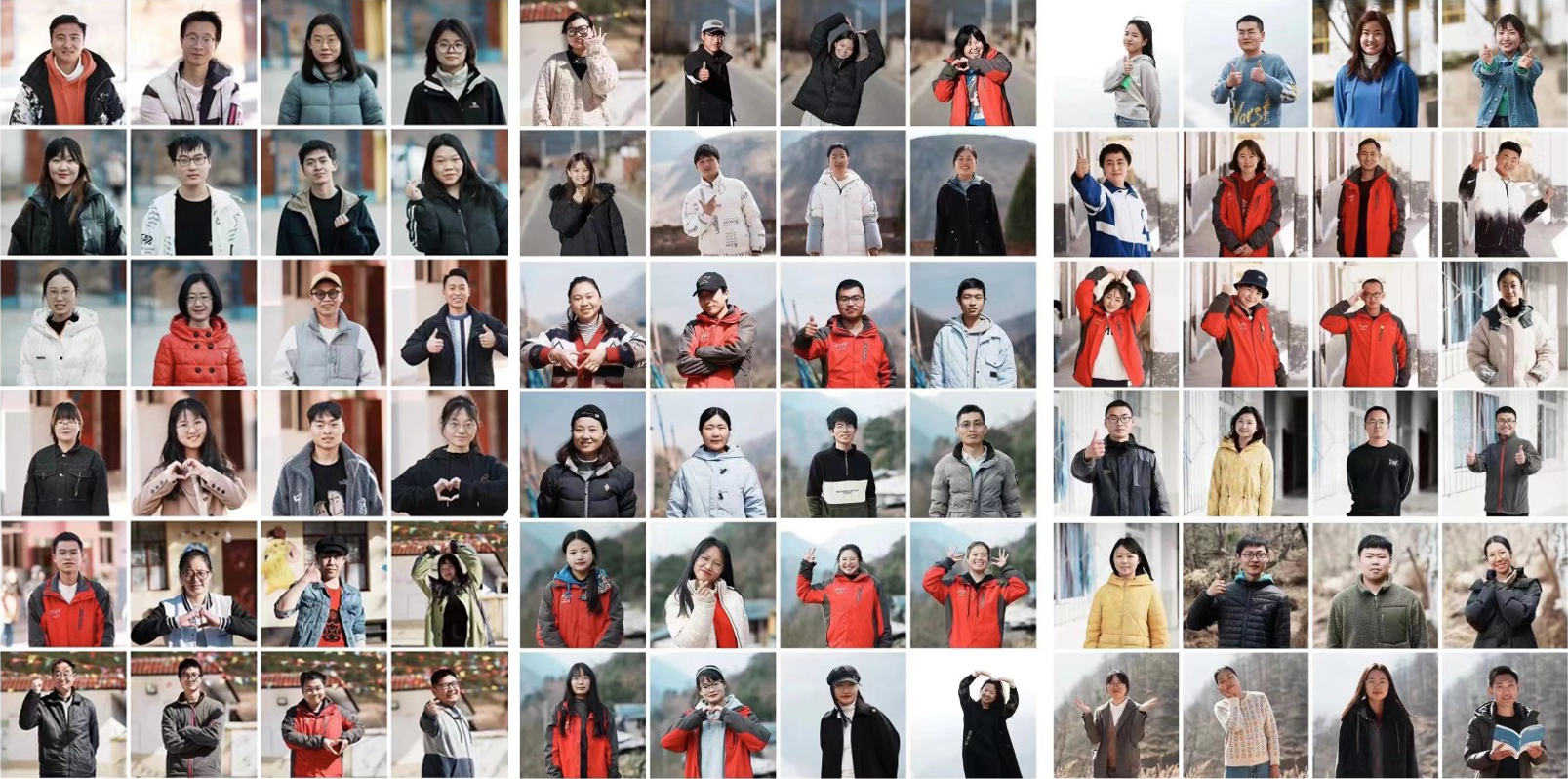

阿依土豆的支教老师

但挑战接踵而至。“兴安走后,我们整体服务的规模,包括学校、老师和学生的数量都大幅增加。”张靖说。

如何扩充支教志愿者队伍是个永远的难题。为了保证支教者的权益和心理健康,阿依土豆和志愿者签的支教合约最长为一年或两年。“在深山里待得太久不行,志愿者是需要回归城市的。”张大鹏说,这就带来志愿者流动性的问题,每年志愿者的流动率在80%左右,这意味着不仅需要重新招人,而且每年都需要重新培训。

但志愿者招募并不容易。根据阿依土豆的要求,支教者必须有大专以上学历,有授课能力,支教至少满一年,还需要获得直系亲属的认可,这样筛选下来的人数并不多。

支教队伍如何管理是另一个挑战。“在那些过去没水、没电、不通网络的地方,支教老师的留守凭借的是情怀,如果光靠招募、派驻是不现实的。”况且,阿依土豆和支教老师之间不是雇佣关系,更多的是合作关系,支教老师每月拿到的只有微薄的补贴。理事会清楚,并不能用简单的KPI或者企业里的奖惩机制,来管理支教老师。

在真实的支教体系里,譬如说教得多好算好,孩子多快乐是快乐,这样的争论从无定论。“我们一直在寻找答案,是否有一个量化的目标?支教老师的个人情怀和公益组织对他的教学与陪伴要求如何匹配?”张靖认为,这些细化的工作需要专业人士,市场化手段在公益组织里,很多都是失灵的。

在长期做教育公益的史丽看来,教育公益最难的是扶智。“如何运用商业的力量、社会系统的力量帮助我们的对象去健全身心发展,不仅是吃饱穿暖、支持学习,更多的是心智成长。”

在过去,梁兴安是阿依土豆的头号人物。在他的个人影响力下,阿依土豆募资、运营项目都稳步推进。而当一个组织少了灵魂人物之后,如何还能可持续地做大、做好,这考验的是一个组织的战略、团队和运营。

所以当更多村小找到阿依土豆,希望被承接管理时,阿依土豆开始冷静地评估自身能力是否匹配得了这种快速扩张,并最终决定“把组织和运营基础打造好,是眼下第一件事情”,张大鹏说。

幸运的是,他们背后有个更大的平台愿意为像他们这样的公益组织赋能,那就是中欧校友爱心联盟。

4/ 带着中欧“基因”的公益

对每一个中欧学子而言,来中欧上的第一堂课就是“企业社会责任”,每个班级都设有公益委员,学院还开展一年一度的公益项目评比,争夺集体的最高荣誉“善为奖”。投身公益一直是中欧的传统,但做好公益并不容易。

从公益小白做起,张大鹏和张靖形容自己是摸着石头过河。他们都曾经或者正在遭遇挑战,“明明在企业里很简单的事,为什么到公益里这么难?”

如何将课堂上所学的商业思维运用到公益上,史丽总结了两个词,“善效能”和“善效率”。她认为和一般的草根公益组织不同,中欧的“基因”赋予他们的是从一开始就带着这种系统性商业思维去打造公益。“这种公益模式的探索和建立是能帮助整个中国的公益事业进步的。”

梁兴安所在的中欧EMBA0656班集体照

“每一个公益组织都联结他们周围无数的善资源和爱心人士,但如果运营效率低,会对这些善资源造成很大一部分浪费。”2019年中欧校友爱心联盟换届,史丽成为副会长兼秘书长,想要共同打造一个平台,赋能中欧的公益组织,提高运营效率和专业化管理能力,阿依土豆就是受益组织之一。在接手阿依土豆初始,张靖就去到爱心联盟平台上另一家教育公益生态里的佼佼者杉树公益,学习公益组织的运作。

与此同时,爱心联盟正在打造“中欧公益超市”,校友们可以安心投放自己的捐款和对接资源,已经上线的项目有“阿依土豆村小支教”“杉树赋能乡村教育”“中欧早产儿关爱计划”“中欧幸福茶园”等项目, 还正在梳理和邀约更多的校友公益项目加入。

史丽认为,中欧校友爱心联盟要首先服务好校友公益的发展, 再延展到对社会公益项目的赋能,这样一个平台是中欧公益可以探索的方向,也是一个商学院对公益最大的赋能。

2021年首届中欧公益年会上,梁兴安同学与0656班,分别荣获:“公益个人典范奖”与“公益班级典范奖”。

躬身入局阿依土豆一年,对张大鹏而言,大凉山是一个回归初心的地方,“因为那里的纯净,每一次去都感觉内心特别平静。每一次被感动,就会多一份责任。”而张靖最大的变化是,“我现在脸皮厚了,逢人就介绍阿依土豆,募集资金。”他说,“捐赠者是快乐的,因为我们提供一个安放情怀的平台,他们是心怀感激的。”

他们都在用梁兴安影响他们的方式,影响更多人。