《八佰》终于来了,但疫情后的中国电影路还很长

影院停摆超过180天后,电影行业正在缓慢恢复秩序,部分影院上座率限制已放宽至50%,大片陆续登场,除了本周上映的《八佰》,克里斯托弗·诺兰导演的《信条》也即将上映。

但是,疫情无疑对倚重线下的电影行业造成了巨大冲击,也迫使行业做出改变。为尽可能降低疫情带来的损失,迪士尼公司甚至宣布,电影《花木兰》将于9月4日起在流媒体平台Disney+点播放映,售价29.99美元。

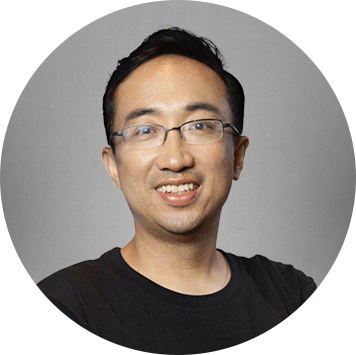

如何看待电影和互联网之间的关系,疫情后的电影行业会发生哪些变化,成为业内讨论的焦点。李捷(EMBA 2006)是阿里影业总裁,他既负责院线电影的宣发,参投了《八佰》《流浪地球》《我不是药神》等爆款电影,又负责购票和观影决策平台淘票票、优酷的网络电影等线上业务。这促使他深入思考和探索互联网与电影之间的关系。在他看来,未来,不拥抱互联网的内容公司,和不拥抱内容的互联网公司,都会生存不下去。疫情之后,电影行业挤掉资本泡沫,更愿意拥抱新技术,这就是危机中的机遇。

李捷

中欧EMBA2006

阿里巴巴副总裁

阿里影业总裁

1/ 新的电影类型更容易成功

如何看待互联网和电影的关系?这是我被问到最多的问题。在全球范围内,这个话题被讨论了很长时间,包括如何看待Netflix、Disney+这些流媒体平台与院线之间的博弈,以及抖音、快手等短视频平台的兴起。

内容在发展变迁的过程中,经常会遇到不同内容形态、不同播放场景之间的合作和冲突。

对于电影应该在院线还是网络平台播放,院线上映和网络平台播放之间的时间“窗口期”应该如何规定,业内争论不休。

疫情期间,优酷用户的观影需求明显增长,但是一个问题出现了:院线电影因为尚未在影院上映,所以没法在网络平台播放,这导致虽然用户观影需求很高,但缺少好的内容供给。对片方而言,不少电影也希望尽快在网络平台传播,完成在网络端的成本回收。

这里面就有一个矛盾,如果过快上网络平台,就会直接损害影院的利益。怎么来缓解呢?我认为,可以采取院线和网络分线发行的方式。

在海外,商业片、文艺片、纪录片、一些有年龄限制的分级片,都可以分线发行,但在中国还没有实现。我认为未来可以做个区分,哪些内容上院线发行,哪些内容在网络发行,把网络发行变成院线发行的有效补充,而不是竞争对手,我认为这是最重要的。

除此以外,我一直有个观点,电影需要警惕的对手并不是流媒体平台,而是短视频、直播等内容形态,它侵占了用户的有效娱乐时间。疫情期间,院线电影高度由于依赖线下,所以受到强烈冲击,但直播、短视频等线上娱乐形式发展迅猛。

我们首先应该看到问题的本质,所有内容都是在抢夺用户有限的消费时间。一般来说,用户的消费时间是恒定的,就看他在哪类产品上消费。我们必须看到的一个大趋势是短视频的兴起。人们在短视频、直播平台的消费时间上升迅速。

但我觉得电影不用惧怕任何短视频的冲击。因为全世界最优秀的内容制作人都在不断为之奋斗,并且,电影从诞生之日起,就有一个强大的商业模式,即用户购票。这让行业生命力顽强,好的电影一定会受追捧,不好的电影一定会被淘汰。

短视频来势汹汹,电影的应对方式就是把内容做得更好,同时也要顺应年轻人的需求变化。过去,只要是喜剧片、武打片、有大明星的电影,都能卖得很好,但现在这个法则失灵了,脱颖而出的反而是《我不是药神》《流浪地球》《少年的你》这些全新类型。如果有人问我什么样的电影容易成功,我会回答,新的内容形式。

2/ 数字化赋能电影行业

电影行业的数字化进程和很多传统行业非常相似。每个行业都在被互联网改变,在数字化进程中,离用户越近的环节越容易被改造。

阿里影业在数字化进程中,分别从用户购票观影决策环节、影院系统的智能化环节和内容宣发环节入手,构建了三个新基础设施产品,即淘票票、凤凰云智和灯塔。

我认为电影行业第一波的数字化发生在2013- 2016年,电影在购票环节完成了数字化。春节期间,中国在线购票率能高达90%,这个比例是全世界最高的。

此环节完成之后,数字化逐步往上游走。第二阶段是2016- 2017年,所有影院的线上管理系统搭建完成。阿里影业的凤凰云智系统是中国最大的电影院数字化商业智能系统,它的功能包括分析购票数据、数字排片,等等,赋能影院的标准化经营管理。

第三波数字化进入到内容宣发环节,以阿里影业的产品灯塔为例,它最早推出了大数据宣发产品,去解决电影行业宣发不专业、非标准化、无法衡量效果等问题。

我们一直在通过数字化实现行业增量。在阿里体系内,我们还将一些线上产品打通。举例来说,其实优酷电影和淘票票的用户是同一群人,区别只是他选择在院线还是网络看电影。我们在淘票票上开发了一个“想看”功能,如果用户对某部电影感兴趣,但没有在淘票票上购票,待优酷上线了这部电影后,就会提醒用户在网络平台观看。

在电影行业,制作环节的数字化还是相对比较困难的,即使在美国好莱坞,行业也没有实现完全数字化,只有一些初步的制片管理工具,更多是对创意的管理。我甚至认为,在内容创意行业,完全数字化是不可能的,所谓的大数据拍电影就是一个伪命题,因为内容本身的魅力在于人的创意和讲故事的能力。我认为互联网比较适合在购票、影院系统、宣发这种重复性、标准化、讲究高效的地方发挥作用。

3/ 互联网公司的内容挑战

从今年开始,我花在科技上的时间越来越少,花在内容上的时间越来越多。我希望让阿里影业转型成一家具备头部内容制作、投资和宣发能力的公司。

在今年7月的“上海国际电影节”上,我们正式宣布阿里影业是一家“内容+科技”公司。其实阿里影业在2015年成立时,就是以内容为目标的。但当时阿里作为一个平台公司,并不具备做内容的竞争力。同时,阿里影业作为一家上市公司,也不可能一两年才拍一部电影。

我们就往后退半步,把淘票票、凤凰云智、灯塔这些新基础设施做好,一方面提升了阿里影业的宣发能力,另一方面聚集了影院的合作资源。我们又通过这种方式进入电影的参投,参投作品包括《八佰》《我不是药神》《流浪地球》等爆款电影,取得了不错的成绩。

从今年开始,阿里影业将以合制加自制为主,强化内容能力。在未来,不拥抱互联网的内容公司,和不拥抱内容的互联网公司,都会生存不下去。你看今天的迪士尼,还能说它只是一家内容公司吗,它已经推出了全新的流媒体平台Disney+,未来一定是融合型的。

我是理工科毕业的,对科技很熟悉,对内容还需要学习。现在除了看我们投资制作的影片外,我保持着每周末看两部电影的习惯,我也希望找到商学院里针对内容人的课程去学习。

对阿里影业而言,我们的薄弱之处在于尚未建立强大的导演和制片人团队;但优势在于,过去三年,阿里影业坚持在新基础设施上投入,与行业内不少优秀的导演和制片人建立了良好的合作关系,我们过去三年也在宣发或投资上参与了大量头部电影,具备与优质导演深度合作的能力。

此外,我们在做宣发的过程中,对内容的判断力大大增加了。站在互联网公司比较理性的角度,我们大概知道观众喜欢哪一类内容,未来哪一类内容能跑出来。这里指的不是用大数据指导单片创作,比如用数据说你不能用这个演员,故事不能写成这样,这是完全不靠谱的。但大数据对判断什么样的类型有前景,如何提高后续宣发的精准度等都有重要指导意义。

4/ 疫情之后的电影行业,危中有机

疫情确实冲击了电影行业。但在阿里,“危机”这个词要拆开看,有危的地方一定有机。任何一个巨大危机的出现,都为新玩家创造了机会。

首先,受疫情影响,电影行业的投资泡沫被进一步戳破了。从2014、2015年开始,大量热钱进入电影业,它们并不是行业的长期从业者,只是认为电影能赚快钱。这不仅抬高了电影制作成本,还在盲目追求数量的过程中,牺牲了电影质量。疫情之后,很多这样的公司退出了,这让行业内剩下的人相对冷静,并有了危机意识,意识到电影有它的客观规律,绝对不是一个理财产品,而是有巨大风险的。大家发现一个真理:只有好内容不败。在任何情况下,拍好电影才是最重要的。

第二,在电影行业,仍有很多人不理解数字化对电影产业的好处。去年我们做了“冲击播”这个产品,通过电影《受益人》主创大鹏、柳岩和主播薇娅合作的直播,建立了电影行业全新的宣发模式——用直播的方式做电影宣发。当时很多片方有抵触情绪,不太愿意让自己的主演、导演进入直播间,他觉得自己又不是网红,应该做路演、做首映礼,这样更高大上。但受疫情影响,传统电影发行中的路演、首映礼都做不了了,直播反而成了标配。当片方不得不做的时候,他们才发现观众更愿意用直播的形式交流。疫情对还未接受数字化的从业者起到了推动作用,让他们对数字化宣发更有信心了。

第三个机会是人才。在中国电影行业泡沫比较多的情况下,电影的头部核心人才有很多融资机会。但从今年来看,由于资金短缺等问题,更多的电影公司愿意跟我们平台进行合作,它们觉得我们有更好的资金支持和宣发管理能力,而不只是一个有钱的资方。

疫情当然对行业造成了冲击,但是我看到了更多机会。也许未来回头看,2020年恰是阿里影业爆发的起点,我对这件事挺有信心。