“不出海就出局”的时代:中国企业如何跨越生死关?| F观点

近两年“不出海就出局”已经成为中国企业的普遍共识。出海越来越难,但企业家们的决心却愈发坚定。那么,中国企业想出海,究竟要怎么做?近日,在FMBA公开课上,中欧国际工商学院荣誉退休院长、管理学教授李铭俊进行了题为“新一波‘出海潮’,企业如何把握机遇、迎接挑战?”的分享,他从新一波“出海潮”的主要特征、难点和能力提升三个纬度进行了深入浅出的阐析,在他看来,出海是企业的必然选择,是顺应发展规律的主动作为;新一波“出海潮”是一场范式革命,需要企业进行全面变革;企业要不断提高把握机遇、应对挑战的能力,从无到有,创立新秩序。

01

新一波的中国企业的“出海潮”,新在哪里?

今年年初,美的集团董事长兼总裁方洪波在公司年会上表示:“我们要以前所未有的投入力度进行全球突破。美的不但要做全球业务,更要对研发、制造、供应链、人才等核心资源进行全球化配置,构建第二主场。”

美的集团成立于1968年,于1988年开始拓展外贸业务。目前,美的集团的海外营收占比约42%,目标是提升至超过50%,实现真正的全球化。而全球化过程中,最大的挑战是实现本土化。

美的口号的提出是中国众多企业迈向全球化进程中的一个范例。诚然,美的已是巨轮远航,驶入深海,而中国还有许多中小企业,正摩拳擦掌,蓄势待发。

那么,新一波“出海潮”究竟新在哪里?众多中国企业出海,始于2001年中国加入WTO。最初,我们以"世界工厂"的姿态扬帆起航,凭借劳动力优势在东南亚等地展开生产性布局。2008年国际金融危机后,中国企业的出海航船开始转向更辽阔的深海。2016年的投资高峰,见证了中国从"产品输出"到"资本远征"的战略升级。而今,我们不再仅靠"物美价廉"叩开市场,而是凭借技术创新和商业模式变革破浪前行。

中国企业出海已成制造业发展的必然选择,这既是全球产业转移规律的延续,更是中国制造实力跃升的体现。从过去承接"欧美设计、中国制造"的产业分工,到今天带着智能制造和完整供应链体系走向世界,中国制造正实现从规模优势到质量优势的跨越。

历史规律昭示,大国崛起必然伴随供应链和产能的外溢。从英美到德日,当国家的制造业登顶全球时,其供应链与产能的国际化便成为必然。如今制造业实力全球第一,叠加国内产业升级压力的中国正站在同样的历史节点,而这正是所有制造强国走过的路。

正如上海交通大学客座研究员林雪萍在《大出海:中国制造全球出征的关口与突破》一书中提到的,全球货架上的"中国制造"标签正在被越南、土耳其等替代。此外,世界各地新建工厂背后,几乎都有中国产能、技术或企业的身影。这揭示了一个新趋势——全球争夺的已不仅是中国产品,更是中国先进的技术革新和制造能力。

当前中国企业出海呈现出群体性、仓促和目的性强三大特征。这场产业迁徙,实则是中国制造从"产品输出"升级为"能力输出"的质变。

02

“出海”是企业的第二次创业

出海是企业符合发展规律的主动布局,而非被动选择。我们要从认知体系、运营体系和能力体系三个纬度进行深入分析。

首先,从认知体系来看,中国企业出海本质上是一场深刻的“二次创业”。就思维起点来说,过去企业常带着"国内成功经验+低价优势"的惯性思维出海,陷入“我”的单一视角思维陷阱。现在很多企业已经意识到,实现全球化必须从“机会导向”的市场投机思维,转向“系统布局”的"生态共建";从将出海当作短期行为,转变为长期主义思维;从以“我”出发,转向以全球出发,提供目标市场需要的产品或服务。

谈到出海动因,“不出海就出局”的焦虑让企业以为仓促远航就能逃离内卷的红海,但其实,从“盲目出海找死”到“精准出海谋生”的转变,需要企业家更多的主动思考。从“被动应战”到“主动出击”的思维跃迁的背后,才是中国企业全球化意识的真正觉醒。

出海的定义标准也在发生变化,国界的藩篱正在消融,"中国制造"的标签已不足以定义今天的出海图景。世界工厂在世界,全球市场在全球。标准从“物理存在”到“数字时代新标准”,企业的全球化程度不再取决于产品销往多少国家,而在于能否深度融入全球产业生态,以数字连接度实现技术输出全球化和用户生态全球化。

企业的竞争核心发生了迭代,曾几何时,企业执着于市场份额和利润报表的数字;而今,企业更看重在竞合关系共存的战略联盟新模式下,企业的话语权。竞争核心从更低的成本转变为更新的模式,而这就必须使用更新的技术,并拥有更新的能力。

其次,就运营体系而言,这场出海革命正跨越五个维度。

第一,从“单点出海”到“体系出海”。中国企业出海正经历从"单兵突进"到"体系作战"的华丽转身。跨境电商的浪潮让万千中小企业扬帆远航,而全托管、半托管等创新模式也在持续进化。美团攻占沙特"最后一公里"物流,家政企业进军美国市场,宁德时代、比亚迪等龙头带动全产业链远征全球。

第二,从“简单复制”到“生态融合”。以传音手机为例,针对非洲地区开发产品,打造超长待机、多卡槽、深肤色美颜等特色功能,更创新性地构建“总部-区域-部落长老”的立体营销网络。从简单的把国内的生产模式复制到国外,转变为研发生产适应当地环境的产品,可以增强企业竞争力。

第三,从“长供应链”到“安全供应链”。比如宁德时代的电池,在欧洲、美洲和亚洲都布局,所以对当地的供应,从区域的供应链就可以解决问题,效率更高,也更加安全。

第四,从“任性发展”到“注重合规”。告别"酒杯一碰就签约"的粗放时代,建立规范的全球化运营体系。

第五,从“要素成本”到“系统效率”。从依赖土地、劳动力等要素成本优势,转向通过流程优化和技术创新提升系统效率,实现更高层次的国际竞争力。

最后,谈及能力体系,现在很多企业拥有较强的战略研判能力,不再是只依据市场或产品价格判断出海方向,而是通过系统化的思维分析研企业的出海方向。

全球市场向中国企业敞开怀抱,不仅因为制造实力,更源于我们的技术创新能力、跨文化管理能力、人才储备能力和数字化能力等。

03

新一波“出海潮”的三大难点

在我看来,现在企业出海,与2018年中美贸易战和新冠疫情刚刚结束恢复贸易往来时期相比,面临的挑战更为严峻。虽然在必然的发展趋势下,企业的决心愈发坚定,但我们依旧不能忽视这一过程中企业面临的种种挑战。

难点一:经贸规则

2024年,欧盟中国商会与罗兰贝格共同发布《中国企业在欧盟发展报告(2024/2025)》,调查问卷显示,中国企业在欧洲运营遇到的困难与过去相比,挑战更大,运营更难。此外,欧盟是全球最大的统一市场,其规则严密性极高。但是大部分企业依旧表示,今年会更加注重欧盟投资。

有专家观点认为,关税是撬动各个国家的工厂在海外分布或移动的杠杆。

在光伏产业中,中国企业占据全球前十中的八席。最初,中国光伏企业是技术和制造的全产业链输出,随着美国关税的不断跟踪调整,中国的工厂逐步迁移到越南、马来西亚等东南亚国家。

此外,中国的制造能力很强,技术迭代很快,但有时候标准存在一定差异。尤其是制造业、新能源产业、数字产业和信息通信产业。

以中国新能源汽车在印尼的发展为例,2023年,中国的新能源汽车在印尼的市场占有率为78%,但是在印尼的汽车使用的充电桩和充电枪是以欧洲为标准的。我们要在产业和产能占据最优势的时候,牢牢抓住机会。

难点二:全球供应链

目之所及,全球格局最大的变化都体现在供应链上。中国企业在国内有供应链良好的生态优势,但出海后很难继续维持这样的优势。

所以,在企业主动布局出海时,不能简单地认为自己在市场竞争如此激烈的中国成果斐然,企业就一定能够在海外生存下去。在海外会遇到很多原本未曾想象的问题,比如供应链问题。而且,中国企业出海还存在一定的特殊性,企业不能简单的把自己的产业链移到海外,而一定会经历重组的过程。

中国有很多企业,将超级工厂设在中国,然后在海外建立供应链上的一环或几环,形成“母基地+卫星链”的模式。但是要想把握好这种模式是很难的,在海外布局到什么程度?布多少点?投放多少技术?母基地如何把控?都是需要解决的问题。

难点三:本土化

中国企业出海要想实现本土化,可以总结为四点:

第一,理念重塑。企业必须全面、系统地重新设计企业管理全流程,并从品牌、生产布局、销售布局、当地ESG等多个角度重塑生产布局。

第二,文化对齐。本土化不仅仅是了解当地的语言、宗教和消费习惯等,更是要让当地市场了解并认同我们的企业。完成从“理解”到“认可”,再到到“接受” 的过程,这就需要企业能够淡化国家色彩,强调共同利益。

第三,决策条线。在企业的具体运营上有一个观点,是“总部管理”还是“管理总部”。正如华为CEO任正非说的,要让听得见炮火的人来决策。企业出海后,总部要充分下放权利。

第四,内部管理。现在很多企业出海是将管理团队从中国派过去,还是“临时出差”的理念,而非长期在当地扎根。所以企业要鼓励员工安心驻外,并给予一定的政策支持和家属管理。90年代,国外的企业到中国发展时,很多高管就是和家人一起来到中国生活。

04

以“出海”的确定性应对环境的不确定性

如果大家都拥有“出海是必然,哪怕面对严峻的挑战,依旧要坚定地走出去”这样的理念,那么,面对着不断变化的外部世界和层出不穷的新挑战,企业就可以以“出海”的确定性来应对外部环境变化的不确定性。在这个过程中,企业都需要提升哪些能力呢?

首先,企业要提高的核心能力是人才。

我们曾经对中欧校友企业做过调研,对于“出海中最困难的是什么”这一问题,回答中排在第一位的就是“人才”。中国企业长期在国内运营,实现全球化的时间比大部分西方国家都要长得多,而人才能力的培养必须经历长期的过程。此外,企业从0到1,和从1到10,以及从10到100,要用的人才是不一样的。从中国企业到全球企业,对人才的要求更高。

当然,让企业都在出海前准备好万能的全球化团队是不现实的,但是否能够充分意识到人才的重要性,是企业全球化成败的最关键因素。

一个企业的全球化成果最关键的是企业的一把手:CEO、总经理和管理团队。诸如任正非,马斯克,李书福,王传福这类成功出海的企业家,在成长过程中遇到过很多困难,创业后企业的运营也遭遇了很多挫折。企业一把手遇到过很多挫折,对他个人今后的成长,以及带领企业走向成功,是很重要的因素。

时代不同,我们不能要求年轻的企业家要经受同样的挫折,但是企业的一把手一定要有韧性,要百折不挠。一定要拥有终身的学习理念和国际化思维,以及精神领袖和指挥者平衡式的管理方法。

其次,对技术趋势的敏锐洞察至关重要。

发表于《经济观察报》的陈永伟文章,谈到1975年美国的一本《大众机械师》杂志封页上印了一个个人计算机的广告,可以采购散装件后自己组装8800计算机。有两个人看到这期杂志后,感到一个属于个人电脑的新时代的就要开启了,出现了非常好的创业机会,这两个人是比尔•盖茨和乔布斯。

其实比尔•盖茨和乔布斯都借鉴了施乐公司图形界面的技术,而二人能够善用这一技术,也是出于对技术的敏感性。

最初,苹果比微软发展迅速,但1984年微软开发了Windows系统后,取得全球领先地位,苹果则是在移动互联网时代通过AirPods、iPhone等创新产品重获成功。在微软市值只剩下3000亿的时候,决定投入云,这也是它后来投Open AI的前一步。

最后,全球运营能力。

企业出海,在做战略规划的时候不能只看技术、产品能力和价格,还要考虑缘政治风险、供应链组织和变局和运输等方面的因素,这是企业运营非常重要的一环。以供应链布局为例,企业在中国作为生产者拥有优秀的供应链,但出海后要担任一个优秀的供应链的组织者的角色。

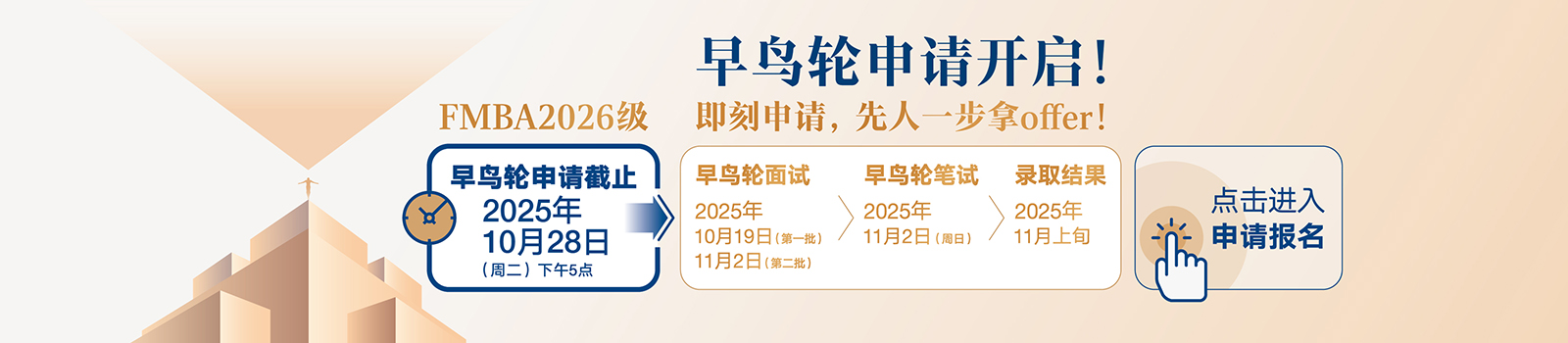

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南