从工程师到咨询师 l 我的前半生

“2012年毕业后,我在美国印第安纳州哥伦布市的康明斯公司开启了工程师职业生涯。不满足于一个 function和只做细节层面工作的我,一直想参与更高级别更有前瞻性的工作。于是,我发起和参与了一系列 mentoring circle,向来自不同 function 不同BU的前辈们学习。其中,corporate strategy部门最吸引我。这个部门站在 CEO 角度思考战略,帮助高层规划发展,exactly my career aspiration。我决定读 MBA 转型到战略咨询工作。从小生长在中国,也看好祖国长期的机会和发展,在 MBA program 的选择上,我毫不犹豫的选择了亚洲排名第一的中欧MBA……”

以上这段话,是我5次走进罗兰贝格的办公室,面对不同 level 的面试官,对“walk me through your resume” 这个问题的开场白。我的前半生,就这样背着工程师的技能包来到中欧MBA,利用学校资源,倾尽所有努力,不忘申请 MBA时转行的初心,最终拿到罗兰贝格的全职 工作offer。在30岁这年,即将开始全新的咨询师生涯。

毕业在即,回顾这18个月的修行,一言难尽。我想以这篇文章总结自己的中欧MBA经历,同时,想跟潜在的申请者们聊一聊在这里生活,跟学弟学妹们分享我的个人经验,跟同窗回忆共同的战斗经历,以及感谢各位指导和帮助过我的教授、导师、教练、学长姐、同窗,幸好一路有你们同行。

图为吴敬琏、朱晓明、赵欣舸、Nikos Tsikriktsis教授在我们班的最后一课

每个人需要努力的程度不同

很多人对 MBA 有误区,以为读商学院就是混人脉,开party,轻轻松松就把学给上了。实际上,中欧MBA并不轻松,读书之前就要对自己有清晰的认识。认清自己的 starting point 和 career goal,相减,得出自己的差距到底有多大,从而分析自己要花多少努力,需要哪些中欧的资源去实现。

虽然我入学的时候有幸获得了merit-based奖学金,但这只是对过去的我,在过去的领域的认可,从开学那天起,就清零重来了。首先,学术方面,我的教育和工作经历,在商业方面的积累近乎空白,跟有过商业相关的教育或工作背景的同学相比,是个很大的劣势。其次,职业发展方面,我从没在国内参加过工作,职场的人脉积累近乎空白。第三,社交方面,在美国中西部大农村呆了6年,第一次来到上海这个魔都生活,业余时间全靠中欧的同学带飞,社交活动方面的积累也近乎空白。而我的职业目标,是想要从事咨询,相对来说是难度比较高需要准备比较多的一种MBA出路。我属于行业、职能和工作地点三个方面同时转换的,一般一次能转换一个就已不易。这样分析下来,我与自己职业目标的距离可能是所有同学里最大的,需要付出相当多的努力。

多少熬夜与通宵,都付笑谈中

认清了自己的定位并接受了这个hard模式的设定后,接下来的18个月似乎也蛮带感的。面对中欧的一万种资源,针对自己的情况,我对优先级和频率做了这样的设定: 每日的academic和networking,每周的career exploration和professional club,双周的student ambassador和social club,和每月的mentorship和competition。

这么多线程同时展开,忙的不可开交,光学习就花掉80%的时间。每天9点开始上课,三门不同的课直到下午3点半。学校为了模拟今后工作团队中多元化的情景,故意每个学期重新分配每个班级和小组,以确保组员来自不同的文化和职业背景。下午课后,小组成员就会集合开始讨论每门课的作业并分工完成任务。小组讨论短则两三小时,长则秉烛达旦。讨论中还不定时的穿插职场相关分享会以及与人约谈职业规划或各种事务,学生俱乐部的会议,学生大使的接待活动,案例竞赛的小组讨论,公司的招聘宣讲会等。当小组会议和各种活动结束,也快半夜了,这时才有时间做自己的事情。

中欧MBA的课程和哈佛MBA一样,都是全英文案例教学。这些case大多来自哈佛商学院案例库,也有很多来自中欧案例中心的中国特色案例。通篇读完思考每个case的基本框架,缕清人物的主要观点和在组织结构中的地位,站在CEO角度去推演后续发展,回答预习问题等,又是个把小时过去。因此,在中欧,睡觉是件奢侈的事情,同学之间互相戏称为不洗头之交。当然,这也是学校刻意为之。MBA毕业后从事的工作大多是金融、咨询、管理等高薪高强度的工作,中欧用泰山压顶的任务量来模拟我们今后会遇到的工作强度。

一旦接受了中欧用心良苦给我们定制的这套”摧残式”的培养体系,那么,多少熬夜与通宵,都付笑谈中,一切都不过是西天取经必经之路而已。

正是在中欧MBA超高强度的学习和职业探索中,我对商业的敏锐度越来越强。这些商业知识和嗅觉的积累,成为找工作的坚实基础。

中欧之旅,转型之旅

- Mentoring and Executive Coach Program

中欧MBA职业发展中心(CDC)会定期举办必要的职业培训、组织职业发展之旅和公司拜访,督促大家规划职业发展和完成反思报告。我会定期和 CDC 老师汇报进展,一起改简历和求职信,寻求引荐相关领域的大神。此外,中欧还提供了一个非常强大的导师团队,他们大多是企业高管或金融咨询等专业服务机构的合伙人,高屋建瓴的提供过来人的建议,帮助联系业内人士和企业供MBA们拜访。

除了导师,中欧还外聘了很多知名的商业领袖作为学生的职业生涯教练,其中不乏ICF 的 PCC 级别的executive coach(科普:ICF 是国际教练联合会的简称,PCC 是专业级教练级别,中国大陆仅130余名PCC,中欧聘请到的是前15的元老级PCC教练,自己去外面找 PCC指导,一般每小时需花费数千元)。

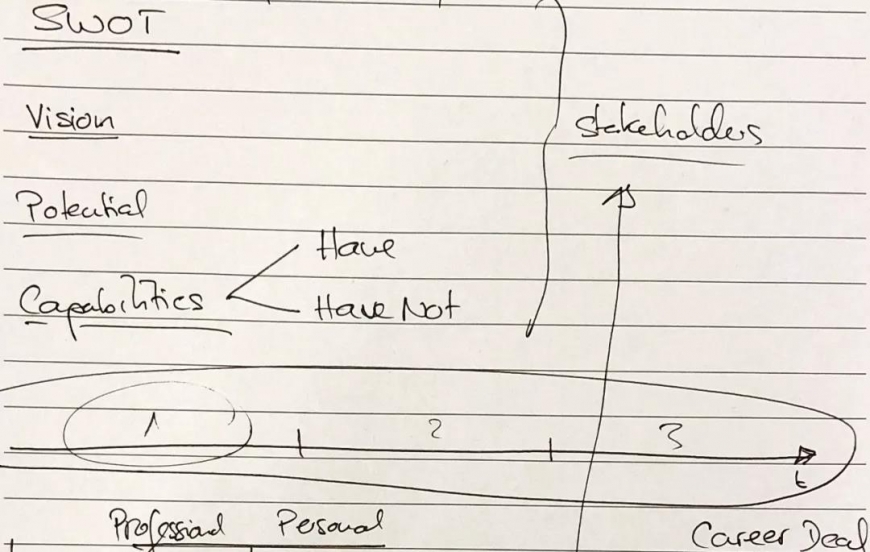

我的coach有普华永道瑞士分所合伙人及亚洲服务团队负责人Felix Sutter,和哥伦比亚大学高级认证教练及合田企业管理咨询创始人张琳。他们会让我从小学到现在的经历中挖掘所有重大决定的关键因素,促使我思考这些动机如何驱动下一步的职业转型;同时让我像分析公司一样分析自身的 SWOT,思考这辈子职业高点、财务自由、退休三个重要人生时间点该如何布局,以人生的长度思考转型到咨询领域,再下一步应当如何发展。

Felix Sutter的笔记,帮助我做自身 SWOT分析

- Peer coaching

除了这些前辈们的指导,同学之间的互相切磋,也是同样重要。作为全球第八的顶级MBA,录取标准极其严格,能入读的同学都是严格选拔出来的佼佼者,每个人身上都有非常值得学习的地方。利用好这18个月,和每个同学都进行一次以上的深入1 on 1交流,就会收获近200个精彩的故事。外加入学前半年和学长学姐交流,毕业前半年和学弟学妹交流,总共数百个人物样本,就像夜空中的繁星,照亮前行的道路。

来自台湾的Ernesto,Vita,Joey 带领大家游览宝岛;来自南非的Richard邀请同学去家乡参加婚礼;利用以色列海外选修课自发组织的约旦之旅;VCIC 成功举办后的日本庆功之旅......

在全世界各地都能找到中欧小伙伴

此外,藏龙卧虎的中欧同学个个身怀绝技,都是一线业内专家,虚心请教,就会像开挂一样迅速学习到不同领域的第一手行情。同时,每门课都有特别精通的来自专业机构同学,给大家答疑解惑,带领大家研究作业复习考试。业余时间,还有研究哲学的同学引导大家思考人生,肌肉帅哥手把手教学健身,户外专家带领大家穿越沙漠翻山越岭,来自五湖四海的同学也常带队体验各自家乡最地道的旅行。这在我未读 MBA 之前单一的工作和生活环境中,是无法想象的。在我 pre-MBA 的环境18年,都未必能体验到超过中欧18个月的精彩。如此优秀的同学们,非顶级商学院的同窗不可得。

户外专家于立新同学担任队长带领我们穿越沙漠

- Competition

中欧经常受邀参加其他顶级商学院、行业领军企业、政府和 NPO 的商业案例竞赛。想转型consulting的同学若能抓住每一次机会去做些case,可以提前体验做咨询项目的感觉。有幸获得奖,还能给简历添砖加瓦,面试的时候有理有据的证明自己为转型付出的努力和成果。

浩翔(右三)和MBA同学们在队长王硕(左三)的带领下参加Hilti Case Competition并获胜

- Internship

中欧MBA灵活的选修课机制,给予了我大量时间去尝试和体验不同的实习。我做了两份全职实习,不仅体验到了什么是适合自己的工作,同时也体验了什么是不适合自己的工作。我的两份实习分别在康宁战略部门和毕马威M&A部门,都是通过中欧MBA每年一月份的年度大型招聘会找到的。

第一份实习体验企业内部战略咨询项目后,就能真切感受到前四个学期积累的经验和技能,确实适合做这类项目,且能做的不错,在康宁的10个暑期实习项目中获得一等奖。第二份实习做M&A,每次面试都会被问道,为什么想转咨询却去实习金融。M&A有很多建模的工作,我的财会技能还没完全适应工作节奏就被安排优先处理行业和市场研究等工作。虽然一直在尝试金融,可是最终,不管掌握的技能的使用效率,还是工作的安排,我都很明显的更适合咨询。

- Networking

中欧经常组织各种社交活动,训练大家在今后工作和专业社交场合,不管面对熟悉的不熟悉的人,都能轻松hold住全场。各种俱乐部和颇有想法的同学也会组织各种聚会和分享活动。不管哪种类型的社交,对待认识的或者不认识的人,都要以诚相待,认真开启每一次交谈,说不定哪一次聊天,就会成为日后的一个机会。

拿我个人举例,和学长姐的闲聊,认真交流自己的职业规划并寻求建议,成了日后他们帮忙引荐面试的信任基石;每一次专业分享活动结束后和嘉宾的单独交流,成了日后诸多面试破冰的话题;每一次学生大使活动为申请人答疑解惑,成了给一家教育创业公司的学生做讲师的机会。认真对待每次networking,常有意外收获。

浩翔(右一)参加上海之夜

中欧MBA旗舰级活动之一

如何备战咨询面试

回顾我的MBA之旅,每一部分经历—academic, mentoring & executive coach program, peer coaching, competition, internship, networking —— 都并不直接帮助我拿到工作offer。每一个活动也都可以找出足够的理由,放弃不参加从而做让自己更舒服的事情。然而,这些经历都在不同层面帮助我准备了模拟面试,进而最终拿到 offer。认真量变的积累,静候质变的到来。

感谢这些中欧同学的无私帮助,mock interview多亏你们指点