时间都去哪儿了(上)

20年很长,足够一个牙牙学语的婴儿长成意气风发的青年;20年也很短,不经意间就过去了,却常常什么也没有留下,就像歌里唱的:时间都去哪儿了?还没好好感受年轻就老了……

20年中,中欧国际工商学院从白手起家到跻身世界一流商学院,中欧MBA从默默无闻到频频入选全球MBA二十强榜单,中欧的MBA毕业生从二三十岁的莘莘学子长成了各行各业的中坚力量。

20年前,1995年3月13日,中欧首届MBA开学,这也是中国大陆第一个全日制英文MBA,在几乎没有任何管理学教育传统的中国,第一届MBA就录取了 58人。

早年的艰辛可想而知:没有校园,首届MBA的开学典礼以及随后的教学都只能在上海交通大学闵行校区进行。没有专职教授,中欧就从全球知名的商学院引入访问教授为学生授课。交大闵行校区距离市区将近30公里,而大多数教工和部分学生住在市区,每日早出晚归,披星戴月。

但是在这个创办短短一年的学校(中欧国际工商学院正式成立于1994年),一群具有开拓进取精神的教授和员工,带着朝气蓬勃的学员,把这段艰苦的初创岁月谱写成一页华丽的篇章,永恒镌刻在中欧的校史上。

从1996年11月24日毕业至今已近20年,学员们早已从而立之年步入了知天命之年,现在的他们还好吗?他们都在干什么?现在,就请跟随我们的文字,看看如白驹过隙般溜走的20年里,他们收获了怎样的人生。专题分上、下两部分。

▼

中欧MBA1995级学员与部分教授合影

许东辉

琨玉资本合伙人

许东辉的本科和研究生岁月在上海交大度过,学的是语言专业。毕业后有一次回交大,无意中看到学校橱窗里的中欧MBA招生信息,正好他想转行做金融,觉得是个很好的读书机会,左思右想之后忍痛放弃了每月2000多元高薪的工作,拿着自己的积蓄,又跟亲戚朋友借了点钱,凑齐3万元,报了名。

▼

许东辉(左)与当年的入学面试官杨亨教授

(1994至1995年的代理执行院长,现中欧董事会成员)

“1990年代初,知道MBA为何物的人还很少,很多人会把MBA和IBM或者NBA搞混了。”说到这里,许东辉不禁笑了出来。他从入学那年的媒体上看到,当时全中国的MBA学员加起来不超过1000个,其中相当一部分还是位于北京的中国-欧共体管理中心(注:中欧前身)培养的。

事实证明,许东辉辞职读MBA的决定是对的,20世纪90年代正是外企在中国蓬勃发展的阶段,急需掌握管理知识的专业人才,中欧的MBA毕业生绝大多数都有了理想的工作去处,他也如愿进入了银行系统,先后在荷兰银行、星展银行、花旗银行和摩根士丹利效力。

许东辉说自己并不是学霸类型,学校里学的很多知识都记不清了,但是中欧教授启发式的教育方法让他受益良多,“老师的教法不是往学生脑子里塞东西,而是把学生脑子里有的东西掏出来,这和我们之前受到的教育很不一样。印象很深的是顾凯诗(Keith Goodall)教授的课,真正把我们原本的野路子全都矫正过来了,怎么做case study,怎么做paper work,课上怎么发言等等,都捋了一遍。”

许东辉是班级里的热心肠,从BP机时代到电邮时代再到现在的微信时代,他都和班级很多同学保持着联系,知道他们的近况。在那个班所有的同学里,许东辉大概是最留意细节的那个人,他清楚地记得自己的准考证号码,并能说出每一个数字代表的含义:“9567121032,95就是1995年入学,67是指1967年出生,1月21日考试,032是编号,所有编码都是有意义的。”

▼

1995级中欧MBA入学准考证

▼

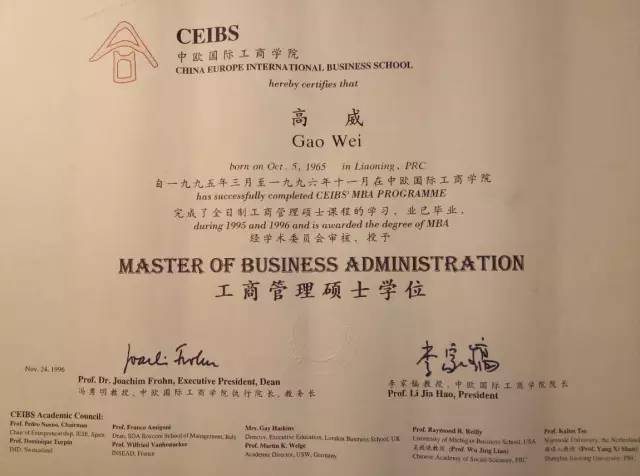

1995级中欧MBA学位证书

更让人感动的是,他深深知道那张薄薄的毕业证所承载的沉甸甸的分量:“那张毕业证上,没有国家教委的章,只有两个院长的签名和中欧的钢印,再下面,是学术委员会十位成员的签名,里面有吴敬琏教授、张锡山教授,还有中欧现在的欧方院长佩德罗•雷诺教授等等,全都是世界一流商学院的教授。”许东辉有点激动地说,“那时候的中欧还不太被认可,但是很多外企看到下面这些学术委员会委员的名单,就不会再怀疑了,这就是中欧非常硬气地证明自己实力的方式。”

▼

许东辉出借“滴水泉”公益金融贷款项目

很高兴,今天的中欧毕业生,再也不需要有那时的担心了。为了感谢母校,许东辉积极参与助梦年轻学子圆梦中欧的低息助学贷款滴水泉项目,帮助新一代的MBA学生。

吕文珍

墨尔本大学管理

和市场营销学教授

周曦宇

阿拉斯加大学

费尔班克斯校区

金融学教授

从中欧校园走出了许许多多的佼佼者,他们之中大多数是商界精英,走上学术道路的倒是不多。不过,在中欧第一届MBA 里,却出了两个大学教授,一个是吕文珍,另一个是周曦宇。

“考上中欧MBA的时候,我根本还不知道什么叫MBA,只是因为在外贸行业待久了,不喜欢应酬,想借机换一份工作。可是没想到,职业轨迹就这么被改变了。”秋天的中欧校园里,吕文珍一边回忆往事,一边发出阵阵爽朗的笑声。

▼

吕文珍

现在,吕文珍已经是澳大利亚墨尔本大学管理和市场营销学系亚洲商业和经济李白(James Riady)教席教授,主要负责学校的亚洲战略。而在研究领域,她所关注的重点是新兴市场和中国企业的企业社会责任、环境问题和企业治理问题。

周曦宇的经历有些相似:“之前的计划是,中欧毕业以后就在上海的跨国公司找份工作,可是读书期间,我明确了自己对金融学的兴趣,决定出国念博士。”现在,周曦宇是美国阿拉斯加费尔班克斯大学金融学副教授。

▼

周曦宇(左)和家人

现在回忆起来,吕文珍和周曦宇都非常感谢母校给他们带来的改变。因为学院刚创办不久,授课教授大多是从国外引进的兼职教授,具有远见卓识的学院领导清醒地意识到,学院要有长远发展,师资力量是关键,既然学院有这么多优秀的毕业生,为何不从中发现好苗子加以培养,为未来师资作储备?

正是如此,吕文珍和周曦宇被发现了。两人因为英语好,读书期间做小组汇报的时候总是被同组人推选出来作为汇报人,再加上课堂发言积极,平时跟外国教授的交流也多,自然而然就成了理想人选。

▼

1995年5月8日中欧第一届MBA、EMBA开学典礼照片

临近毕业之际,学院领导找到他们,对他们说,学院可以保送他们出国深造,但是希望他们学成归国之后能继续为中欧效力。虽然这是一笔非常划算的“交易”,但年轻的他们却无法预料未来会发生怎样的变数,所以最终没有以保送的方式出国。但是学院领导的建议却让他们意识到,原来除了去外企,还有另一条全新的道路可以选择!因此,毕业以后,他们拿着中欧的推荐信,出国继续求学之路。

正是在MBA学习期间,吕文珍第一次接触到了案例教学,现在,她自己的教学中也经常用到案例教学法。同样,她也学到从众多纷繁的数据中发现规律并得出结论的方法,这种研究方法一直延续到现在,她娴熟于通过数据分析来得出关于企业治理的研究结论。

在周曦宇看来,中欧的学习使他产生了批判性推理(critical reasoning)的意识,他最尊重的老师柏唯良(Williem Burgers)在授课过程中常常会教导他们换一种方式去思考问题,他所提出的一些与既有观点完全相反的思考方法让这些习惯了传统教育的中国学生大呼过瘾。

▼

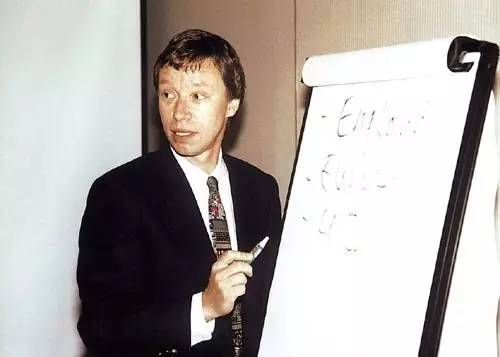

柏唯良教授(Williem Burgers)

“例如,对于当时流行的中外合资企业,他认为,比起合资的方式,稍微松散一些的合作方式更可取。还有,他经常会说,如果有一条容易走的路,为什么还要克服艰难险阻达到目的地?”如今在给自己的学生上课时,周曦宇也会不由自主地引导学生们采用批判式思维方式,那是母校和恩师留给他的宝贵思想财富,让他终身受益。

是回报母校的最好方式

胡英峥

法国外贸银行董事总经理

在中欧会堂的其中一排桌椅背后,刻着胡英峥和其他九位中欧MBA1995级学员的名字。在这座中欧标志性建筑落成之时,胡英峥和班级里的其他学员决定,用捐赠座椅的方式报答母校对他们的培育之恩,也作为他们对求学时光的最好的纪念。

人员名单

| 许东辉 | Daniel XU | MBA 1995 |

| 胡英峥 | Bruce HU | MBA 1995 |

| 范风兴 | James FAN | MBA 1995 |

| 刘文胜 | Bailey LIU | MBA 1995 |

| 叶琴 | Cathy YE | MBA 1995 |

| 高威、蒯迪梦 | Peter GAO & Vicky KUAI | MBA1995 & STAFF |

| 徐君 | Jane XU | MBA 1995 |

| 夏瑾璐 | Lisa XIA | MBA 1995 |

| 周曦宇 | Thomas ZHOU | MBA 1995 |

胡英峥回馈母校的另一个方式,是担任中欧MBA“良师益友”的项目导师。项目诞生于2004年,旨在让年轻的MBA学员们在经验丰富的专业人士指导下,构建职业规划,很多学生因此受益,毕业后顺利进入商界,大展宏图。迄今为止,胡英峥担任过至少5次良师益友项目导师,不久之前,他还收到了MBA课程部颁发的优秀导师奖。因为目前常驻香港,他现在也是中欧香港校友会的副会长,负责组织一些校友活动。

跟年轻MBA同学的相处,让胡英峥不由自主地回忆起了自己的求学时光,“年轻的同学告诉我,他们现在的学习压力很大,我们那时候学业压力也很大,好像20年来都没变过,中欧的MBA不断在考验学生的极限。”

▼

胡英峥(右)和许东辉(左)重返校园参加MBA 良师益友项目

因为是投行出身,胡英峥在良师益友项目中特别受到学生青睐,学院规定每个导师最多带三个学生,可是有时候选他的人有五六个,他又不忍心拒绝,就这样都带了下来。虽然平时工作已经很忙,但他仍然很乐意留出一部分时间给年轻的学生,了解他们的近况和后期的发展规划,并为他们的未来职业发展提供力所能及的帮助。在他看来,这是一个双向交流:“学生的很多问题,对我来说可能是举手之劳,如果对他们有帮助,当然是很有意义的,也是我跟学院保持联系的很好的途径。而且我也可以从他们身上学到很多东西,了解不同的行业和背景。”

▼

中欧国际工商学院1995级首届MBA毕业照

近一两年金融业的发展情况不太好,很多公司都开始人员收缩,对想进金融机构的MBA来说,目前可能不是好时机。胡英峥建议他们不妨设置B计划,如果不能直接进入金融机构,不妨先去别的行业待一段时间,以曲线方式进入。

采访最后,胡英峥还不忘记叮嘱年轻学子,他说:“无论毕业以后进入哪一行,最重要的素质还是两个方面:敬业和自律。决定一个人的职场命运的,很可能就是一件小事,但是细节是魔鬼,不要栽在对细节的忽视上。”

中欧MBA20年一路走来,凝结了无数人的艰辛付出,要感谢的人太多,绝非语言可以表述。没有学院领导、教授和员工的含辛茹苦,就没有中欧MBA井然有序的教学秩序;没有兢兢业业的MBA学员,就没有中欧MBA在国际管理学教育界的良好口碑;没有为中欧教育发展提供资金的捐赠者,就没有中欧MBA的欣欣向荣。在此,中欧MBA课程办公室尤其要感谢每一位让中欧MBA薪火相传的伯乐,他们的推荐,让一批批优秀的年轻人得以走进中欧校园,从2015年6月至2016年7月间,以下校友们填写了推荐信:

Dmitry Andreev, Isabel Aranda, Yang Bin, 班涛, 曹鹏, 陈亮, 陈欣荣, 陈志宏, 邓三红, 范宏彬, 范霁红, 冯晓晋, 关永明, 何波, 贺锐, 黄反之, 黄鑫, 黄赟, 霍瑞, 黎笑, 李航, 李建国, 李强, 李申, 林弈圻, 刘国尧, 罗思明, 潘松, 潘志军, 裴皓川, 齐晓峰, 申有懦, 苏显泽, 王昭卓, 王桢, 王峥嵘, 王正宏, 韦柳俊, 魏巍, 吴雅清, 谢捷, 谢毓慧, 谢志峰, 徐铭, 许晔, 严子迅, 杨一飞, 姚红, 叶军, 于洲, 岳国健, 翟黎明, 张云, 张忠民, 周剑远, 周屹, 朱夏炎, 朱志耘