金融行业AI落地的痛点与价值 | F观点

“技术不是命运的判决者,而是自由的量尺。”《AI赋能》中的这句话,精准勾勒出当下AI技术与金融行业融合发展的核心逻辑。

在中欧FMBA“智慧金融•科创未来”招生启动会上,方跃教授发表主题讲座,从GPT-5折射的行业战略调整,到AI在金融领域的落地探索,再到企业与个人面临的机遇挑战,带领大家重新审视AI为金融行业带来的可能性与复杂性。

一、AI技术:竞争态势与战略转向

8月8日发布的GPT-5虽然技术上进步很大,但效果并没有市场预期般的“惊艳”,实际上背后反映出了一个非常大的、以OpenAI为代表的行业龙头企业在战略上的调整。

OpenAI原来的思路是希望打造“通用人工智能”AGI,认为只要构建出能力超强的通用模型,垂直领域与具体应用的探索都将失去意义。然而,AGI的实现难度远超想象,加之市场竞争压力凸显,OpenAI意识到,若一味执着于长远理想,可能会错失当下市场的主动权。因此,GPT-5在功能上侧重编程领域优化,标志着行业从“追求终极技术理想”转向“兼顾落地价值与市场竞争”。

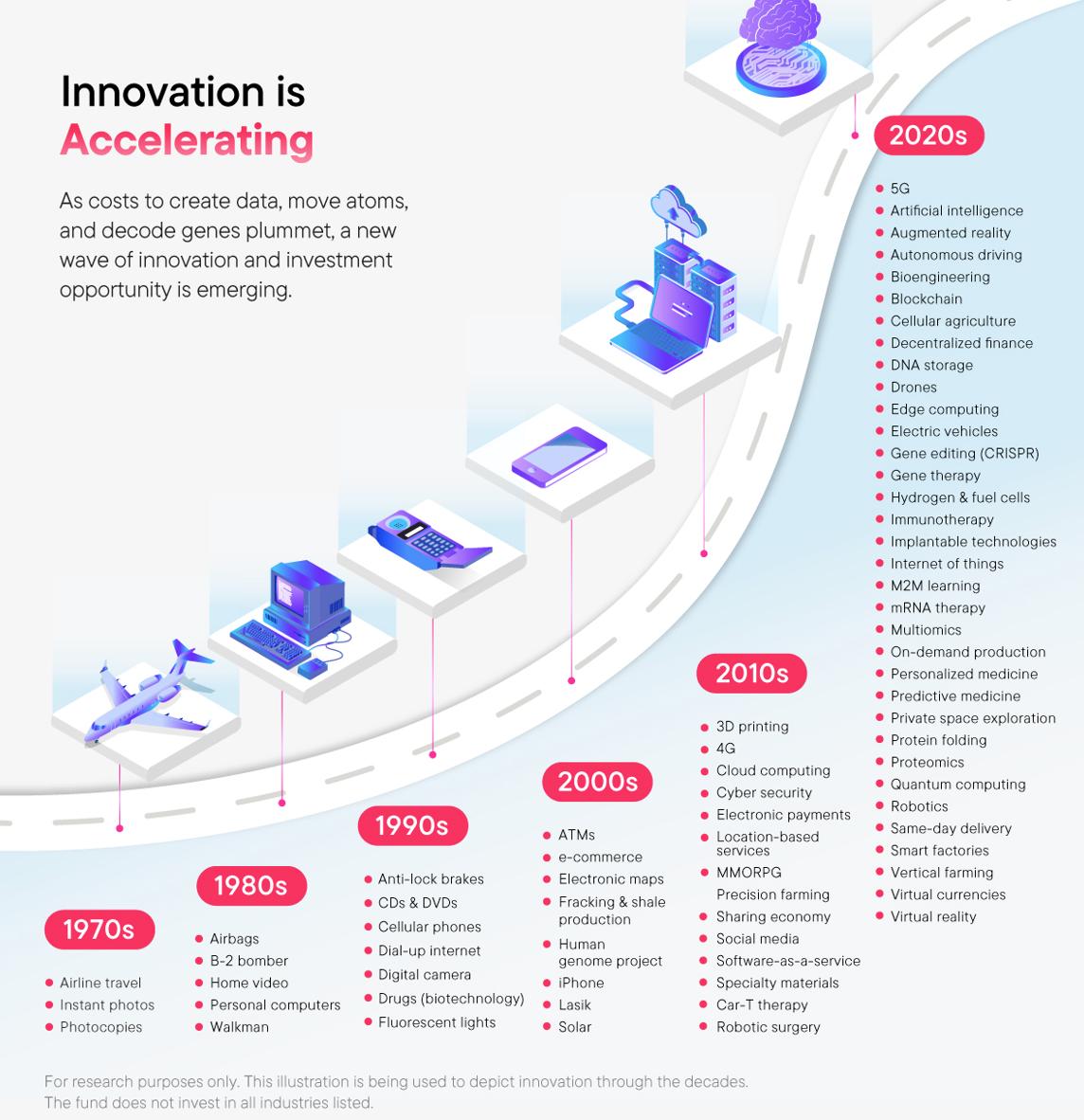

过去三年,AI技术不断突破,飞速发展。从LLM(Large Language Model,大语言模型)创新的关键参与者来看,有以OpenAI为代表的标杆企业,引领大模型研发方向;有谷歌、微软等移动互联网大厂,凭借技术积累与资源优势快速跟进;还有Deepseek等企业,依靠技术突破在细分领域占据一席之地。

当下,对AI人才、芯片、投资等核心资源的争夺战已非常激烈,AI的发展已进入理性阶段:一方面,多领域展现实用价值(如编程辅助、客户服务);另一方面,市场对AI的认知从“技术崇拜”转向“价值务实”。

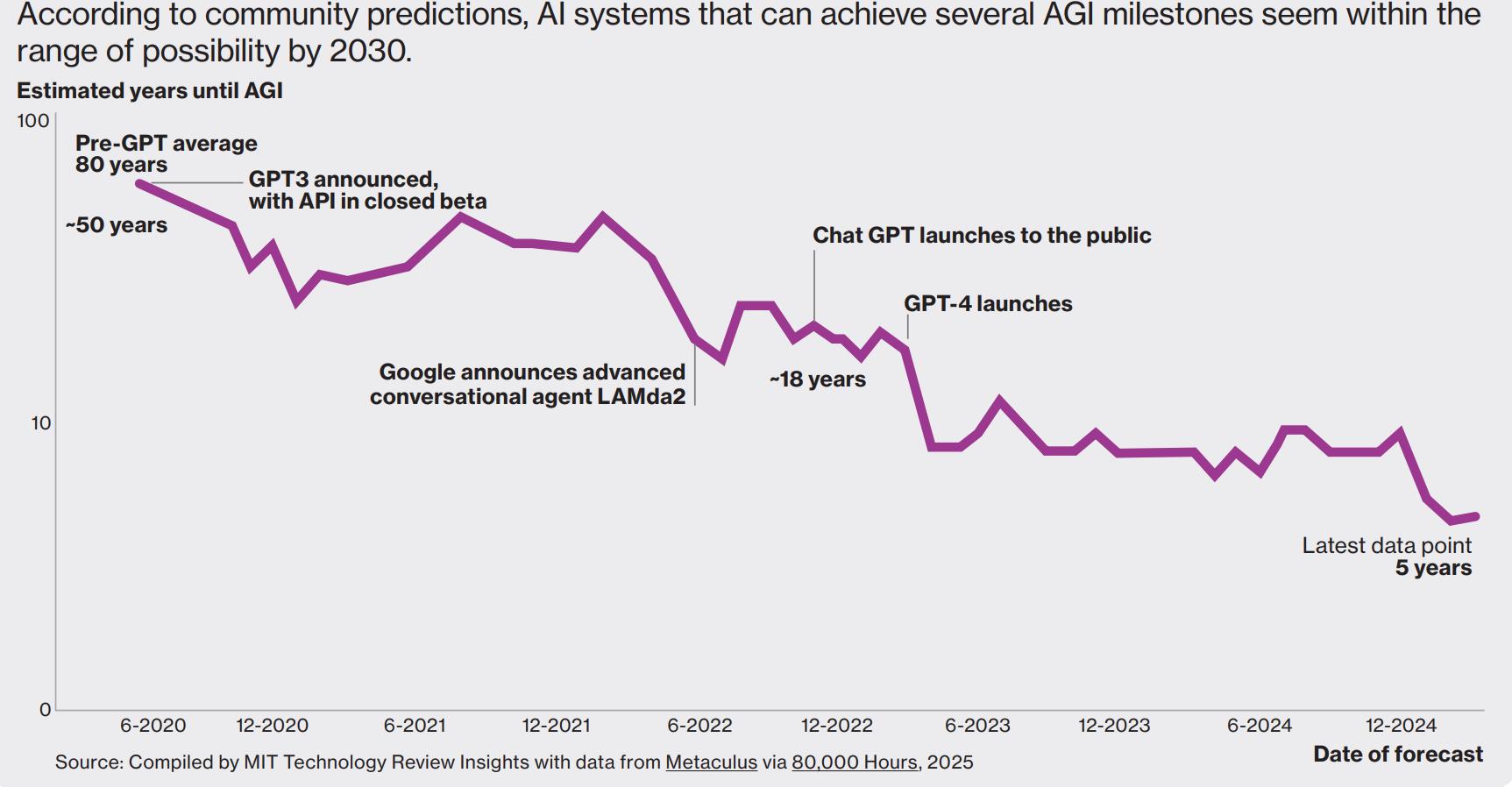

那么通用人工智能(AGI)到底何时能实现呢?AGI不是单纯的工具,而是被定义为“数字员工”甚至“数字团队”,能够自主完成复杂任务。行业对AGI实现的预期从2020年的50年,缩短至如今的5年,这一变化对企业与国家意义重大:企业需提前布局技术储备与组织调整,避免在AGI时代落后;而国家层面,AGI发展已成为科技竞争的核心指标。

二、AI认知:持续变革与实践探索

AI技术在发展,企业对AI的认知也在变革,“AI不可逆转”已成为行业共识。具体来看,企业对AI的认知呈现三大趋势:

一是“AI First”:将AI置于战略优先地位,在资源分配、人才招聘、投资决策中向AI倾斜,确保技术对业务的核心驱动作用。

二是“All in AI”:尽管部分企业存在“战略表述与实际行动脱节”的情况,但这一趋势足见行业对AI的重视已上升至生存发展层面,是一种“拥抱AI”的表态。

三是“+AI”“AI+”“AI原生”等概念,它们的区别在于:“+AI”是现有业务加AI提效;“AI+”是借AI创造新的业务模式;而“AI原生”则借鉴“互联网原生”的逻辑,强调企业从创立之初就以AI为核心构建架构,而非后期嫁接技术。

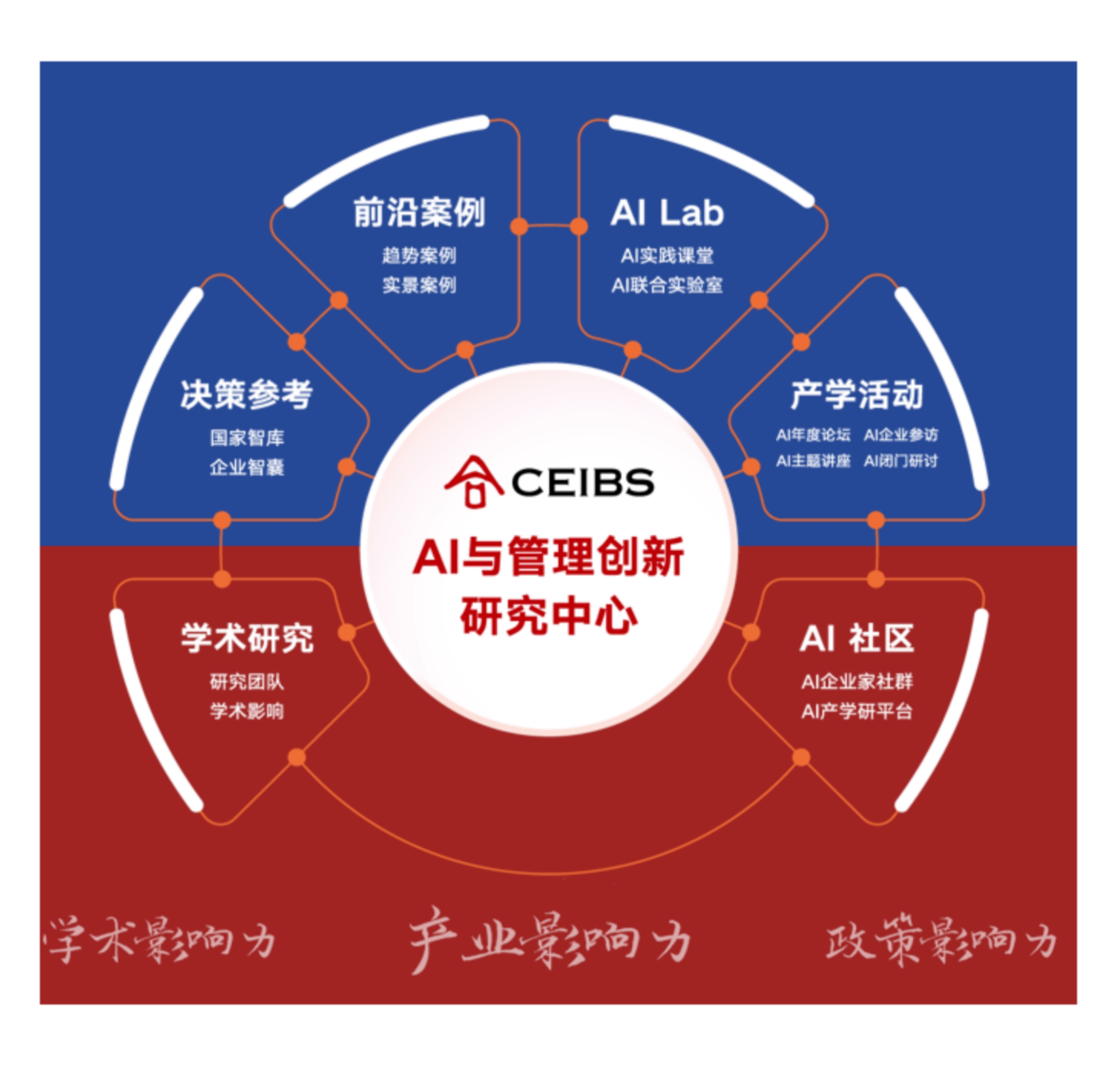

面对AI浪潮,中欧也进行了一系列实践。2022年11月,ChatGPT-3.5发布仅四个月,中欧便举办了国内商学院首场大型AI论坛,邀请到微软、百度、字节跳动、京东的四位嘉宾,以闭门会议的形式深入探讨企业家们眼里的AI。

随后,中欧成立AI教育探索与实践小组,从数百名校友中选出50名AI领域从业者、科技公司创始人或企业AI业务负责人,聚焦“如何应对AI浪潮”、“如何避免行业落后”、“中欧在AI时代的责任”等实际问题。当然后续中欧还开展了非常多的主题活动,对AI的认知也快速提升,我们认为商学院有义务肩负这种责任,带着大家一起往前跑。

三、AI落地现状与核心价值

第一个问题:大家都用AI来干什么?

当前AI落地应用的“生态图谱”已经非常丰富了,To C与To B领域都有很多产品。To C领域,AI产品已经融入日常生活,比如智能语音助手、图像生成工具等,其普及速度远超预期;To B领域,不同行业的应用差异显著——制造业、金融等数据密集型行业应用比较多,而传统行业因数字化基础薄弱,应用相对滞后。

第二个问题则更加关键:你用AI做的这些事到底给你带来了哪些价值?

企业在AI落地中的核心诉求包括提效、降本、创收、优化流程等等,但同时也面临多重现实问题:一是资源浪费与效率低下,国内部分大型银行囤积大量芯片,数据中心算力却未充分利用,这是“重储备、轻应用”的误区;二是技术与业务脱节,企业引入AI后,因缺乏针对性的培训与场景设计,AI工具与业务需求不匹配,难以发挥作用;三是风险防控压力,数据安全、模型生成不实内容、合规性等问题,都在制约着AI的规模化应用。

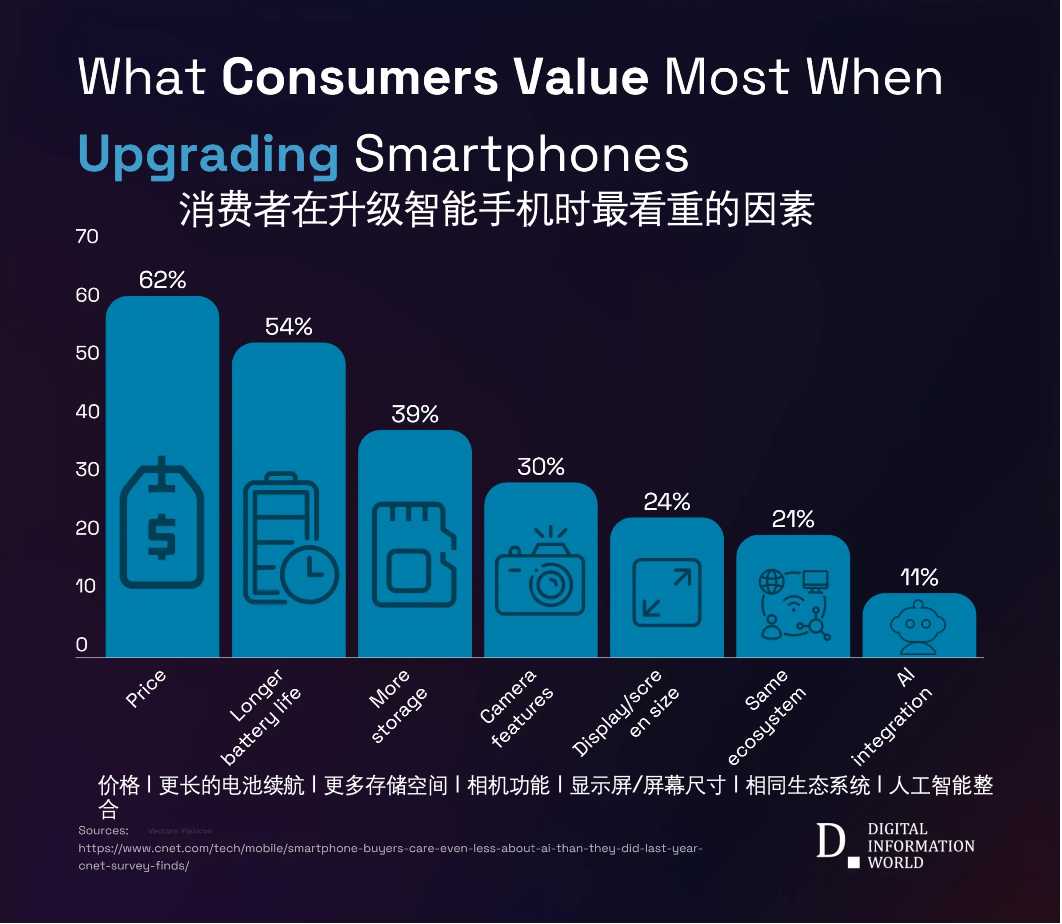

再从To C端来看,美国调研显示:消费者对手机AI功能的关注度,远低于存储、电池、镜头等基础功能,说明AI尚未成为用户决策的关键因素。一方面,智能手机制造商大力推动人工智能;而另一方面消费者仍然坚持基础需求。

MIT的相关报告也进一步揭示了AI落地的深层困境:企业在AI领域投入巨大,但在营收增长、效率提升、成本降低等核心指标上,未出现明显改善,这种“高投入、低产出”的调研报告引发了市场对“AI泡沫”的担忧。

所以“技术不代表价值”,AI的真正落地与企业文化、组织架构等每一个环节都息息相关,比如执行力如何?员工会不会担心被替代?这些问题不解决的话,技术就仅仅是技术,无法与价值相连。

四、AI时代的金融:从“+AI”到“AI+”

金融行业作为数据密集型领域,与AI的融合具备天然优势;但受到强监管与传统架构的制约,并未展现出超越其他行业的推进速度。

AI时代的金融,目前情况是“金融+AI”,即现有业务加AI优化,比如智能客服替代人工、AI辅助信贷审批等。其本质是流程和效率的提升,并未改变金融业务的核心逻辑。

而未来则是“AI+金融”,借助AI创造新的业务模式。例如用AI服务于传统投行不愿触及的中小企业市场,挖掘中小企业融资需求;通过AI完成合规审查、项目匹配、资金对接等环节等,这些才是金融行业AI应用所追求的方向。

那么如何实现从从“+AI”到“AI+”的根本跨越?要弄懂三个问题:

第一,AI与互联网的本质区别。

AI与互联网虽然都围绕“信息”展开,但本质不同。互联网实现了信息的数字化与连接,但决策与执行仍依赖人类。而AI则能基于数据自主决策并执行任务,形成“智能体”(Agent)。

这意味着,即便是互联网原生企业,也必须在AI时代重新定位自己,否则将迅速沦为“传统企业”。

第二,AI时代的“生产关系”与“生产力”。

生产关系主要是劳动力,今天的劳动力变成了三块——国务院最近的“人工智能+”行动意见明确地提了三类人:自然人、数字人、高智能机器人。自然人是指我们传统人类员工;数字人是指具备智能的AI代理;而高智能机器人则是具备一定自主能力的物理设备。

每家金融机构都会有越来越多的“数字员工”“入职”和“上岗”,成为人类员工的同事,与人类员的协作和融合是决定未来企业生产力的关键。

劳动力的变化会带来生产关系的变化。这三类“劳动力”共同协作,将带来组织架构与管理模式的根本性变革。例如,数字员工应由HR管理还是IT部门负责?如何界定其权责与法律责任?我们如何去跟数字人打交道?这些都是亟待回答的问题。

第三,从“AI原生组织”到“超级智体”。

“AI原生组织”具备三个特征:人智共创,带来业务流程重塑和组织形态的扁平高效;可以很好运用并驾驭AI技术和工具,使个体生产力大幅提升的“超级员工”;拥有人机共生的文化,“硅基员工”与“碳基员工”协作带来的包括工作语言、工作习惯等方面的变化。

而“超级智体”则是企业最终进化的方向,它由三部分组成:人人智体化,人也要进化;机器智人化,即数字员工;组织共智化,向大模型迭代。而企业走向超级智体一般会经历三个阶段:探索与试点,规模化落地,最终真正成为超级智体。

人工智能时代,“科技”与“产业”的界限正在消融,获胜的品牌不一定是市场规模最大的,而是那些赢得信任、快速行动并精确利用其专有数据的品牌。

上述观点来自中欧金融MBA(FMBA)课程部组织的活动。中欧金融MBA (FMBA)课程是中欧第一个专业方向的在职MBA 课程,以“金融深度x管理广度x科技睿度”为特色,为金融从业者,及其他行业的管理者提供金融赋能的学习体系,旨在培养既懂金融本质,又具备管理智慧,更能拥抱科技变革的复合型领导人才。

中欧FMBA课程下设科技和领导力两大专业方向,双轮驱动,强调科技作为金融和管理的核心驱动力。中欧FMBA汇聚了中国产业与金融界的中坚力量,学生平均年龄为34岁,FMBA在校生身处产业和金融各个子领域,平均拥有近10年工作经验和5年管理经验。作为亚洲第一商学院位于上海的在职MBA项目,欢迎来自各行业的人才加入!

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南