横向解读硅谷、德国与中国——在华管理者如何赢得高科技竞赛?

理查德·卡尼

Richard Carney

战略学助理教授

中欧国际工商学院

中欧国际工商学院教授理查德·卡尼来自加拿大,曾在四大洲的八个国家居住和生活。他是《权威资本主义》一书的作者。此书荣获了多个奖项,其中包括日本大平正芳奖,卡尼教授也因而成为自1985年该奖设立以来首位获奖的商学院学者。

点击图片,观看线上分享精彩回放。

中欧国际工商学院每年都会向数百家在华企业的高管展开问卷调查,了解企业内部面临哪些最大的挑战。在过去六年中,每一年的调查结果均显示,“人才招聘与留用”以及“创新能力”是企业面临的两大内部挑战;而这两大挑战之间又紧密关联,因为最难觅得的人才往往与创新相关。

那么,中国的企业如何破解这一难题?首选解决方案就是放眼海外,将具有合适创新能力的公司收入囊中。但真正赢得高科技竞赛并保持成功创新的势头,还必须充分了解创新的类型,搞清什么是自己想要的,什么与自身所处的环境最为契合。

这里所谈到的创新类型是指“渐进型创新”和“颠覆型创新”。当新产品或服务的问世使得原有产品或服务被淘汰时,我们称之为“激进型创新”或“颠覆型创新”。当我们聊到“颠覆型创新“,智能手机是现代社会中最具代表性的一个范例,但从马车到汽车的变迁或许能更好地说明什么是真正的“颠覆型创新“。与此相对的是“渐进型创新”,即,首个具有颠覆意义、“改变游戏规则”的产品或服务问世后,对其后续型号进行的小幅改良。

在全球经济体中,有一些更擅长鼓励并持续推动“颠覆型创新”的国家,比如美国。当然也有一些更精于“渐进型创新”,比如德国。关键的问题是,“为什么?”这些经济体何以能够各自推动不同的创新类型并不断给予有力的支持?我们要对两者都知其所以然,才能撷取精华并应用于中国市场。

渐进型创新 vs 颠覆型创新 ——市场制度是关键

我们不妨思考这样一个问题:创业型企业如何将创新构想引入市场?毫无疑问,企业的战略取决于其所处经济体的市场制度。我们先来简单了解一下德国(协调型市场经济的典范)和美国(自由市场经济的典范)在市场制度上存在哪些固有的差异。

需进行比较的五项关键市场制度是:

1 企业所有权

2 雇佣关系

3 财务体系

4 教育与培训

5 企业间关系

从本文目的出发,我们将着重讨论前两项:企业所有权与雇佣关系。

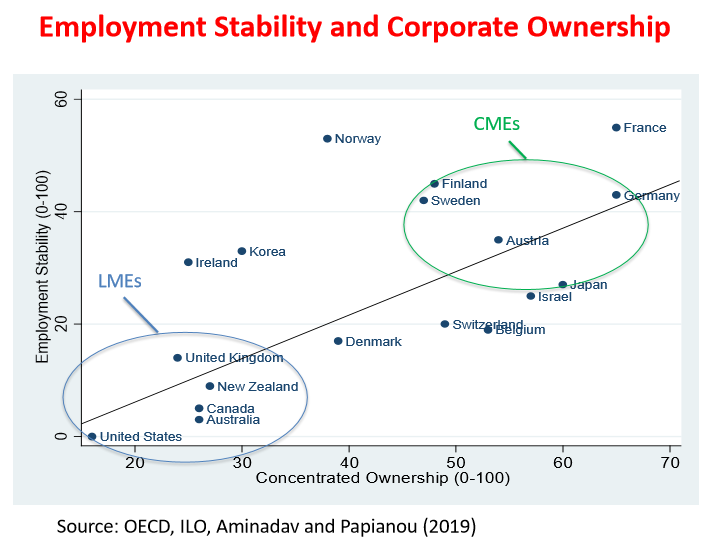

在德国和类似的欧盟经济体中,企业所有权主要掌握在强大的家族企业、政府以及其他大型组织(如银行、工会)手中。所有权的集中化意味着企业所有者会密切监督 CEO的工作。他们会要求CEO更关注未来的长期发展,因为他们往往想要打造长青基业。

在美国,大型企业所有权的分散化程度高得多;持股的小股东数以百计乃至千计。管理者必须通过每季度更新企业的业绩报告,以表明自己没有辜负股东的期望。他们关注的焦点更多地集中在短期结果上。于是,管理者拥有更多的决策权,同时也不会受到那么密切的监督。当然,在享有更大自主权的同时,他们也要定期面临更多的短期问责。

在雇佣关系方面,德国的工会势力十分强大,员工有和管理层谈判的能力,对裁员和工作条件拥有话语权。工资通过谈判确定,且同行业中的工资水平基本保持一致,通常不会出现“挖人”的现象。因此,德国普通员工的雇佣关系很稳定,长期雇佣属于普遍现象。

相比之下,美国的工会势力较弱,工资由市场决定,员工对工作条件几乎无从置喙。这也导致美国的雇佣关系较不稳定,短期雇佣更为普遍。国际劳工组织(ILO)及经合组织(OECD)公布的最新数据显示,德国雇员的工会参加率为26%,美国为10%;德国雇员在一个企业中的任职年限平均为11年,而美国只有4年。

此处的关键点在于,在德国,无论是企业所有权还是雇佣关系,追求的都是长期性,强调资本、劳动力和企业之间的长期协调与合作。而在美国,关注的焦点以及三方之间的关系更多地呈现出短期性:招聘和解雇员工都容易得多;数量众多的股东往往没有什么共同的长远目标,只关注于季度收益。

再回到创新的话题,也正是在这些差异的影响下,德国才更侧重于渐进型创新,而美国(以硅谷为代表)则更侧重于颠覆型创新。德国员工的工作安全感强,愿意投入于高度专业化的培训和技能发展,被其他企业“挖走”的可能性也小得多。德国的企业所有者更加着眼于长期,关注未来的发展。与此相对照,美国企业很容易就能觅得并吸引到符合他们技能要求的员工,也很容易为他们的构想找到风险投资。在分散化的所有权结构下,美国企业的股东只在乎由股价上涨所带来的快速收益。

上述两种经济体的特征在它们各自最知名的企业身上展现得淋漓尽致。在德国等协调型市场经济国家,声望最盛的是以质量取胜的老牌企业,比如奔驰、博世和西门子;而在美国等自由市场经济国家,最负盛名的是以创新技术和创意构想见长的企业,比如优步、SpaceX和谷歌。

中国市场的创新发展现状

诚然,我们必须非常注意一点,对中国经济而言,我们不能一概而论,因为它并不是所谓的“大一统”经济。不过,关于中国的市场制度更鼓励何种创新类型的问题,我们还是可以得出若干可信的结论。纵观这个庞大而多元的经济体,我们发现,在一般情况下,企业的所有权高度集中,雇佣关系也很稳定。所以在创新方面,若以德国和美国的情况作为参照,则中国与德国要相像得多。严格来讲,就激励渐进型创新而言,中国的表现比德国还“德国”!

要考量中国当前的创新状况,一个有效的指标就是看其近年来的创新发展速度。2015至2016年,在欧洲专利局统计的专利申请数量50强中,中国位列第六。2019年,中国在欧洲专利局的专利申请数量较上年增长了近30%,跃居排行榜第四位。作为一个各项市场制度尚未完全成熟的新兴经济体,中国在专利申请方面的表现可谓极其出色。

揭秘德国的创新密码

如果说中国在为渐进型创新提供合适的土壤方面,表现得比德国还“德国”,那么中国的企业要如何才能像德国企业一样,在创新上取得成功呢 ?要学习德国人的创新方式,首先必须了解德国的创新生态系统实际是如何运作的。在德国的创新模式中,有一个至关重要的 “公开的秘密”——弗劳恩霍夫应用研究促进协会。

创业者要将自己的构想引入市场,首先需要说服投资者相信构想的可行性和市场潜力。这个过程叫做弥合投资者与创业者之间的鸿沟,或者跨越“现金死亡谷”! 在德国,因为有弗劳恩霍夫协会的存在,许多企业得以迅速高效地弥合这一鸿沟。弗劳恩霍夫协会是欧洲最大的应用研究协会,下设74个研究所和研究机构,共有员工近3万人,年度预算超过28亿欧元。企业首先会对一项构想或创新开展基础性或战略性的研究,然后再请弗劳恩霍夫协会参与进来。弗劳恩霍夫协会不仅能为企业提供强大的技术和资源支持,还能凭借卓著的声望说服银行,为创新的发展和商业扩张提供资金支持。

德国经济的渐进型创新模式基于不同实体间的合作与协调,而弗劳恩霍夫协会就是该模式的核心所在。它不仅起到了示范作用,而且还进一步放大了这一模式的效益。

解读美国的创新融资环境

美国的创新融资环境与德国截然不同。创新项目的早期阶段融资主要来自美国政府、企业或天使投资人。一直以来,美国政府部门都是重大全球创新项目的深度参与者;美国国防部为最初的智能手机开发项目提供了资金支持,更有甚者,美国国防部高级研究计划局(DARPA)本身就是互联网的发源地。

在美国,创新一经形成,就需要有风险投资来助其起飞。美国之所以偏重快节奏的颠覆型创新,一个关键因素就是可以从风险资本市场而非银行获得融资,毕竟前者的流动性要高得多。和德国一样,美国的市场制度直接决定了它在两种创新类型中会更鼓励其中的一种。

“鱼”与“熊掌”可否兼得?

从德国和美国的表现来看,他们各自侧重于一种创新类型——德国精于渐进型创新,美国擅长颠覆型创新。好消息是,这两种创新生态系统可以相辅相成。全球汽车产业在电动汽车和自动驾驶领域的创新便是一例明证:大量颠覆型创新在美国诞生,而渐进型创新和改良则在德国进一步持续展开。类似的例子可谓不胜枚举。当企业真正了解和领会了两种创新生态系统的价值,就能将二者有效结合。

尽管中国的创新生态系统对渐进型创新(比对颠覆型创新)表现出更强的激励性,管理者还是可以通过并购来兼得“鱼”与“熊掌”,在两种创新类型上都取得成功。只要全面深入地了解了收购对象所处的创新生态系统,并做到以下两点,就能增强创新战略的竞争优势:

01 更好地分析一项与创新相关的收购能否增加企业的价值,以及如何进行合并才能确保在企业中成功展开协作。

02 了解企业所处的市场制度和创新生态系统,从而明确应该寻求何种创新类型,才能获得市场制度的激励,而不是与之背道而驰。

上述考虑对于任何在华企业(无论是中资还是外资)的管理者而言都具有十分关键的意义。随着全球创新的总体步伐不断加快,中国的市场制度迅速走向成熟,制定务实高效的创新战略正变得越来越至关重要。

扫描二维码,关注中欧Global EMBA更多内容。