朱天:中国经济40年奇迹增长的终极动力

▌由40年前世界上人均收入最低的国家之一,变成了如今的中上等收入国家,中国高速增长的奇迹背后到底有着怎样的动力?

比较流行的解释包括改革开放、人口红利、强势政府等等,但这些都不能解释为什么中国是世界上增长最快的国家,快过一些市场化程度更高、政府效率也不更低、同样拥有人口红利的发展中国家。实际上,中国经济增长奇迹的终极原因,不在于外部环境,不在于内部政策,在于勤俭节约的中国人民。

近日,中欧国际工商学院经济学教授、中欧EMBA课程主任朱天教授在中欧创投营第四期开学模块上围绕“中国经济增长的动力”主题展开深度分享。

在回答“中国经济增长的动力究竟是什么”之前,务必要区分开来两个概念:经济增长和经济波动。

经济增长,一般指的是一个国家或地区的生产能力和产出水平的持续提高。这是一个中长期概念,从生产供给角度来讲的。

经济波动,是指GDP增长率围绕长期增长趋势的变化。这是短期的视角,从需求角度来讲的,因为短期内供给是固定的,生产多少跟需求就有关系。

做了区分以后,会发现,影响长期经济增长和影响短期经济波动的因素很不一样的,分析的理论模型也不一样。

影响经济增长的“三驾马车”从供给端出发,一般用索洛模型分析,分别是:投资、教育和技术进步。

影响经济波动的“三个因素”从需求端出发,一般用凯恩斯理论分析,分别是:消费、投资和出口。

经济增长是个“生产-供给”问题,而不是需求问题。大到整个国家经济,小到一家企业,长期发展在于供给,而不是需求。

一个好的公司是能够创造需求的公司。长期来看,任何一个企业,不管身处哪个行业,如果产品质量比别人更好,效率比别人更高,成本比别人更低,自然不用担心需求。

国家的增长最终取决于所有企业的增长,因此国家的增长和企业增长的逻辑一定是一致的,长期看供给,短期看需求。

理清基本概念后,我们就从供给端的投资、教育和技术进步三块来解析中国经济长期增长的直接动力。

01 / 投资方面:高储蓄,低消费,高投资的中国人

1. 高储蓄是儒家文化的一个特征,投资占比高是中国一大优势。

投资多,经济就增长,那岂不是全世界都会了?实际上,大多数发展中国家学不来中国,因为中国的投资占比高背后有一个独特的比较优势:储蓄率高。

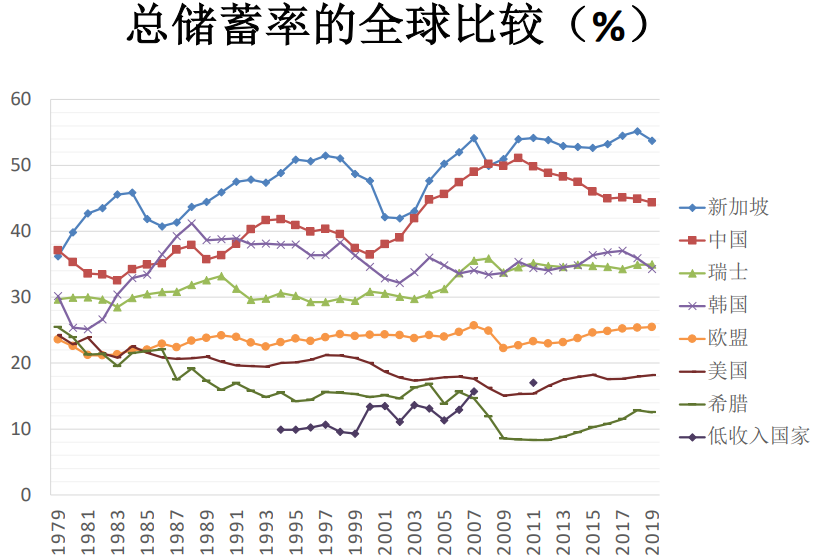

图:来源于教授PPT截图

投资资金的最终来源是储蓄,中国四十年平均41.4%的高储蓄率实现了39.2%的全球最高投资水平。 “高投资+高储蓄”的中国模式,多数发展中国家显然是学习不来的。

很多经济学家不相信文化有高储蓄率有关系,他们认为,中国人的高储蓄是因为中国人的安全感不高、不确定性大、房价高、医疗贵等原因,导致大家不敢花钱。假设这一理论成立的话,那低收入国家的储蓄率应该更高,但事实上低收入国家的储蓄率都是偏低的,因为这些国家的人民普遍穷,钱花完都不够,更别谈储蓄了。

图:来源于教授PPT截图

不同国家之间长期的储蓄率差异,不是一个简单的制度、政策造成的,而是一个文化现象,用文化视角还可以解释,为什么新加坡的储蓄率是全球最高的。

中国的储蓄率在所有发展中国家中居首,所以中国可以有很高的投资率,不会出现其他发展中国家经常出现的债务危机问题。

2. 消费是经济增长的结果,而不是原因

谈一下消费本身与经济增长的关系。

“消费拉动经济增长”的说法从长期增长的角度看,当然是不成立的。如果消费就能拉动经济增长的话,消费率高的希腊、津巴布韦等国家经济增长应该很快。一个国家把钱都花掉,它的经济就能增长了?那经济发展也太容易了,不用做牺牲,只要花钱就行了,这显然是无稽之谈。

经济不景气时,刺激消费是有用的,但长期的经济增长不是靠消费拉动的,而是靠资本积累,靠技术进步推动。

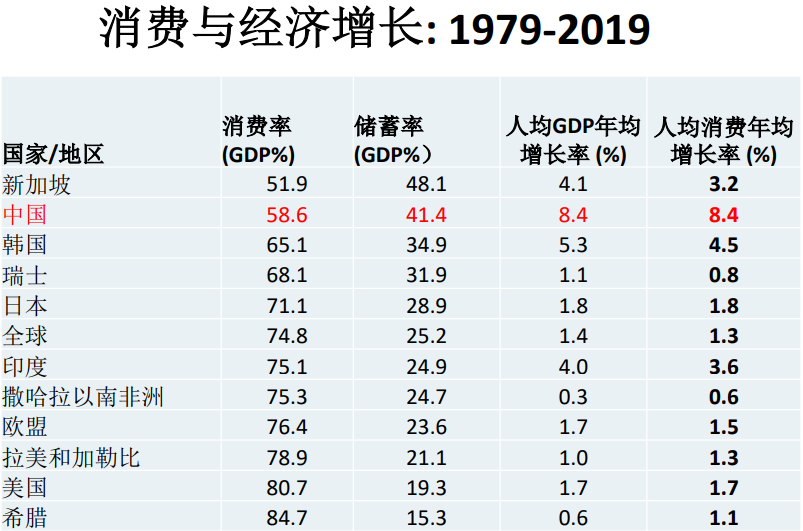

图:来源于教授PPT截图

一方面,中国的消费率是偏低的,另一方面,中国人均消费增长率是全球第一,这两者并不矛盾。

GDP就像一张饼,因为中国人勤俭节约,一张饼摊出来后,只舍得吃一半,剩半张饼留到明年。明年的饼摊大了一点,继续只吃一半,剩半张。始终只吃半张饼,但这是越来越大的半张饼。

这“吃掉的半张饼”叫消费,其增长是一张饼越来越大的结果,一定是先有更大的一张饼,才有那增长的半张饼。消费的增长是经济增长的结果,而不是原因,经济增长了,收入增长,消费自然就会跟着增长。

这也解释了为什么中国的基础建设比同等收入国家做得好。基础建设就是投资的一种,中国地方政府靠土地抵押,借钱搞开发建设。在很多其他发展中国家,土地拿去抵押了也不见得值钱,但在中国可以,因为一旦拿到钱后,把这块地开发好,建好路,企业就会来,开发商就会来,后续的投资就会跟上,土地就相应地值钱了。

可以说,中国各级政府是非常幸运的,因为领导的是中国人民,中国人民的特点是爱储蓄、爱存钱,让更高的投资率成为可能。

02 / 教育:基础教育质量是预测发展中国家经济增长最好的指标

中国人重不重视教育的?答案是显而易见的,非常重视。但我们先来看三个数据:

中国政府教育支出占整个政府支出的比重是14.5%,这在全世界属于中游水平。

另外一个指标是,政府教育支出占GDP的比重是4%,在全球也是平均水平。

第三个是中国人均受教育年限8.1年,也不是特别突出。

中国人所谓的“教育水平高、重视教育”,至少无法在公共教育中反映出来,换句话说,在中国,重视教育的主要还不是政府,而是家长。

关于教育对经济增长到底有没有推动作用,是有不同的研究结论的。

二十多年前,有经济学家研究发现,第三世界国家的教育水平有了显著增长,但是经济增长速度并没有加快,只有东亚一些国家和地区是例外。也就是说,在大多数国家,教育并没有带来经济增长。这项研究当时引起了很大的轰动。

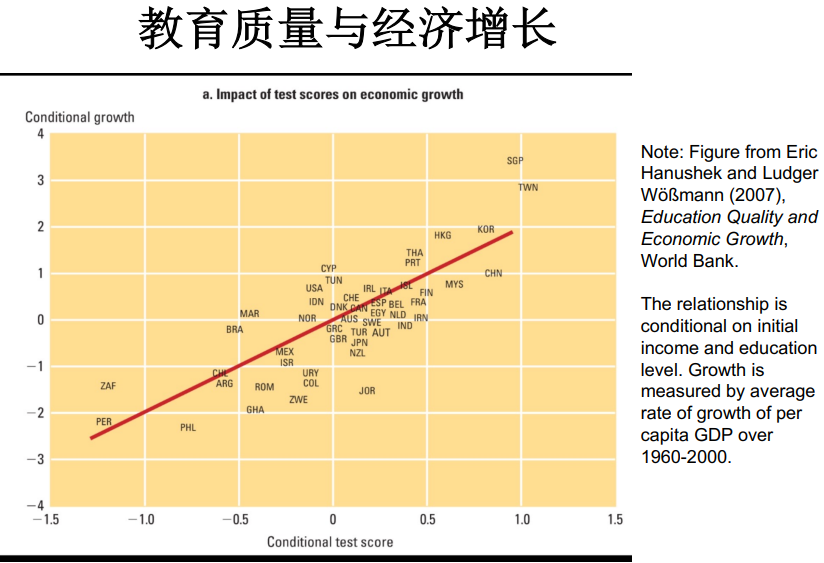

之后,有经济学家提出反驳,不是说教育不重要,因为不仅要看教育的数量指标,还要看质量指标。斯坦福大学的学者找了一个教育质量指标,叫“认知技能指数”,主要看识字、阅读理解、算术等基础教育内容,用可比的考试成绩来衡量教育质量。他们发现,基础教育质量,是预测一个国家未来经济增长的最好的指标。

图:来源于教授PPT截图

我个人比较认同这一观点,基础教育质量比任何后期的教育可能更加重要,在工作中用到的语文、数学都大概是中小学水平就够了,一旦有了基础认知技能,在之后的工作中可以有方向地深度学习。从经合组织的PISA考试成绩来看,中国学生的成绩是全球领先的,反映出中国基础教育质量很高,这是中国经济高速增长的一个重要原因。

03 / 技术进步:看创新能力增长速度而不仅是创新水平

从创新水平来看,中国与最发达国家相比还有较大的差距,但这并不一定是一个坏消息,也说明了我们技术进步的潜力还很大。

评价一个发展中国家的创新足否,更重要的是要看其创新能力的增长速度,这是一个长期视角。

从这个角度来看,中国是过去三十年里世界上创新能力增长最快的国家。与所有其他发展中国家,包括与曾经收入更高的发展中国家相比,中国的创新能力已经遥遥领先。

1986年到2020年发明专利申请的国际比较数据显示,中国在过去三十几年里爆发性增长,数量上已经远远是全球第一,质量还有差距,但也在提高。

2000年到2018年的国际学术期刊论文发表情况显示,中国论文发表数量也是呈指数级增长,现在也是全球第一,质量与欧美有差距,但也同样在上升。

1996年到2018年的研发支出占GDP比重的全球对比显示,中国同样上升很快,达到欧洲发达水平,遥遥领先于其他发展中国家。

三组对比数据显示,虽然中国的创新水平还与发达国家有差距,但是中国有超快的增长速度,以长期视角来看,中国在科技进步方面的潜力很大。

04 / 结论:中国经济发展的比较优势在于勤俭节约、重视教育的儒家文化

总结一下,中国高速增长的差异化因素究竟是什么?

从长期经济增长的“三驾马车”来看,中国高储蓄、高投资,基础教育质量在所有发展中国家里是最好的。这两点是儒家文化特征,使得中国以及所有受儒家文化影响的东亚国家和地区,比其他发展中国家在物质资本积累和人力资本积累速度上更快,学习西方技术的能力也比其他国家强,从而造就了东亚地区成功追赶西方国家的奇迹。中国现在之所以不是发达国家,其实是一个不正常的现象,因为中国在很多与经济发展水平相关的指标上都很像一个发达国家,只是在人均收入上不像。

当然,储蓄和重视教育的文化并不是中国或者儒家文化所独有(犹太教、基督教新教也有相似的文化),也不是有了这个文化经济就一定会高速增长。如果没有改革开放,再好的文化也没有用。

在这里需要强调,我们只是儒家文化在市场经济的条件下有利于经济发展,并不是说这个文化多优越。我们虽然经济增长不错,但幸福程度并不高。 经济发展最终是要人民幸福的,但根据2020年世界幸福报告,中国人算不上幸福,排名94位,相对靠后。不只是中国,新加坡人均7万多美元的收入,幸福指数却不如墨西哥人,跟巴西人差不多。韩国、日本排在60多位了,不如牙买加、菲律宾等幸福。

图:来源于教授PPT截图

为什么幸福指数不高?储蓄大概不带来幸福感,消费才幸福,做作业不会幸福,玩游戏、踢球才幸福,储蓄和教育的文化就是一个吃苦和刻苦的文化,不是一个幸福的文化,是一个很卷的文化。所以,我们不去讲这个文化到底好不好,只是说这个文化对经济增长非常有利。

最后一段总结来结束我的分享,中国经济的比较优势在于中国人勤俭节约、重视教育的儒家文化,而不是别的什么。中国与最发达国家之间还有较大的赶超空间,所以是可以也应该增长更快的。只要坚持市场化、法治化、全球化的改革开放道路,中国的明天应该会更好!

※ 本文根据中欧创投营四期开学模块朱天教授授课内容整理而成。