买书如山倒,读书如抽丝,怎么治?丨“世界读书日”特别策划

信息爆炸的时代,

如何看待“碎片化阅读”和“深度阅读”?

同样的生活节奏,

为啥有的人能有那么多时间来看书?

不缺书单,只缺方法论?

不缺方法论,只缺知行合一?

一年一度的世界读书日,

我们特别邀请到三位FMBA“读书人”,

聊聊他们与书的故事。

王进,FMBA2017级

复地产业发展集团

品牌总监

“欧洲作家斯蒂芬·茨威格在其经典巨著《人类群星闪耀时》的第一篇写道:到不朽的事业中去寻求庇护。我觉得,读书也是如此,它如同慈母一样,允许所有人在它的怀抱中寻求庇护。那些想要求学成长的,想要升职加薪的,想要穿越周期的,想要宁静生活的,都来读书吧,来这里寻求你的庇护。”

为什么要读书?

让自己这一颗水滴融入人类的大海

读书对有的人来说是工作,对有的人来说是达到目标的途径,对有的人来说是放松的手段,对于我来说,它是延展生活广度和提升生命密度的一个方式,而且是经济易行和低成本的方式。

我们延展自己有形的生活,很容易,比如吃个好的馆子,去个好玩的地方,购买一个限量款包包等等。但我们延展自己的精神状态,其实并不容易。即使对于孔子来说,从十有五而志于学,到“不惑”,就花了25年;到“知天命”,又花了10年;到最后的“从心所欲”,居然又花了20年。圣人尚且如此,普通人恐怕“百岁人生”都不够。

所以,我们需要借助别人的目光,别人的思考,别人的生活体验,去融入到更广泛的人类精神生活中去。去体验美,体验丑,体验生离死别,体验纵情欢乐,体验背叛和利刺扎心的痛楚,也体验巨大的狂喜和毫无缘由的泪流满面。

这些事情可能一辈子不会亲临到你头上几桩,但绝对会让你的生活拥有更广泛的色彩和更浓烈的能量,这就是读书的另一种意义:让自己这一颗水滴融入人类的大海。

缺乏读书热情怎么办?

那就去刻苦锤炼手艺活儿

读书的习惯来自两个渠道。一是天生的,有人生来对文字和阅读有兴趣。另一个,恐怕也是大多数人的路径,那就是后天的培养,类似健身习惯的养成。

如果不是天生,那我们就老老实实把读书的习惯,当成一个手艺活儿,去刻苦锤炼和培养。当然这种锤炼,也不是乱锤一气。最简单的,培养阅读习惯,要从兴趣入手,更容易坚持。

以培养孩子的阅读习惯为例,兴趣并不是出生时就写在脸上的,而需要反复摸索,拿出多个方向去试探他/她:喜欢神秘花园图案吗?喜欢法布尔的昆虫吗?或者童话?或者建筑?市场上的图书门类那么多,都可以试试,找到喜欢的门类,并以此为起点。

这里有一个最忌讳的地方,就是以自己的认知为孩子的认知,以自己的兴趣为孩子的兴趣,觉得专家说的好,或者跟随“别人家孩子”的方向。殊不知,你的蜜糖,对孩子也许是苦瓜。

读书有好的方法或者路径么?

万法归一,无招胜有招

人类总喜欢摸索规律性或者科学方法,在读书这件事上,也有畅销全球、粉丝上亿,专门研究阅读方法论的书。但我的“独门秘籍”,还是如杨过的玄铁重剑,任你万招袭来,我只一刀砍去:那就是一个字一个字地看下去。

如果觉得对自己有价值,就看得慢一些;如果觉得价值不大,就跳读,速读,甚至读了开头就扔掉。特别强调一点:不要盲从,要自信。别人说好的书,自己看了没意思,就可以弃之如敝履,哪怕是获得诺贝尔文学奖的书。

没有更好的书,只有更适合自己的书。有的人,一年只读一本书,却由之洞穿了新的世界;有的人,一年读了一百本书,但恐怕除了一些套路、框架、金句、关键词之外,其他一无所获。所以,阅读量也只是一个方面,读的虽然是书,但起作用的,还是自己的思考、价值判断和生命体验。

缺乏读书的时间怎么办?

是时候用读书检验你生活的成色了

我觉得对大多数人来说,因为太忙而没时间看书,这只是一种错觉。越是忙碌,越要善于找到整块的或者碎片化的时间来阅读。

对于我来说,就是找到生活的缝隙。这个缝隙,不是随机的,而是你安排好的。比如,把孩子培养出阅读习惯了,那你就能在他/她阅读的同时做到自己阅读。同样的道理,处理家务,安排工作,都涉及时间管理的问题。时间安排不好,不仅没有时间阅读,也没有时间交友,运动,以及做任何想做的事情。

因此,在这个意义上,读书是检验你时间管理和生活质量高低的一个重要试金石。读书并非你从容生活的原因,而恰恰相反,是生活各方面安排妥当之后的结果。那些看似通过大量阅读而真正体验到幸福的“人生赢家”,恐怕不仅仅是因为阅读,而是在生活各方面都配置均衡之后,从而到达了彼岸。

有人说,现在的时代大环境焦虑而浮躁,能静下心来读书的人很少。可转念一想,几百几千年前的老祖宗们,难道就有更好的读书环境吗?乱世之人,不如太平之犬;我们现在也许经历着人类最好的时代。所以,如果现在我们遭遇了读书障碍,恐怕生活中所有的一切,都在遭遇障碍,亚健康、中年危机、职业困惑,哪一样都不是读几本书能解决的。

读书不是一个万能利器,破执念,平常心,晴天种地搬砖,雨天闭门读书。我想,这才是读书的最后境界吧。

宋汝君,FMBA2019级

标普全球评级

大中华区业务团队董事

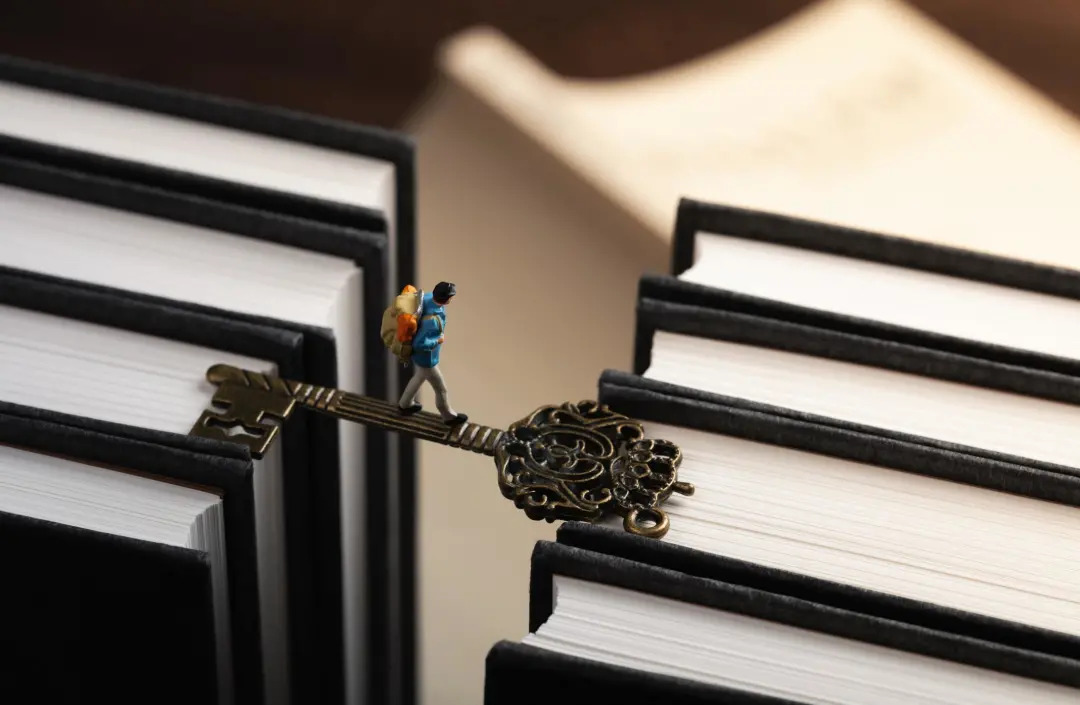

“阅读是了解这个世界、丰富自我的重要方式。在我的成长过程中,阅读教会了我很多东西,比如看《哈利波特》了解爱,看《1984》了解恐惧,看《局外人》理解荒谬,看《了不起的盖茨比》了解美国梦。终极来说,阅读也是寻求自我价值和自由的一个重要途径,是一种灵魂的旅行。”

不必追随排行榜,

也没有所谓的“必读书”

人的内驱动力肯定强于外驱动力,所以只有切身感受到阅读带来的乐趣才能使之成为一种习惯。

挖掘自身的阅读兴趣,从具体方法来说,第一,可以多去书店逛逛,而不只是在网上买书。因为网上买书一般定向性较强或者比较容易受到各类推荐书目的影响,买到的书未必是自己真正感兴趣的。而逛实体书店,可以更灵活地“东看西看”,“遇见”自己喜欢的内容和主题。

第二,与其在畅销榜里找推荐书,不如多读读经典。如果觉得经典佳作太多,不知从何入手,可以看看自己喜欢的作家推荐。很多知名作家都对自己喜欢的作品发表过见解或做过推荐,甚至有些推荐还能集结成册再成为经典,比如卡尔维诺的《为什么读经典》、菲利普罗斯的《行话》、乔治奥威尔的《英国式谋杀的衰落》……不但可以从这些作品中找到推荐书目,而且作家们对于这些经典作品的解读,本身就很有乐趣。

第三,不用过多关注书评。毛姆说得很对:“每个人对自己来说都是最可靠的评论家。不管学者们对一本书的评价如何,不管他们对某一本书如何众口一词地大加赞扬,只要你对它没有兴趣,那么你就完全不用去在意这本书。”

现代人的阅读量并不少,

需要警惕的是“刷视频”

相比较长辈们,我们现在面对的选择和“诱惑”确实很多,但我的观点却是:现在的人虽然读纸质书或整本书的时间少了,但很多人每天的阅读量其实并不少;有的人每天都会追一些有质量的公众号,或者在通勤路上阅读电子书,这些仍然是阅读,只不过是以不同的形式体现出来。

但我们也能看到,视频内容开始快速占领我们的生活,视频和阅读是完全不同的体验。阅读往往带有想象和思考的过程,而视频更多的是被灌输以及被效果震慑,从而降低了想象甚至思考的需要。

“碎片化阅读”和“深度阅读”是不冲突的,再短小的阅读若能带来启发和思考,哪怕只是一句话,那也是“深度”的。每天能认真阅读一些有质量的文字依旧是对阅读的坚持,但需要注意的是控制视频占领生活时间的比例。

“读懂”的那些书,

和“读不懂”的那些书

很多人读书会遇到“记不住”、“读不懂”等问题。

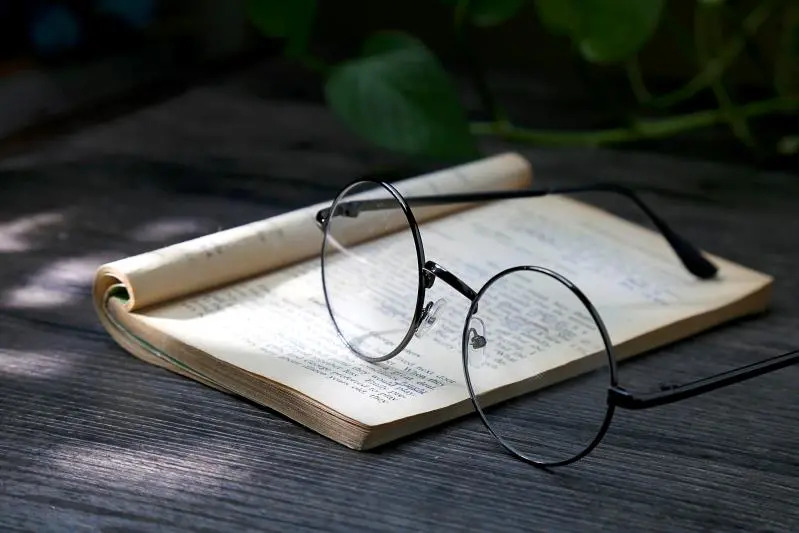

首先,我会比较认真地做读书笔记,尤其是做一些摘抄,过一阵子把近期的摘抄重读一下。对于比较有感触的书,会尽力在阅读后形成文字内容,比如写读后感等。反复记忆加上内化,确实是吸收和学习最好的方式之一。

对于一些阅读门槛较高的书,参加精读会是一个不错的选择。我之前参加过《资治通鉴》的精读会,受益匪浅,一方面是在古文理解上有专业人士作引导,更重要的是对当时的社会思潮和价值观念的学习与认知,这是自己阅读时比较难获取的背景知识,对加深理解有很重要的作用。

当然,除非是目标明确的看书学习,一般情况下我读书都是很“佛系”的状态,不会给自己设KPI或者立flag。有一些书,得读上好多年,才算读完;而要把一些书读懂,更是一件天长地久的事情。有一些书,你未必真正读懂它,但它会在你身上种下一些种子;有一些书,闯入我们生命的目的,并非只是为了让我们去读懂它们,并非只是为了让我们从中得到一些什么,而只是成为我们的一部分。

刘斯阳

FMBA2020级

“人的一生,大部分时间是孤独的,读书是我们最好的伴侣。杨绛先生说,人的问题往往在于读书不多而想的太多。何必害怕孤独,若视书为人,则字句铿锵清晰、文势磅礴卓然,知无不言、言无不尽,渊博而坦荡。故以书为友,何乐不为。”

读书之自然与个性

这两年各种读书会如雨后春笋,不少微信公众号也在贩卖知识焦虑,一时间引起读书的“风潮”。乍一看很棒,大家愿意放下手上的抖音和王者荣耀,转而捧起纸质书或kindle。但是,把读书当成一种“任务”,每天完成进度并打卡,这种方式未必恰当。

因为读书是一件自然而然的事,精神食粮与一日三餐没有两样,我们不会因为每天完成三餐而打卡,甚至晒在朋友圈“激励”自己。

读书还是一件兴趣使然且因人而异的事。相比外部,读者应更关注自身的兴趣所在和认知需求。每个人适合的食谱和食量各不相同,那么书单和读书进度亦不可能相同。

当然,读书的个性化并不意味着完全的自我消化,有时候也需要交流和相互借鉴,了解他人对同一本书的不同评价,这和科学研究一样,不宜闭门造车。所以对于我来说,在豆瓣上看书评,或者参与读书会和书友讨论,亦是一大乐事。

读书之质量与精度

摄入的食物不能消化并转化成营养,就失去了意义,读书同样如此,所以一忌垃圾食品,二忌贪多嚼不烂。

何为垃圾食品?书本无优劣之分,读小说未必不如读经典,但我们身处信息爆炸的年代,只有拨开耳边的噪音才能听到真正经过理性思考而发出的声音。而且,即便是同一本书也是常读常新,不同的人生阶段拥有不同的阅历和知识结构,对事物的看法也在改变。一本好书在不同阶段读五遍,比草草读五本书有意义得多。

何为贪多嚼不烂?如果带着完成任务的心态去看书,就是本末倒置。所谓“学而不思则罔”,正是这个道理。读者可以先通过自己的专业和兴趣搭建知识体系,在拥有框架之后再填充细节,选择相对感兴趣的细分领域深入阅读研究。看书不求快,而求沉浸式的阅读氛围,读书的过程正是读者与作者的灵魂碰撞。

读书之输入与输出

读书是一种输入,与之相对应,阅读量大的人往往也会通过各种方式输出——读书会分享,写书评,开公众号,甚至写书出版,这些是有形的输出方式;另一种输出方式则是无形的,是一种经历阅读与思考后形成的谈吐气质,即所谓的“腹有诗书气自华”。

输出的意义,一方面在于交流。《诗经》有句曰“嘤其鸣矣,求其友声”,无论是有形或无形的输出,都能吸引到志同道合的朋友。我自读书时喜爱诗词文赋,尤其深入研究两晋南北朝时期的文人和文学。去年开设了公众号后,将长久以来对一些钟爱的文人或章句的看法写入推文,得到不少书友的关注和讨论,非常欣喜于朋友们汇集的各种观点,也得到了继续创作的动力和灵感。

输出的意义,另一方面在于增进思考。输入再输出的过程,其实是将知识进行反刍,将抽象的思考具象化;也是逻辑梳理的过程,有些不经细想的观点在输出于纸面时则会发现其中的漏洞,并加以改进,反过来进一步提升输入内容的质量与效果。

读书之得术与得道

阅读的积累有指数效应,前期缓慢的进度会将短期主义者挡在门外,而当积累效果显现时会发现知识的触类旁通与厚积薄发。人性中多有器小易盈的弱点,这便是“术易得而道难得”的道理。

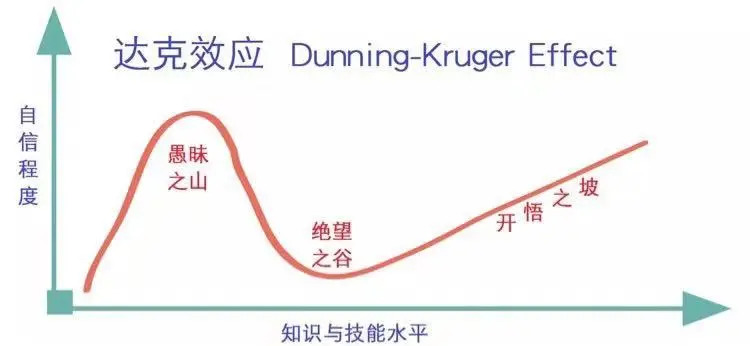

有一则关于认知偏差的心理学理论,叫“达克效应”,说的是人的开悟大抵要经历三个阶段——愚昧山峰、绝望谷底和开悟之坡。大部分人会倒在绝望谷底,或是终其一生停留在愚昧山峰之上,开悟者毕竟是少数。

这就是术与道的差异,站在愚昧山峰和缓步于开悟之坡上的人或多或少得到了术,但得道更多则是可遇不可求,也许与人生际遇有关,也许需要善思善悟。这也是为何有人读书后骄矜自负、越积累越妄议外物是非,有人却卑以自牧、越渊博越觉得自我之渺小。

朝闻道,夕死可矣。这是道的魅力。

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南