中东不是“土豪乐园”:中国企业出海逻辑与避坑指南 | F观点

东盟-中国-海合会峰会在吉隆坡落下帷幕,三大经济引擎的握手揭开了全球治理“亚洲方案”的新篇章。海湾国家正在经历从“石油依赖”到“多元发展”的自我革命,而中国则成为海湾国家转型路上不可替代的合作伙伴。

这场跨越山海的合作,既蕴含着主权基金联动等多维机遇,也面临着文化认知差异等现实挑战。中欧【F-Dialogue】活动特邀阿联酋阿布扎比第一银行中国首席执行官邹江磊先生,以及中欧国际工商学院金融学助理教授王任轩教授,围绕海湾国家能源转型话题进行多维视角的主题演讲与深度对话,解析中国与海湾国家合作的底层逻辑与未来预期。

阿联酋阿布扎比第一银行中国首席执行官邹江磊先生(左)与中欧国际工商学院金融学助理教授王任轩教授(右)

主题演讲:

邹江磊,

阿联酋阿布扎比第一银行中国首席执行官

(仅代表个人观点)

一.海湾国家的能源危机与战略转型

东盟-中国-海合会峰会是一个划时代的峰会,以前的世界秩序主要是二战之后由西方发达主导,而在接下来的十年甚至百年的时间,之前所谓的发展中国家或新兴市场国家将慢慢承担起共同与西方发达国家定义世界秩序与规则的重任,中国和中东之间的合作将成为其中非常重要的一角。

大家对中东的热情非常高涨,提到中东,可能首先想到的是石油、土豪、冲突、机会等关键词,但我希望我的分享能够让大家更加冷静、用更加专业的视角去看待中东,它到底是一个什么样的区域?我们去能得到什么?

这张图大致可以概括海湾国家转型的核心内容,过去海湾国家的财富来源是石油,并由欧美石油大公司参与其中并掌握控制权。海湾国家现在正在寻求积极改变经济对原油的依赖性,因为这一国家财富的来源是有限的。阿联酋已探明石油储量还可以开采约90年,沙特约60-70年。海湾国家正面临一个关乎百年国运的战略抉择:如何在石油枯竭前完成经济结构的根本转型。

阿联酋总统曾说:“当我们采出最后一滴原油时,我们应该兴奋,应该庆祝我们终于摆脱了对原油的单一依赖,而将变成可持续、多行业、工业化先进的国家。”这是他们的愿景,这句话也深刻揭示了海湾国家的战略远见。这种危机感促使海湾国家启动了堪称“自我革命”的能源转型战略,几乎所有海湾国家都宣布了雄心勃勃的可再生能源发展目标。

事实上,海湾国家发展可再生能源具有“先天优势”,他们每年每平方米超过2000千瓦时的全球最佳光照条件,为太阳能发电提供了理想环境。目前沙特光伏发电成本已降至每度1.6美分甚至更低的世界最低水平,这也得益于中国企业基于技术和产能的深度参与;然而真正的挑战在于储能技术与能源运输,如何将丰富的太阳能转化为可出口的能源商品。

二.中国与海湾国家:文明对话与战略互补

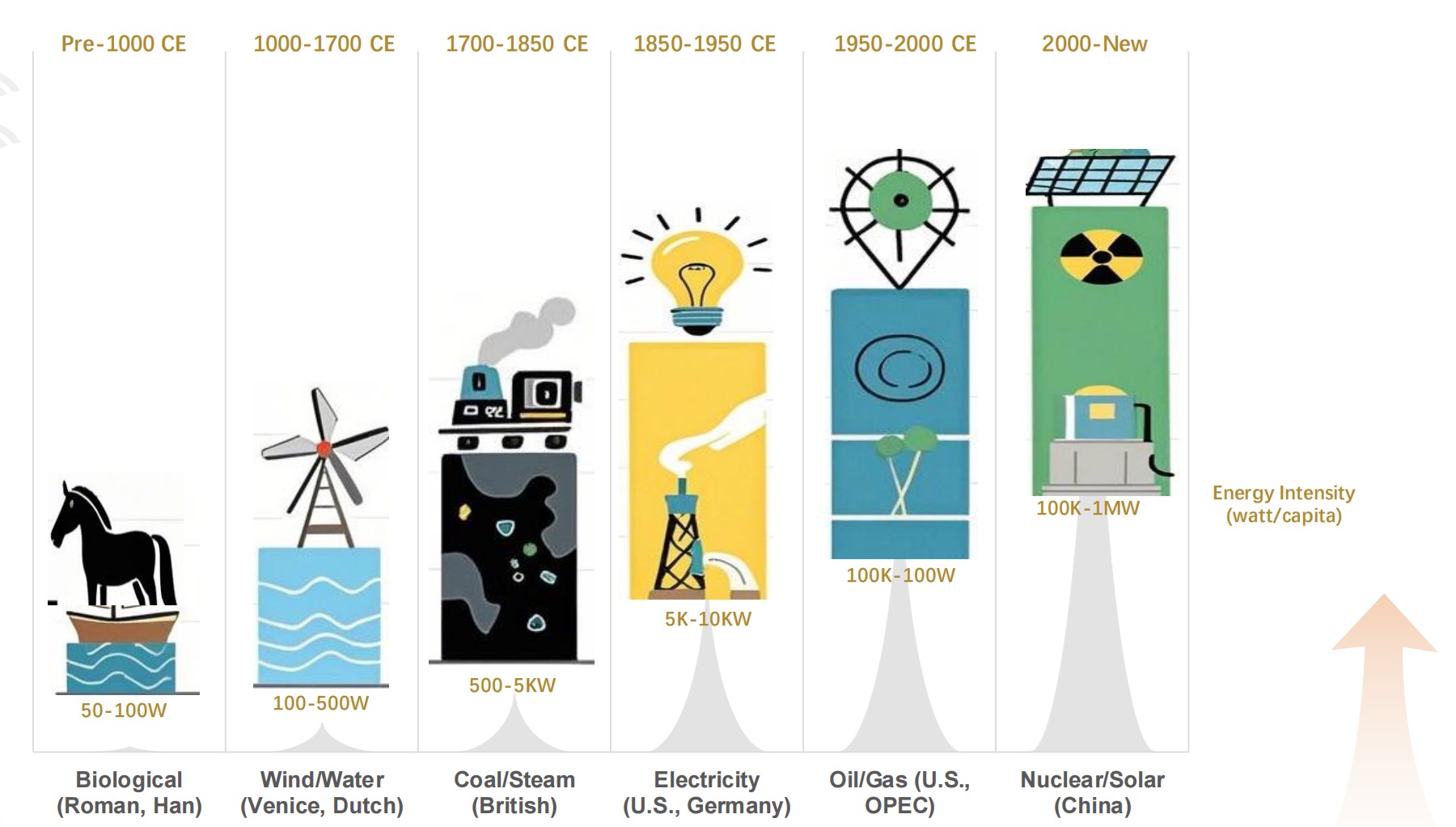

我们整个人类文明,政权的更迭、帝国的兴衰、国运的更替其实都跟能源相关,每一次能源革命都带来了几乎整个世界秩序的重构。最早用马力的时候罗马帝国、汉帝国占领先地位;文艺复兴前后期,海洋帝国驾驭了风能,变成了海上霸主;工业革命时,驾驭了煤炭和蒸汽的力量,大英及后面的美国成为霸主;之后是马希尔计划欧洲重建;最后是核能。

未来五十年到一百年,如果可再生能源变成主力能源,哪个经济体会占据最强优势?答案是中国。这一判断绝不掺杂任何国家沙文主义的情绪,而是从大历史观和科学发展的角度,我们可以得到这样的结论,并对中国引导整个海湾国家的转型拥有信心,因为中国与海湾国家的合作是建立在文明对话与战略互补的基础上。

从历史文化的角度来比较,中国与海湾国家的合作首先根植于中国传统文化与穆斯林文化的基础之上。唐朝和阿拔斯王朝都拥有广泛的贸易网络,水车和风车等能源支持了早期经济体系;由能源和资源需求驱动的丝绸之路和阿拔斯贸易路线则是早期文明合作的典范。

穆斯林文明在7-10世纪的“大翻译运动”中保存并发展了古希腊罗马文明,为文艺复兴奠定了基础;到了今天,在阿布扎比新建成的亚布拉罕中心博物馆中,清真寺、教堂和犹太会堂比邻而居,这种宗教宽容在当今世界实属罕见。中华文明则作为唯一未中断的古老文明,同样具有兼收并蓄的包容特质。这种文明的底色塑造了双方在治理模式上的深层共鸣。

在治理效能方面,中国与海湾国家也都展现出了强大的战略执行能力。阿联酋每五年制定一次国家发展规划的做法与中国很相似,这种政策的连续性保障了长期战略的稳步推进。大家发现中国和阿联酋有非常多相似的地方,也有非常多的契合点。

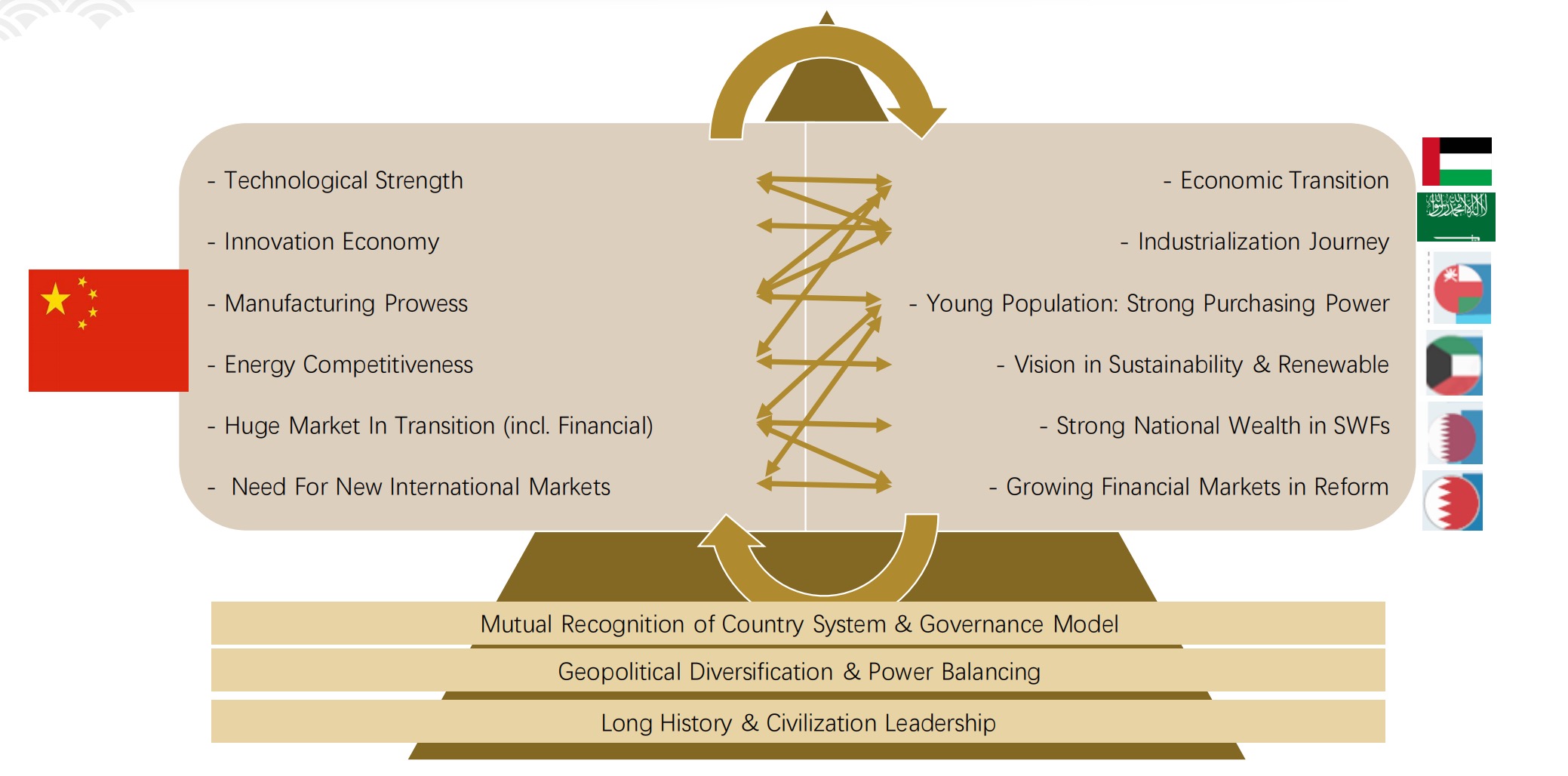

中国与海湾国家合作的关键在于战略互补性,包含供给和需求两端:

从供给角度看,中国拥有海湾国家转型所需的几乎全部要素:全球领先的光伏与储能技术、强大的基础设施建设能力、完整的工业制造体系,以及日益成熟的金融支持能力。特别是在能源转型关键领域,中国企业的优势更为明显——中东地区所有大型光伏项目几乎都有中资企业参与,从面板制造到电站建设,中国提供了一站式解决方案。

从需求匹配的角度看,海湾国家拥有中国所需的能源安全保证、主权财富资本和新兴市场入口。更重要的是,海湾国家年轻化的人口结构以及强大的消费能力,为中国企业提供了宝贵的市场拓展空间。2024年中国对中东新能源汽车出口增长率达50%,总量超40万辆,印证了这种市场潜力。

为什么强调互补是合作的底层逻辑,是为了提醒我们去中东的时候不要总想着找钱,而要想我能够带去什么东西?有没有带去他们所想要的?

三.主权财富基金的投资逻辑与合作方向

海湾国家的主权财富基金常被“神化”为取之不尽的资金池,但实际上它的运作具有严格的战略导向,与他们合作的难度其实是非常高的。

以阿联酋三大主权基金为例:ADIA规模约8000亿美元,60%配置于公开股票,20%于固定收益,风险偏好保守,近期虽然设立了中国私募部门但主要投资高流动性证券;Mubadala作为阿布扎比第一银行的股东,更关注成长性投资,在中国以直接投资为主,单笔投资规模通常不低于2亿美元,且要求对投资标的具有战略协同效应;ADQ相对较新但发展迅速,规模约2500亿美元,原为阿联酋基础设施资产控股公司,现积极寻求中国大型企业上市前的战略投资机会。

与这些基金合作,需要理解其核心诉求——不是简单的财务回报,而是对本国经济转型的战略价值。例如,当蔚来汽车获得中东投资时,不仅为中东带去了自己的产品,更意味着新能源汽车产业链的技术转移可能性。相比之下,许多中国地方政府和GP组团赴中东募资却无功而返,症结正在于未能提供这种战略协同。

以阿联酋为例,整个阿联酋由七个酋长国组成,它们是相对紧密的联邦制,有明确的战略和目标。大家可以关注如下这些行业,当你在这些行业能提供核心价值的时候,他们会非常有兴趣:

从中国企业在阿联酋的发展来看,主要集中在这四个板块:能源(传统油气与可再生能源)、基建(从工程承包向设计融资升级)、数字经济(比如美团等电商在中东的快速布局)以及高端制造业(新能源汽车、光伏等等)。每个板块都有成功的案例与失败的教训,这些经验值得后来者借鉴。

当我们在关注这些领域的时候,关键还是要“去神话”,理性关注。什么是理性关注呢?就是要看清楚它的底层逻辑,要知道他们要什么,我们能给什么,找到双方的价值,找到双方的战略契合度,这些宏观层面的信息确立了之后,再去细化自己的微观战略。

圆桌对话:

王任轩,

中欧国际工商学院金融学助理教授

邹江磊,

阿联酋阿布扎比第一银行中国首席执行官

Q1:企业出海中东,有哪些“避坑”要点?

首先是“祛魅”,明确合作诉求,出海前先理清自身的需求,以及能够给对方提供的价值,确保合作目标相契合,这样才能避免把时间浪费在没有实质性意义的参访接待活动或者会议上。

其次要警惕现在很多所谓的“皇室成员”、“当地代理人”,他们在当地可能只是普通人,切勿轻信。还是要通过正规渠道,通过官方机构建立合作,降低风险。

此外商业模式的本地化非常重要,比如美团在中东很成功,但是叮咚买菜的计划就暂定了,因为当地对生鲜的需求可能比较低,我们要根据市场的特点去调整商业模式。

Q2:地缘政治背景下,中东国家如何看待与中国、美国及欧洲的关系?

中东国家的智慧在于一个词“平衡”。海湾国家由于经济实力和地缘政治的中心核心地带,他们希望越来越多地承担国际角色,所以他们更专注于国家的转型发展,他们没有任何理由去跟任何一方作对,也没有任何理由去选边。

在宗教方面,阿联酋等逊尼派国家加快了世俗化和与世界兼收并蓄的步伐。沙特近年来也逐渐开放,比如女性获得开车权。这种包容和开放的态度使它们在国际交往中以发展为核心,不介入纷争,以包容和平衡的方式参与到国家秩序的重建中。

Q3:中国与海湾国家未来合作,有哪些发展趋势?

首先经济的融合度会更高,这是双方战略转型的需要。从贸易到投资再到金融市场之间的连接,层级会不断提升,比如沙特发行首只 ETF,接下来更多的ETF会出现。未来大家甚至会一起制定行业规则或监管标准,底层经济秩序的合作会越来越多。

此外人民币国际化,中东会是重要的方向。真正实现人民币国际化,是人民币在境外有真实、巨大的使用场景。目前人民币在中东双边贸易中占比不足5%,我们期望在未来十到二十年,人民币能占到15%到20%,这也是双方政府在积极推进的事情。

Q4:中东的商业环境,比如规范性和诚信度如何?

海湾国家不是一个经济体,它的诚信度、可信度是不一样的,但从商业环境和契约精神的角度来讲,整体的规范性和诚信度都是比较高的。海湾国家采用成熟的英美法体系,依赖法律契约,严格执行合同条款。

所以我们要关注和警惕部分项目的风险转嫁,比如中国基建企业曾经为了拿项目,低价中标,后面因为严格的工期限制及高温天气无法施工而损失惨重。 正因为他们的法律环境,你更需要用法律去保证你的合作和权益,而不要相信代理人的口头承诺。

Q5:与中东合作项目成功的核心因素是什么?

一方面要提供很高的附加值,他们有钱,也愿意花钱,只要能给到当地稀缺的价值,你就能赚到钱。华为、吉利、联想等企业都是成功的案例。

另一方面要考量当地市场的地理环境和文化的特殊性。比如我们制造业的成功基于廉价而勤奋的劳动力,但中东的劳动力以外来移民人口为主,雇佣当地人成本高而且文化不同,就要充分调研,调整运营模式。

文化差异虽然大,但也有很多的共通性。我们要做到两点:充分尊重和充分自信,这两点可以跨越很多的文化障碍。充分尊重是指从内心认可他们的文化,你是否真的发自内心尊重和认可他们,对方是可以感觉到的。当你不了解某个文化风俗的时候,你可以先观察,保持距离。充分自信是指你要知道我代表的是中国,我代表的是一个伟大的民族和文明,我是你重要的合作伙伴,我会以自信平等的方式跟你合作。

上述观点来自中欧金融MBA(FMBA)课程部组织的F-Dialogue活动。中欧金融MBA (FMBA)课程是中欧第一个专业方向的在职MBA 课程,以“金融深度x管理广度x科技睿度”为特色,为金融从业者,及其他行业的管理者提供金融赋能的学习体系,旨在培养既懂金融本质,又具备管理智慧,更能拥抱科技变革的复合型领导人才。

中欧FMBA课程下设科技和领导力两大专业方向,双轮驱动,强调科技作为金融和管理的核心驱动力。中欧FMBA汇聚了中国产业与金融界的中坚力量,学生平均年龄为34岁,FMBA在校生身处产业和金融各个子领域,平均拥有近10年工作经验和5年管理经验。作为亚洲第一商学院位于上海的在职MBA项目,欢迎来自各行业的人才加入!