切蛋糕的艺术——初创公司股权设计 【F说】

伴随着“大众创业、万众创新”的浪潮,曾经犹如蒙着一层面纱的“创业、风投、上市”等词汇也变得耳熟能详。越来越多的创业者发起创业项目,寻找志同道合的伙伴,随着公司发展及资金需要,不断融资并设置ESOP(Employee Stock Ownership Plans)公司员工持股计划等,股权设置对公司运营起到非常重要的作用。

创业往往不是一个人在战斗,而是一个集体在作战。公司在初始阶段,通常由一个小团队开始运营,例如腾讯有5位创始人,阿里巴巴有18位创始人;伴随着公司的发展,整个创业过程中,会涉及到很多利益的分配。而现实中,经常出现几位合伙人一同创业,到了收获的时候闹矛盾,同苦却不能同甘。而通过好的股权架构设计,也许能帮助大家同甘共苦,持续将公司运营好。

举个例子:

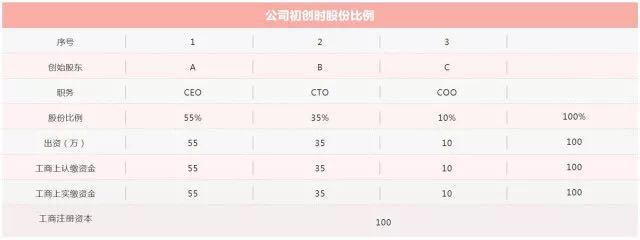

某互联网项目创业公司,共有3位创始合伙人,角色分别为CEO-A(55%股份),CTO-B(35%股份),COO-C(10%股份)。初创时公司注册资本¥100万,按照股份比例(同股同权)三人分别出资¥55万、¥35万、¥10万。

由于风口爆发,公司发展不错,已融资2轮,目前估值¥3亿。CTO成长性欠缺,随着公司业务转型,越来越不愿意学习,工作态度很差,造成了负面影响。A和C认为B已严重影响公司正常经营,要求B离开公司,并认为B既已离开,却还持有股份,他们工作就是替B打工,因此需将其股份收回。B同意退出,提出要求按照当前估值3亿退出股份。公司本身没有那么多现金,A、C不同意B的要求,创始团队陷入纠纷,影响公司业务发展,投资人碍于纠纷也不敢再追加投资,公司可能面临倒闭。

这个案例说明了初创企业股权设计的重要性,并且在股权设计的过程中,除了要有好的分配方案,还要有好的退出方案。一个股东离开了,如何让这位股东退出及获得收益,并且让其余人来得到这部分股权。

一、什么是股权

初创公司获得运营资金主要来源于三个部分:一是通过股东投入,创业者自身的投入以及融资股东投入;二是通过生产产品,产品销售给客户,客户付费,扣除成本和费用,获取营业利润;三是通过借款,从股东或者外部借款。

此次我们主要讨论股东投入这部分资金。在注册资本和融资估值有差异的情况下,财务股东投资的资金会分为两部分:一部分直接进入工商,用于认缴和实缴注册资本;另一部分是公司的资本公积。

股权在工商注册信息上会体现出来,一是对应的权益,公司初创时出资35万,占有公司35%的股权;公司盈利了,年终分红¥100万,35%股权就对应¥35万的分红,这是相应的权益。二是对应的权利,包括作为公司股东的投票权利,或者作为董事会成员的权利等等。

这里先明确几个概念:

限制性股权:限制性股权的本质是股权,在限定的时间范围内,例如要求三年,按照每年度来授予相应的股权,在提前退出时,也有相应的限制。限制性股权也适用于创始股东。

虚拟股票:享受在授予范围内数量的分红权和股价升值收益,没有所有权和表决权。

期权:用于员工激励并与业绩联系在一起,授予的期权是未来转为股份的权益,但现在并未实现。期权可以代持,也可以通过ESOP(Employee Stock Ownership Plans)计划员工自己持有。

对应到以上的互联网创业案例中,三位创始人股权比例及对应的注册资本如下:

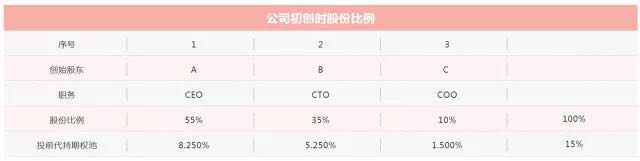

经协商,一方面现在是线上业务,未来还有线下业务,需要吸引新的合伙人,另一方面也要给予公司长期贡献的员工做股权激励,因此准备拿出15%作为期权池,用于未来的合伙人的吸引或者员工激励。于是A、B、C三位创始股东就按照各自股份比例来代持相应的期权池股份,持股比例如下:

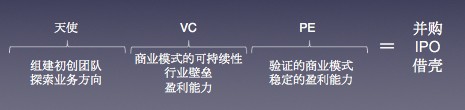

二、不同融资阶段的股权设计

假定一个初创公司发展较好,经历如下几轮融资过程:

早期的种子轮和天使轮阶段,有一个相对完整的初创团队和一个好的创业方向,创业团队的能力与创业方向是匹配的,通过天使轮的资金扩大团队,探索业务方向。

而后进入到成长期的VC(Venture Capital)轮,我们常说的A轮、B轮等都属于此轮融资,让公司的商业模式有持续性及延展性,建立公司在单个行业的壁垒,以及持续的自我造血及盈利能力。比如创业时选择了一个差异化垂直领域,其余创业团队看到这个方向大有可为,纷纷进入这个领域,此时就得靠团队能力,选择继续做深度还是做广度,来形成壁垒。

经过多轮融资,构筑行业壁垒,拥有持续盈利能力,商业模式也经过了市场验证,此时通过PE(Private Equity)融资,帮助公司继续做强做大,再通过IPO、借壳或者并购退出。

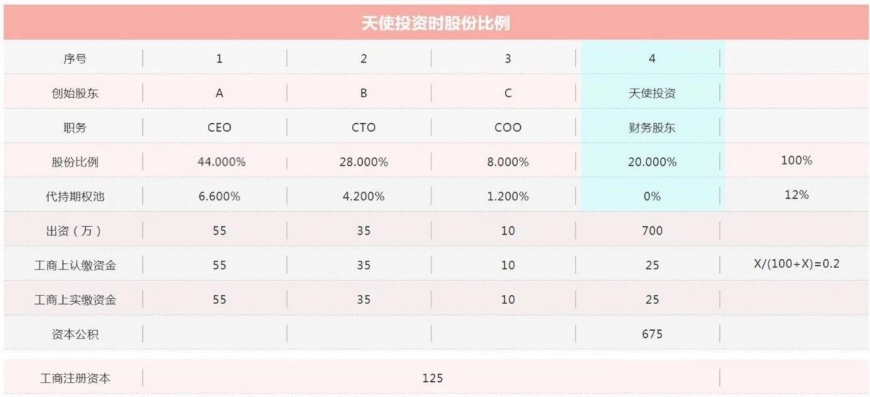

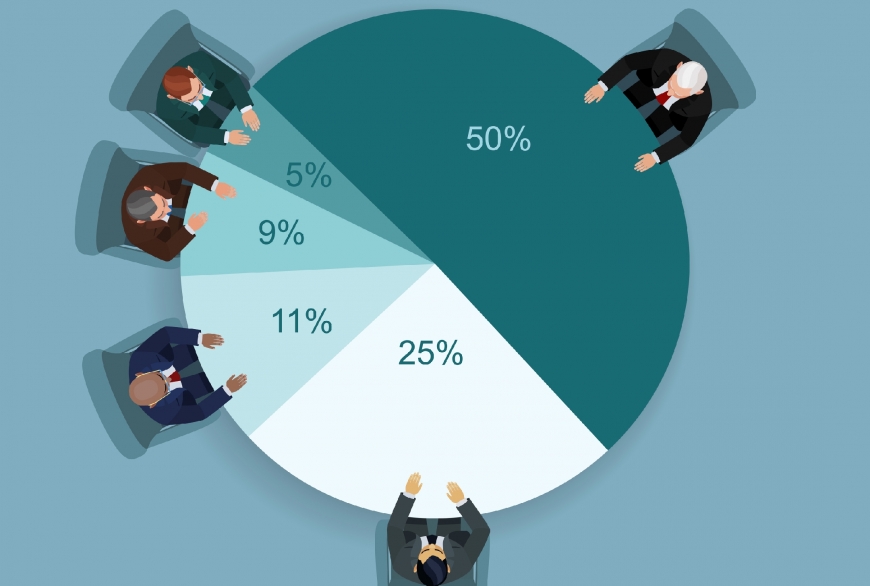

对应到案例中,公司引入天使投资者,投后估值为¥3500万,投资者投资¥700万,占比20%,股份比例如下图所示:

投资者的¥700万,其中¥25万进入到公司注册资本,公司注册资本变为¥125万,另外的¥675万作为资本公积。原有三位股东持股比例稀释为原有的80%,代持的期权池也变为总股份的12%。另外讨论估值时分为投前及投后估值,投后估值=投入资金/相应股份比例,投后估值¥3500万=¥700万/20%,投前估值为¥3500万-¥700万=¥2800万。

假设第一种情况:

公司在天使轮以后,ABC轮再分别融资10%的股份,除去投资者股份加上已有期权池,公司创始人股份在工商上已不到50%,此时“公司还随我姓吗”?

这时候创业团队要保持对公司的控制权,除了工商上已有的股权外,还要看代持的期权池股权。由代持者行使投票权利,或由其余投资者、小股东的投票权委托,几位创始人共同签署一致行动人,再由CEO来代表创业团队发表正式意见。

此外还有AB股的模式,即将股票分为A、B两个系列,其中对外部投资者发行的A系列普通股有1票投票权,而管理层持有的B系列普通股每股则有N票(通常为10票)投票权,管理团队由此继续控制公司总体方向和决策,例如京东、阿里就采取该模式。

假设第二种情况:

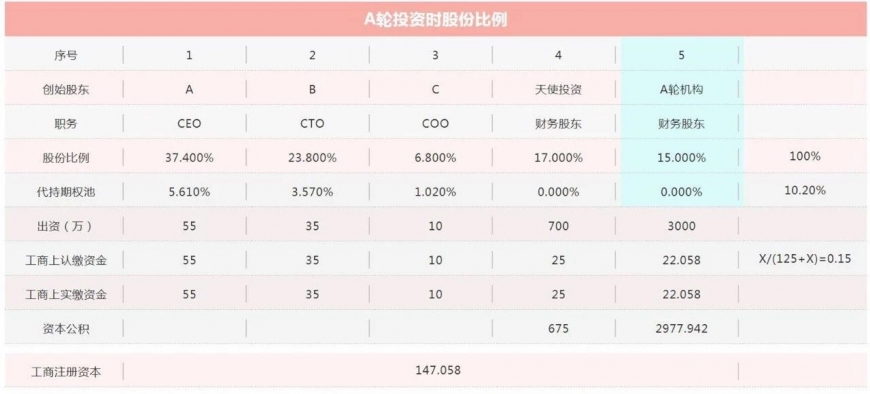

公司在天使轮以后,又融了A轮,投后估值¥2亿,投资¥3000万,占比15%,公司投前估值为¥1.7亿,股权变化如下:

融完A轮后,公司发展非常好,盈利性很强,不再融资了,公司选择通过某种方式退出,可以独立上市,或者被上市公司并购,或者借壳上市等。那么对于持有限制性股权的创始人而言,第一是按照年底绩效分期发放;第二是权利限制,主动及被动离开公司,按照不同的约定价格进行公司回购,解决退出的问题。

同时公司招募了一个新合伙人,拓展新业务,分为三年按照4:3:3发放,限制性股权为4%。对于员工的期权池,设立一个ESOP持股合伙企业,此时剩余的股份就是10.2%-4%=6.2%,发放2%限制性期权给有价值贡献的员工。这时候公司投后估值¥2亿,股份比例如下图:

三、如何进行合理的股权分配

靠谱稳定的团队是基石,合理平衡的股权结构是钢筋水泥。

首先从团队来讲,CEO的能力要相对全面,包括外在的个人魅力、谈吐、能力;显性的学历、过往工作背景、工作业绩、过往合作伙伴的评价;性格上的特征,例如平和、坚毅等等。

对于初创团队,要看团队的组合能否覆盖业务的最初始阶段,3年内核心团队是否能撑住业务的发展,相互之间的技能是否互补,相互间的信任程度如何。人员的道德品质比较难判断,一般需要通过熟悉创业团队的人来了解,尤其要看在过往遇到突发事件的时候,是否能妥善处理。

从团队组合的角度,现实中有一些常见的情形:

1、 同学组合:大学、研究生同学,上学期间处在相对封闭的环境里,有长期的共同学习和生活经历,互相间的道德品质及能力都很了解;

2、 工作关系:同一个项目组或者上下游工作链条关系,有较长时间的工作接触,相互知道处理问题的能力,人的品性等;类似的还有互为上下游供应商或者客户与供应商的关系;

3、 夫妻档:优势是相互了解,能一同将业务向前推进;劣势是工作上的压力,如果回家后得不到舒缓,就会进一步增加家庭压力,导致更大的矛盾;如果公司还有其它合伙人,夫妻间商量重要决策后,也会削弱其他合伙人的存在感;

4、 还有一种情况就是合伙人相互间并不认识,缺乏了解,因为一个共同的项目而走到一起,这样的组合在面临困难或者重大利益的时候,很可能存在解散风险。

有了团队的基础,如何进行合理的股权分配?

首先我们需要了解,股权生命线的前提是“同股同权”:

67%:绝对控制权(有权修改公司的章程、增资扩股)

51%:相对控制权(对重大决策进行表决控制)

34%:否决权(股东会的决策可以直接否决)

20%:界定同业竞争权力(上市公司可以合并你的报表,就无法上市了)

10%:有权申请公司解散(超过公司10%的股东有权召开临时股东大会)

5%:股东变动会影响上市(超过5%的股权所有权就要举牌)

3%:拥有提案权(持有超过3%的股东有权向股东大会提交临时提案)

案例中,CEO股份55%,CTO股份35%,COO股份10%,这是一种分配方式,但除此之外还有其他各种情况。例如初创时,CEO很强,自己出资运营公司,再逐步招募相应业务的合伙人,CEO持股90%,另外两位合伙人各占5%;又或者ABC三位共事多年,互相比较了解,CEO只是相对多一点40%,另外两位合伙人各30%;又或者CEO持有50%,其他两位分别持有30%和20%。

根据实际情况,持股比例会有多种方案,但大的原则是,对于CEO制的公司,CEO的权力和责任更大,所以股份比例相对其他合伙人要更多,以保持CEO对公司最大的控制权,其余合伙人根据自身能力和对业务的贡献再来分配。

对于CEO而言,一同创业的合伙人、早期员工是“左手”,代表公司创业时的初始状态;而“右手”是投资者、资源方、外部引进的新合伙人。随着融资轮次的增多,更多的投资者作为股东进入到公司股东会,就需要平衡左右手的利益,把握公司的方向,利用各种资源让公司有更好的发展。

对于创业团队而言,股权分配没有绝对的对错,是基于实际情况相对合理分配,动态调整。创始人,主要关注控制权;联合创始人,主要关注话语权,股份比例也需要好的体现。除了发放以外,一定要考虑到退出情况,采用限制性股权或者期权发放。

其余如果只是1%-2%这样的持股比例,一般不直接放入工商,采取CEO或者其余相对股份比例大的股东代持的方式。越在公司发展初期,股东名册越简单越好。需要转到期权池的股权也建议在公司融资偏后轮或有显著盈利时建立有限合伙企业来持有。

初创公司由于考虑到现金流及降低固定费用开支,对于早期加入公司的员工,其薪酬可能低于市场水平;而当公司发展到一定阶段,盈利了,或者在融资估值较高时,就可以推行期权计划;尤其对于核心员工,需要预留适当的期权池。

随着公司发展,需要拓展新业务,如果原有创始人的能力不能覆盖新业务,就需要从外部引入新的合伙人,这种情况下可以授予其限制性股权,比如制定相应的考核指标,分三年授予5个点,按照等比例发放或者按照4:3:3比例发放。

而资源方一般带有战略属性,例如帮助公司提供牌照,金融牌照、视听牌照等;或是帮助公司解决特定问题,例如地推、线下渠道等等。投资者除了提供资金,也帮助公司梳理战略、治理结构、提供资源。对于投资者而言,股权分配时主要关注不同轮次的投资者股东投资公司时,拥有的优先权,例如优先退出、优先清算权等。如果融资到C轮,优先权利就是C轮>B轮>A轮>天使轮。

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南