联系我们

相关推荐

- 2026-02-05 盛松成:为什么说现在降准比降息更重要?| F观点

- 2026-01-30 中欧FMBA探校一日营成功举办,芮萌教授深度解析家族企业传承路径

- 2026-01-12 十五向新,聚力共生:2026中欧新年展望论坛暨金融MBA课程部十五周年启动会圆满举办

- 2025-12-18 聚势蓉城 向新而行:中欧校友新能源协会2025年度会议暨西部分会成立仪式圆满落幕

- 2025-12-18 亲历第 N 次职业转型:良师益友第五届年度活动成功举办

- 2025-12-15 第四届中欧绿色金融论坛成功举办:共探科技与金融双轮驱动下的绿色转型路径

当今的时代是一个信息爆炸的时代,充满了碎片化的知识和快餐式的学习,这会带来一个问题:我们可能知道很多的知识点,了解当前的某个现象,以及它的结论;但如果离开了这些渠道,我们自己是没有判断力的。

太多碎片化的学习会增加你的焦虑,而真正的学习是静下心来,去培养“学习的能力”;而学习的能力,就是能够使用合理的工具,来帮助我们透过现象看到本质。

芮萌教授公开课

近日举办的“FMBA3小时”活动中,中欧金融与会计学教授芮萌以“中国经济未来的增长动力”为题,通过经济学工具,从微观看宏观,向大家展示了在中欧课堂里学习的场景,也让大家体会到了中欧的教学能给同学们带来的真正价值——学以致用。

中欧的教授更注重提高同学们分析问题的能力,而不是讲结论。如果只是讲现象、讲判断、讲结论,这些都有时效性,一段时间后经济又会发生新的变化。我们无法控制经济环境的变化,但如果我们看清了问题的本质,掌握了分析问题的工具,就可以从一个小概率的事件,推测它背后的大概率事件是什么,就可以对未来做更好的预判。

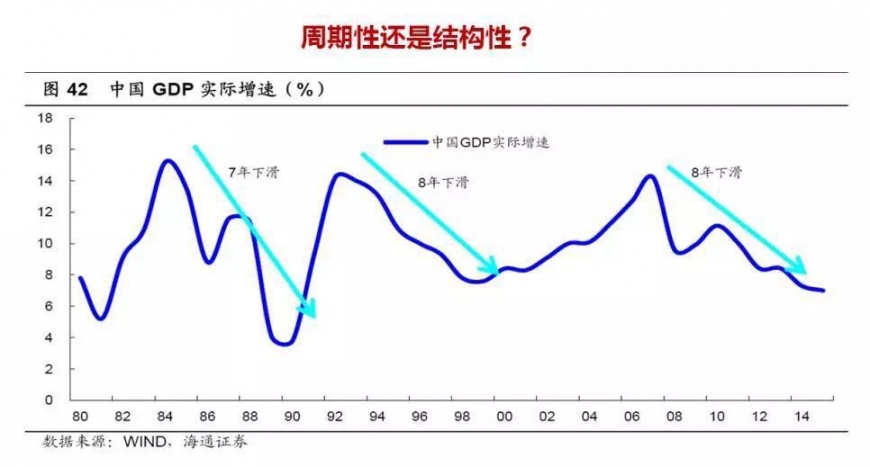

中国此轮经济下滑,为什么是结构性的?

中国改革开放40年以来的经济走势充满了波动,从GDP的增速来看经历了三次下滑,而我们当下正在经历的此轮经济下滑,会不会像前两次一样出现反弹?绝大多数经济学家认为不会,因为前两次的反弹原因是周期性因素,而这一次是结构性下滑。

我们过去拉动经济主要靠投资,从2009年到2015年,这6年中拉动经济的投资比2008年之前30年的投资总和还要多,但经济并没有像之前一样加速发展,反而出现了减速,这就是宏观经济学中的边际投资效益递减。

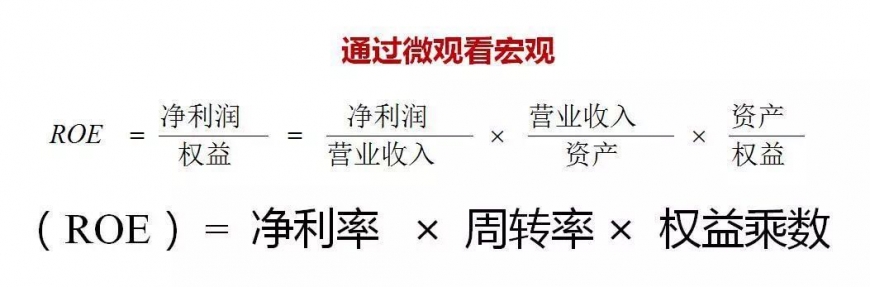

国家的投入产出比在下降,而国家的宏观经济是由成千上万的企业组成的,所以再对应到微观来看,企业衡量投入产出比的指标是ROE——净资产收益率,经济学里有一个工具叫杜邦分析,它把ROE解剖成三个变量:销售净利率,衡量企业控制成本的能力;资产周转率,反映企业的资产使用效率;权益乘数,衡量企业使用财务杠杆的能力。

我们就可以从这三个维度来分析我国经济结构性下滑的具体原因:

第一,成本上升,主要指人力成本。中国在2010年开始出现所谓“人口红利的消失”,市场对于劳动力的需求并没有减少,这会直接带来劳动力成本的上升。同时中国的人口老龄化也会带来消费下降、储蓄率下降、技术进步率下降、劳动供给下降,这几方面都会导致经济增长的低迷。

第二个原因是效率的降低,主要反映出一大问题——产能过剩。经济学家用产能利用率75%来判断一个行业的产能是否过剩,按照这个标准,中国绝大多数行业都存在产能过剩,其中库存最多就是房子,所以才需要去库存。

最后一个因素是杠杆,我们之前依靠不断地加杠杆来刺激经济,近几年我们的杠杆率已经超出了我们原本可以负担的范围。

成本上升,效率下降,又不能加杠杆,这种情况带来的必然结果就是ROE的下降,从而导致GDP的增速放缓。所以通过对应微观指标的分析,我们得知中国此轮经济放缓来源于结构性的原因,而结构性的问题不是短期内通过一些措施和刺激就能迅速达到效果的。

病根找到了,怎么治?三去一降一补,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,这就是供给侧改革。

未来的经济增长,为什么要增加人力资本的投入?

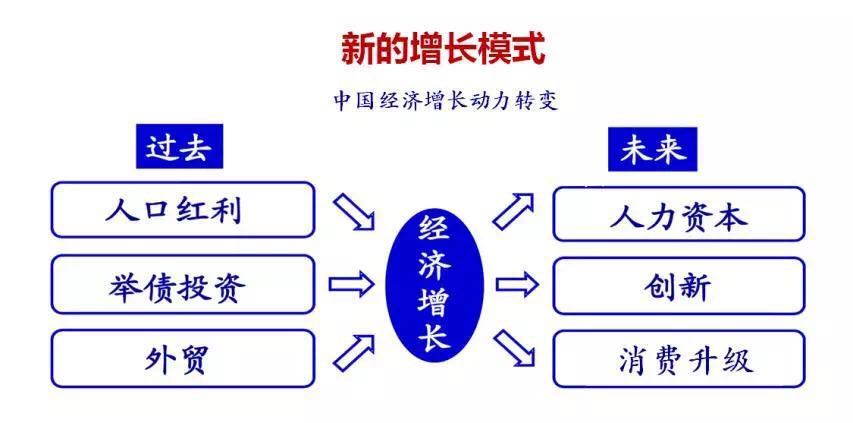

在不同的发展阶段,我们的经济增长模式也要变换。过去的经济增长靠人口红利,靠投资,靠出口;未来的经济增长要靠消费升级,靠创新,靠人力资本。

消费升级的主线是从传统消费到新兴消费,从原来的注重数量到现在的注重质量,从物质消费到服务消费;创新则依靠的是人,仅仅人多没用,还得靠教育,所以一定要增加人力资本,增加在教育上的投入。

数据表明,我国的教育投入已经达到了发达国家的水平,我们的人口质量也在提高,自然会提高劳动生产率,所以我们对中国的经济应该充满信心。

对一个人来讲,什么是最大的资本?不是房子,也不是存款,而是自己,所以在中欧的读书和学习也是人力资本的投入。一个长期的、系统性的学习和碎片化的学习,是不一样的;一个人学习,和一群人一起学习,和有人带着你学习,也是不一样的。

世界在快速变化,未来充满了不确定性,这是我们压力和焦虑的来源之一。想要将不确定性降低,就需要我们有能力看清问题的本质,明白背后的逻辑,掌握有效的工具,而不会受到例如贸易战等特定现象或因素的影响,从而能比别人更早地对未来做出预判,把这些所谓的焦虑和压力变成我们的潜力。

<根据芮萌教授近期讲座内容整理>

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南