DBA如何帮助我们提高认知?教授用竞争战略举了个例子

作为中欧DBA的授课教授,王泰元教授经常会接收到这样的提问:“我到底适不适合读DBA”、“读了DBA真正能给我带来哪些帮助?”

6月的午后,近2万名观众通过云端,静心听了一堂为时一个半小时的“烧脑课”。在王泰元教授的带领下,进入了对竞争战略重新定义的世界,也对DBA的学习如何提升认知,有了更深刻的理解。我们也为好学心切的小伙伴们整理了这份“烧脑课”笔记,希望对大家有所助益,以下是王泰元教授的分享。

01 认知体系的三个层次

上课之前,我都会问同学们这样一个问题:大家上这门课程有什么样的期望?我们的同学来自EMBA、HEMBA和Global EMBA,我把各位的期望收集来之后,会做一个词频分析,发现大多数时候,“如何”这两个字都会映入我们眼帘。这说明我们的同学对于课堂有一个明确的预期,就是我们到底能学会什么,能如何去做?

在了解了同学们绝大多数的期望后,我会在教学内容上向“如何”两个字进行倾斜。但实际上,我们的认知体系并不止“如何去做”这一个层面。

来源:教授演讲PPT

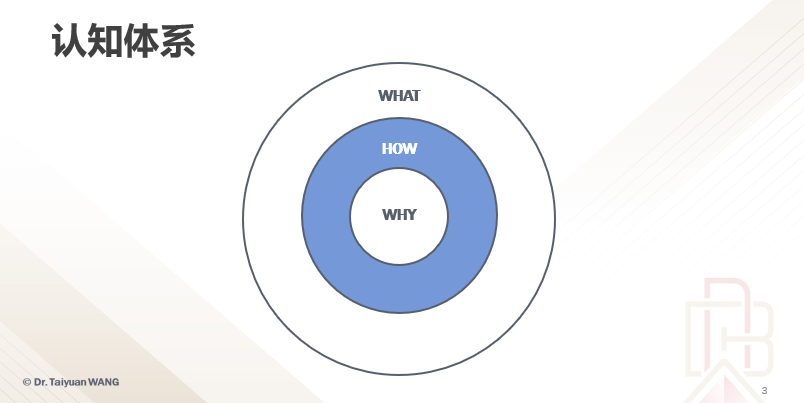

我们的认知体系大致上可以从这三个层面去考虑,最外面的层次讲的what——是什么;中间一层讲的是how——怎么做;最核心的层次是why——为什么。而这三个认知层面,它的提升路径是不一样的,背后需要不同的机制。

WHAT→重新定义

如果想帮助我们对what这个认知层面有所提升,重新定义是一个重要路径。我们每天面对的现象非常复杂、变化迅速,如果我们没有非常强的重新定义的能力,往往会陷入纷繁复杂的现象当中,无法抓到事情的本质。

HOW→系统思维

关于how,讲的是如何做,即我们具体的举措是什么样的?各位在各个行业都深耕多年,经验丰富。但在我们所掌握的方法当中,很多方法是离散的。如果我们不能以一个系统的方式,把这些离散的方法综合起来,这个时候我们往往达不到预期的一些结果。所以说有一个系统思维的能力变得非常重要。

来源:教授演讲PPT

WHY→去伪存真

我们再看核心层面why。我们在做商业决策时,很多时候其实是两件事情之间的一个因果关系。比如说我采取某种决策,背后的目的是想实现某种结果,那么这种决策跟它的结果之间是不是有一个一一对应的因果关系?这种因果关系往往被现实当中非常复杂且繁琐的噪音所掩盖住了。在这种情况下,我们真的能把外面的噪音去掉,抓住事物的本质,抓住这二者之间的因果关系吗?所以说能否识别两个变量之间的因果关系,它在一定程度上是一个科学问题。如果我们不能以一个去伪存真的理念和态度,去识别两件事情之间的关系,我们往往会犯错误。

02 重新定义:战略强度&战略纯度

那么我们就以一个战略的问题来跟大家解析一下,如何在上述三个维度去提升认知。

我们在做战略决策的时候,会考虑采取什么样的战略,最后要实现一个什么样的组织目标?战略选择其实是多方位的,比如说差异化战略、低成本战略等等。组织的目标同样是一个多元的概念,比如说盈利性、估值、企业的生存等等。那么这个目标是不是一定是因为我们选取了这个战略才实现的?验证背后的因果关系至关重要。

产品差异化战略和成本领先战略,是迈克尔·波特最经典的“通用竞争战略”。我们在高管培训当中,绝大多数时间都在帮助同学如何选取对应的战略,如何去执行战略、梳理战略。我们很多时候是“拿来主义”,讨论比较少的是,产品差异化战略跟成本领先战略之间到底是一个什么样的关系?

而在学术界,关于产品差异战略和成本领先战略之间的关系,有两种主要的观点:第一种观点认为两者是完全对立的战略,它背后要求的组织能力是不一样的,甚至是相反的;

另一种观点认为产品差异战略和成本领先战略是不同维度上的战略,两者之间在一定程度上是弱相关,甚至是无关,也就是说这两种战略是一个垂直关系,这也逐渐被更多的学者和实践者所认同。今天我们就在第二个观点的基础上,分享两个重新定义的概念。

定义1 战略强度

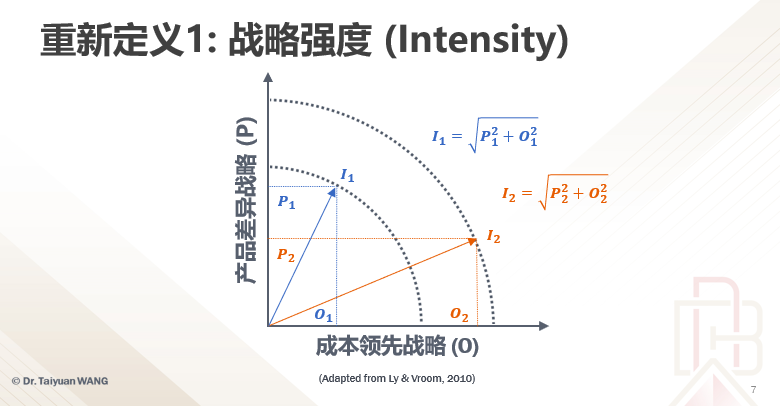

有一些学者对波特的通用战略进行了重新定义,第一个影响力比较大的概念叫做战略强度。

战略强度是一个什么样的概念,背后的逻辑是什么?有一部分学者提出,无论任何一个企业在某一个时间点上选取的是产品差异战略还是成本领先战略,最后企业的竞争优势取决于你在战略上有多大的强度。

来源:教授演讲PPT

比如图中的这两个战略,I1跟I2,它代表了两个企业所采取的不同战略,I1是偏产品差异化战略方向,I2更偏向于成本领先战略。如果我们单纯地比较I1和I2,我们不能说I1强或者是I2强,但如果我们应用“战略强度”这么一个概念的话,会发现I2的战略强度要远远高于I1。用简单的勾股定理,就可以算出I1跟I2的长度有多长,这个长度就反映出它的战略强度。

所以说当我们运用到“战略强度”概念的时候,就已经跳出了产品差异战略或成本领先战略本身,它反映了一个企业整体的战略强度,而这种整体的战略强度在很大程度上会决定企业在行业里面的竞争力。

定义2 战略纯度

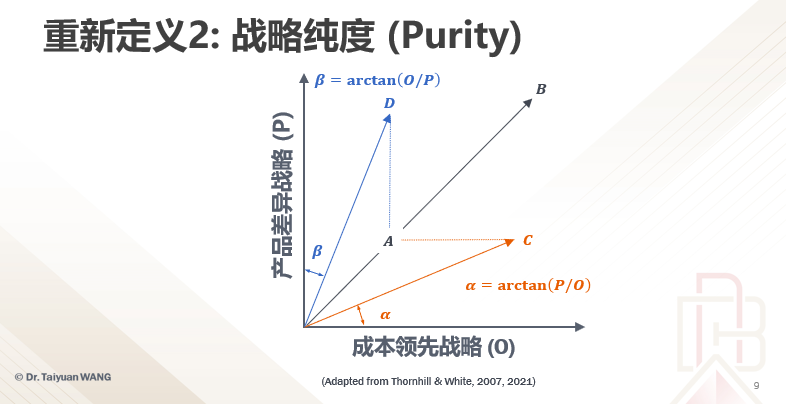

另一个重新定义的方法,是由两位学者提出来的,一位叫做Stewart Thornhill,另一位叫做Rod White。他们都是经典的战略学的学者,他们二位提出了另外一个概念叫做战略纯度。

战略纯度指的是什么?下图中A战略和B战略的差别在于,B战略的战略强度要远高于A战略,但是他们在战略选择上,在产品差异化程度以及成本领先程度基本上是一致的。

来源:教授演讲PPT

同时,C战略跟A战略相比,它在产品差异纵向维度上是一致的,但是在成本领先维度要比A长很多;D战略跟C战略正好相反,它在成本领先战略维度跟A一致,但是在产品差异战略维度,要远远高于A。换句话说,C战略在成本领先战略维度上,纯度要高于A,D则在产品差异战略纯度上要更高于A。

Stewart Thornhill和Rod white就用这张图,介绍了战略纯度的概念:战略纯度指的是某一个企业在选取战略的时候,在某一个战略维度上进行极致的追求,并对其他维度进行战略性的放弃。

如果我们用一个很明确的公式来表达的话,图中α和β这两个夹角代表了纯度。当α或者β等于0或者90度的时候,它都是高纯度的战略;而当α或者β等于45度的时候,即沿着 AB这条斜线上去的话,它就是一个纯度非常低的战略选择。换句话说,C和D都是相对A和B更高纯度的战略。

当提出战略纯度的时候,二位学者还非常明确地指出,企业到底是偏向成本领先维度还是产品差异维度其实无关紧要,最关键的是战略纯度本身非常有战略意义。

如果一个企业选取了一个高纯度的战略,随着日积月累,在这一维度上逐渐打磨,它可以实现“一招制胜”;此外,高纯度的战略是不可逆的。既然是不可逆的,那么在一个行业里面选择高纯度战略的企业数量就会变得非常少,直接竞争对手也会少。

当然高纯度的战略并不是完美的,它有一个致命的缺点,那就是灵活性差。如果一个企业追求高纯度战略,一旦环境发生变化,适应性就会比较差。

03 系统思维:战略执行背后的逻辑

这样看来,我们平时采纳的这些战略,其实背后都有一定的空间,让我们去重新定义它。这对于如何帮助我们企业打造竞争优势,是有一定的指导作用的。

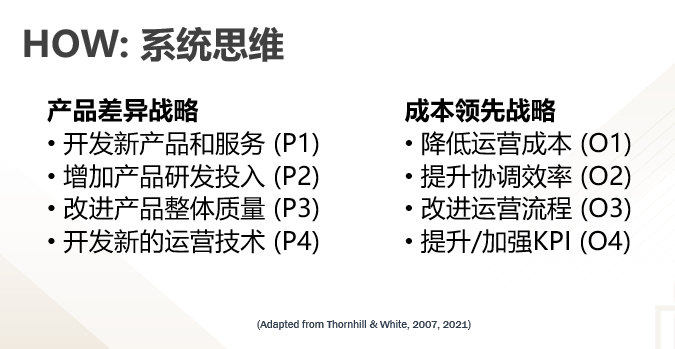

还是以战略为例,在战略执行过程中,会涉及到很多具体举措。我随机地罗列了8项举措:降低运营成本、提高协调效率、改进运营流程、提高或者加强KPI、开发新产品和服务、增加产品研发投入、改进产品整体质量、开发新的运营技术。这8项举措都会对企业业绩产生正面影响。那么企业想实现相应的目标,这8项举措怎么去执行它?是胡子眉毛一把抓,还是要做选择?

如果我们把这8项进行一个系统梳理的话,会发现其中有4项跟产品差异战略的关系更紧密,另外4项跟成本领先战略的关系更紧密。当我们把它梳理在不同的战略维度下,再去回答如何选择的问题,不妨回到上述重新定义的这两个概念上去。

来源:教授演讲PPT

战略强度→做加法

如果我们认为战略强度最后决定了一个企业的竞争优势的话,这8项战略举措每项都会有贡献,因为它是一个整体。在这种情况下,我们的主要思维是做加法,再去补短。比如说我们的运营成本居高不下,对现阶段来讲,它的门槛又比较低,我们稍微一做努力就可以达到快速提升。

战略纯度→做减法

如果我们的战略视角并不是战略强度,而是战略纯度的话,我们的思维是完全不一样的。在这种情况下,我们在做选择的时候,在一定程度上是在做减法。即在产品差异战略或是成本领先战略的某一个领域去做选择,同时在另外一个维度做战略性的放弃,让我们强项更长、短项更短。

所以说在回答how的问题时,我们要强调的是,系统思维背后的逻辑还是取决于我们如何去定义它。

04 去伪存真:实证研究后的“拨云见日”

那么,这个重新定义、系统梳理真的有意义吗?它的价值在哪里?能给我们的实践带来什么?实际上,我们任何一个假设的背后,它是否正确都需要经过验证,没有经过验证的假设在一定程度上只是一个假说,它有可能是科学,有可能是伪科学。

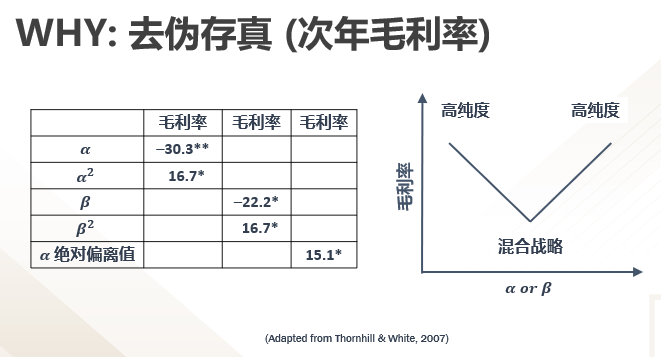

在实证研究过程中,二位学者选取了工作场所与员工数据库(简称WES),对他们的假设进行了验证。在2007年和2021年的两篇学术文章中,共用了超过4500个的组织样本,六十几万的组织总体。我们发现,这两篇研究里面,它预测的结果是不一样的。

在2007年这篇文章里,它是利用战略纯度这一变量去预测企业的次年毛利率。他们得出的结论是,高纯度的战略带来更好的毛利率,采取低纯度的所谓的混合战略,它的毛利率会下降。

来源:教授演讲PPT

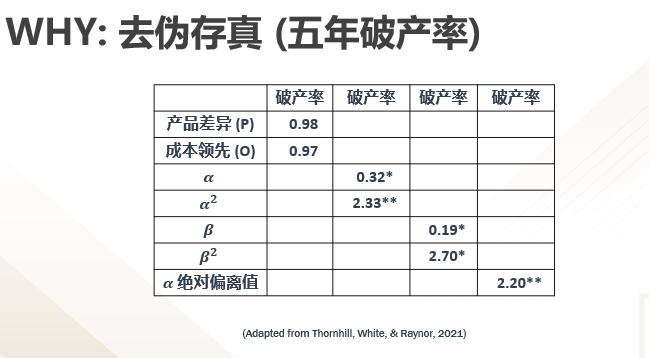

那么高纯度的战略永远好吗?不一定。他们在最新的一篇学术文章中提出,高纯度的战略往往会带来更高的破产率。

产品差异战略和成本领先战略,如何影响破产率?下图中,我们可以看到,第二列的破产率里面有两个数值,0.98、0.97。这个系数接近1的时候,从统计学的意义来讲它不显著,所以不能做任何解读。也就是说,单独分析产品差异和成本领先,并不能有效预测破产率。

来源:教授演讲PPT

他们采用了生存分析法,也就是在5年期间,某一个企业破产的可能性,以及在什么时间破产。破产越早,说明它的破产率越高。他们得出的结论是,当这个企业选取了一个高纯度的战略,纯度越高,那么这个企业的破产率都会显著升高。

这个发现对我们的实践有非常重要的指导意义,如果我们只盯着产品差异和成本领先这两个概念,我们并不知道其实纯度会影响我们的生存和企业的盈利能力。

由此得出,高纯度战略有利于提高企业的盈利性,但是不利于企业生存。对企业而言,当生存非常艰难的时候,尤其是创业初期,可能举步维艰,在这种情况下的话,企业选取一个高纯度战略的风险性就非常大;当生存不是最重要问题的时候,如果企业选取一个高纯度的战略,无论是偏向成本领先还是偏向产品差异化,那么盈利能力都会有所提升。

所以说通过重新定义、系统梳理、去伪存真,我们找到了更潜在的、不易被发现的机制,帮助我们识别战略和组织目标之间的关系。同时学者们通过大数据的实证也告诉我们背后的机制可能是存在的。这样一来,我们就在what、how、why这三个维度提升了我们对战略的认知。

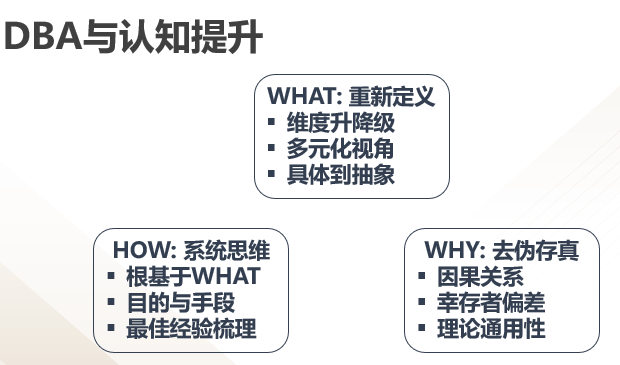

05 DBA如何帮助我们提高认知?

那么回到我们一开始的主题,DBA的学习如何帮助我们提高认知?

重新定义

首先我非常建议大家考虑问题时,把维度升级或者降级。比如上述我们对两种战略的重新定义其实都是升维,以前我们理解战略的时候,只会想产品差异化还是成本领先。其实无论是战略强度还是战略纯度,理解的都是两个具体战略之间的关系。升降维度是重新定义的一个主要方式,如果我们来读DBA的话,我们会有很多的训练,对某一个领域进行深入了解,帮助我们去学习如何重新定义。

来源:教授演讲PPT

另外就是我们需要有不同的视角。迈克尔·波特是管理学的大师,他的产品差异化、成本领先等战略大家耳熟能详。那么我们能不能用一个新的视角去看它,从而实现重新定义?

第三,我们在进行重新定义的时候,往往是一个从具体向抽象的思考路径。现象是具体的,经常会重复,有时又非常善变,但它背后能抽象出来的东西往往是稳定的、最本质的东西。我们DBA的学习就会帮助大家如何去透过现象看本质。

系统思维

关于how的认知提升,我非常建议大家提高自己的系统思维能力。比如说我们在梳理8种战略举措的时候,一定要回到我们对战略的定义是什么,我们到底想要的是强度还是纯度。如果我们不能回到内在机制的话,那么我们的系统思维往往会走偏。

第二点,在系统思维里面,我们可能要注意到,目的和手段之间往往可能不是线性的,有时候它是一个曲线的关系。如果没有一个系统思维的能力,我们就可能选取一个错误的战略,在一个错误的时间、错误的地点。

另外,各位在各自的行业身经百战,但因为忙于日常的工作、每天的决策,可能没有时间和精力对某一个行业、某一个产业的最佳经验进行梳理。那DBA的学习过程中,会有充足的时间和资源去梳理我们的最佳经验,我觉得这是一件非常有价值的事情。

去伪存真

所有的知识其实在本质上都是两个变量之间的因果关系,那么我们采取什么样的行动,带来什么样的结果,行动和结果之间背后有没有一个因果关系?如果我们没有一个去伪存真的能力,往往就会把看到的现象或者是相关性,误以为是一个因果关系,结果它实际上是错误的。

另外,很多时候大家对理论并不是特别敏感,我们常常强调的是实践,强调怎么去执行。但是如果我们来DBA学习的话,它可以帮助我们学习和识别一些对我们有用的理论。我们每一位教授都会帮助大家提升对科学的理解,用一个科学的视角来看待管理学的问题。

结语:求是创新

最后我想用4个字来总结一下——求是创新。求是,是对科学性知识的本质的追求。我们在管理学里面,需要一个科学的态度来溯源,我觉得这点非常重要。如果我们来DBA读书,我们不去“求是”,这个时候我们创造出来的知识可能是一个伪科学。

关于创新,回到DBA的使命,DBA的学生在学习过程中,目的已不仅仅是汲取知识、吸收知识,我们承担了很大的责任,就是创造知识、传播知识。这个时候如果我们不去创新,我们何谈创造知识?如果我们可以有机地把“求是”和“创新”结合起来,我相信DBA项目会帮助大家收获得非常多。

中欧(瑞士)工商管理博士DBA课程

中欧国际工商学院(瑞士)于2021年首次开设工商管理博士(DBA)课程。课程定位为应用型博士,旨在以实质性提高商业领袖学术能力的方式,使商业领袖能够更加系统化、科学化地提炼原创商业思想,从而助益行业及中国经济发展,塑造并引领全球经济未来!

DBA课程2022级招生已启动 ▶▷了解中欧国际工商学院(瑞士)DBA课程

▶▷立即报名