一位CEO的思考:什么才是企业当下的解药?

资本市场永远渴望增长,但现实是内卷、价格战和毛利趋零。当我们怀念过去、焦虑未来,什么才是企业当下的解药?

深圳市广和通无线股份有限公司CEO应凌鹏(中欧EMBA2018级)在中欧EMBA新知讲堂上分享:26年创业路上,他踩过“成功是失败之母”的坑,陷入“客户导向的陷阱”,也曾在旧流程中挣扎,才明白“认知是因,创新是果”。

这是一家A股上市民营企业的真实复盘:当新质生产力成为共识,如何将其内化为企业竞争力,在市场上真正变现。

● ● ●

应凌鹏

中欧EMBA2018

深圳市广和通无线股份有限公司联合创始人、CEO

2025年是广和通创业的第26年。今天,我想抛开宏大理论,谈谈我们这样一家A股上市的民营企业,在发展过程中的真实思考,甚至是那些“花了钱的教训”。

我的分享主题是“新质助力新增长”。我们看到了外部的“新质生产力”,但如何把它内化成自己的商业模式、产品乃至组织能力?

01

市场的现实:

增长“贪婪”、内卷和无限风险

作为一家上市公司,资本市场对我们的期望从未改变,甚至可以说是“贪婪”:增长,高质量增长,还要超预期增长。每年开年会,这个KPI都压得我们喘不过气。

但我们身处的市场环境呢?感同身受的两个字:内卷。我们常常反思,是不是也做了太多为了销售额而进行的低水平重复——说白了,就是打价格战,抢地盘。更可怕的是同质化竞争。在中欧上课时,经济学教授就告诉我们:同质化竞争的毛利等于零。

中国的供应链优势很强,中国企业手握无数能力,但我们恰恰没有用好这些能力。有时为了一个短期KPI,甚至不惜把整个行业搞颠覆了。在低毛利状态下经营,企业面临的风险是非常大的。

除此之外,地缘政治的风险也如影随形,尤其对我们这类做通讯科技的企业而言。而另一个现实是超长账期。

我们还看到,一批拥有数字化能力、在互联网出生的新势力企业正“凶猛”地进入行业。他们的打法犀利,资本密度高,融一个亿就盯着一个点打,很多传统科技企业就这样被打趴下。再加上“挖墙角”,我们辛苦培养的人才优势,可能一夜之间就被瓦解了。

这就是站在今天这个节点,我们必须面对的。

经营者的心态也很微妙。怀念过去的好时光,沉迷于过去的成就,容易得抑郁症。总是关注未来,担心明天,又会得焦虑症。告诉你活在当下?我保证你会得强迫症。这三者,总有一症适合你,谁都逃不掉。

我们认为,做企业唯一的解药就是做到有效增长。只有在有效增长下,才睡得着觉。

02

创新的真相:

认知是因,创新是果

很多学界教授和企业内部都在说,创新是经济发展的第一因和唯一因。但我们真的重视了吗?真的有行动了吗?

我的体会是:认知是因,创新是果。西方有很多“创造”,而中国更多的是“创新”。创新在中国企业里的本质,就是旧要素的新组合。

中国的产业链优势如此完备,全要素都在这里。在我看来,新质生产力也是果,而不是因。关键不是你因为新质生产力变成了什么样,而是你如何真正拥有它。在新质时代,生产关系必须发生变化。

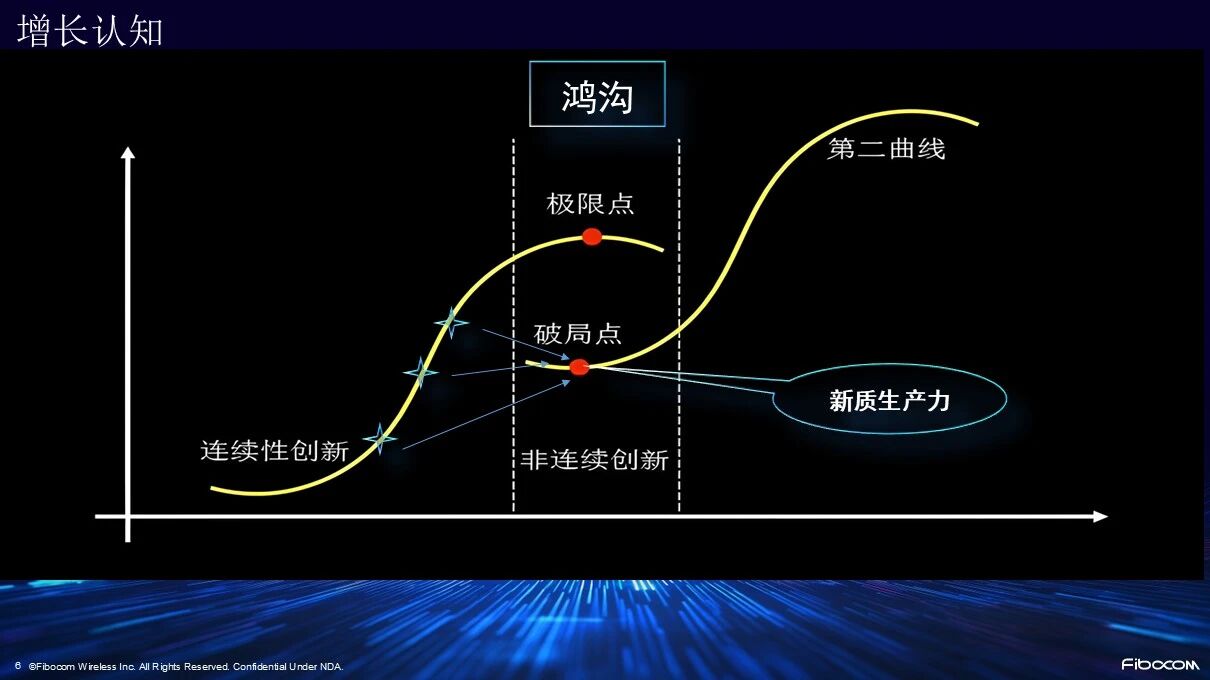

我们过去常在内部争论,第二曲线和第一曲线到底是什么关系?和多元化又有什么区别?后来统一了思想:要跨越第一曲线到第二曲线的那条鸿沟,最根本的是靠创新。创新又分为连续性创新和非连续性创新。

如果企业只关注连续性创新,在一条赛道上不断深耕,总会遇到极限点。我们要做的,是从连续性创新跨越到非连续性创新。找到过去的闪光点和成功点,抽象出其中的破局关键,再叠加上新质生产力的要素——数据、AI方法论等——这样,才有可能跨越过去。

所以我们重新定义:从第一曲线中抽象出成功因子,并加以放大,这才叫第二曲线;否则,那只是多元化。这两者有本质区别。

03

新质时代的游戏规则:

技术重塑市场,产品动态适配市场

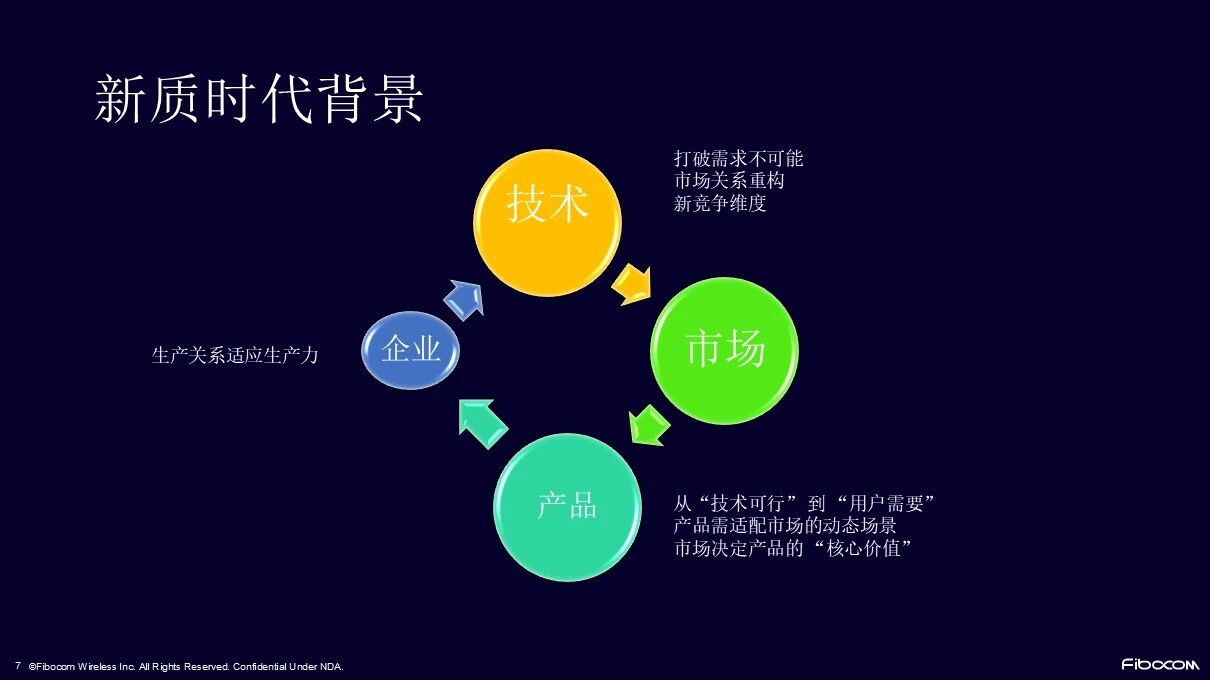

建立了这个认知,我们才能看懂新质时代下的市场运作机制。

我们认为,商业社会是技术改变市场,市场重新定义产品,从而重新获得新的商业机会。市场永远都在,但技术会带来市场的重新选择。

尤其是在新质时代,当新技术来临,原来的市场不存在这个需求,是接不住的。市场关系会因此重构。原来的市场王者,护城河太深,反而会把你困在里面出不来。新的竞争维度也会出现。以前可能是卷参数,现在卷其他的。企业的机会就在这里。

从产品角度看也一样。原来的产品是“以我为主”,我做出什么就是什么。现在,市场决定产品的“核心价值”。产品需要动态地去适配市场。

在今天这个时代,从企业视角来看,没有什么所谓的核心竞争力了。核心竞争力就是你动态跟随市场的能力。

在新时代背景下,从技术到市场,再到产品,企业需要建立新的生产关系来满足新的生产力。这是马克思说的,在生产力和生产关系中,人始终是最活跃的因子。

04

组织的困境与重构

既然生产关系要承接新质生产力,那我们一家民营企业,内部的困境是什么?又看到了哪些解决方案?

最近重读了克里斯坦森在1997年写的《创新者的窘境》,发现里面的每一句话都戳中了我的内心。

第一句话是:“成功是失败之母”。我们在过去的经营中获得的那些成功,往往把下一步的创新给扼杀掉了。

第二句话是:“客户导向的陷阱”。我们提了太多以客户为导向,但真正的本质应该是市场导向。市场是有规律的,而客户的需求,尤其是大客户的定制需求,更像是在做“布朗运动”。

当你无法拒绝一个大客户的定制需求时,很可能因此耗尽了资源,在新赛道上的投入就落后了。这就是客户导向的陷阱。

第三句话是:“短期现金流压力”。短期现金流的压力如果平衡不好,创新就没了。而没有创新,就一定没有成长,这是我坚信不疑的。

第四句话是:“流程决定命运,旧运营体系无法支撑新业务”。我们回顾所有失败案例,都栽在这条路上。我们用的IPD(集成产品开发)、CRM(客户关系管理)系统,都是由从1到N的方法论搭建的。这样的旧体系,如何支撑起新业务?一定撑不了。如果在组织上不下功夫,也不会获得成功。

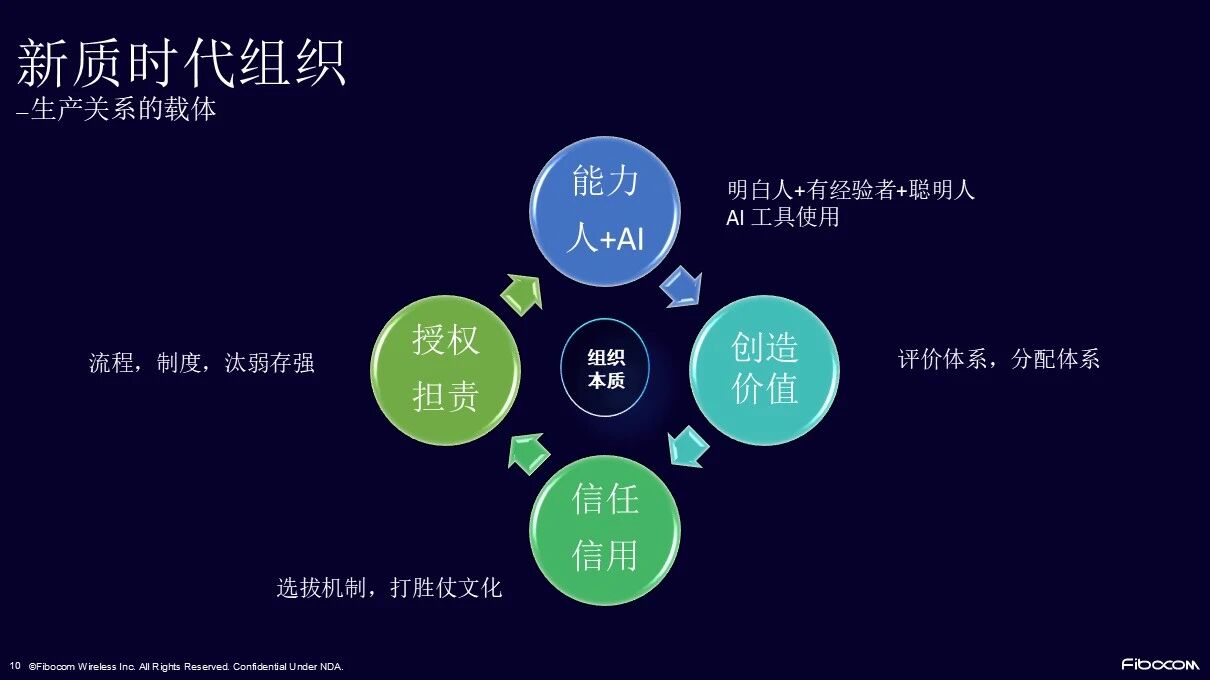

既然要重构新的生产关系,组织才是生产关系的载体。

组织里有很多能人,但如果他们的能力不转化为价值,那只能说明这个人有能力,而不是组织有能力。

我们内部用一张图来定义组织能力。首先,人要有能力,并且要会用AI体系,这是我们目前最看重的能力之一。但更重要的是,人一定要创造价值。不创造价值,水平再高,与公司的经营业务关联也不大,甚至更有害。我们见过太多堆了一堆高手,最后把公司做死的案例。

要创造价值,本质是要对这些有能力的人授权,同时他必须担责,这样事情才能运作起来。凭什么授权?你得信任他。凭什么信任他?他得有信用。在这套逻辑下,整个组织的文化与制度、架构与流程、人才与激励,全部要重新耦合建立。

05

把“不确定性”验证成“确定性”

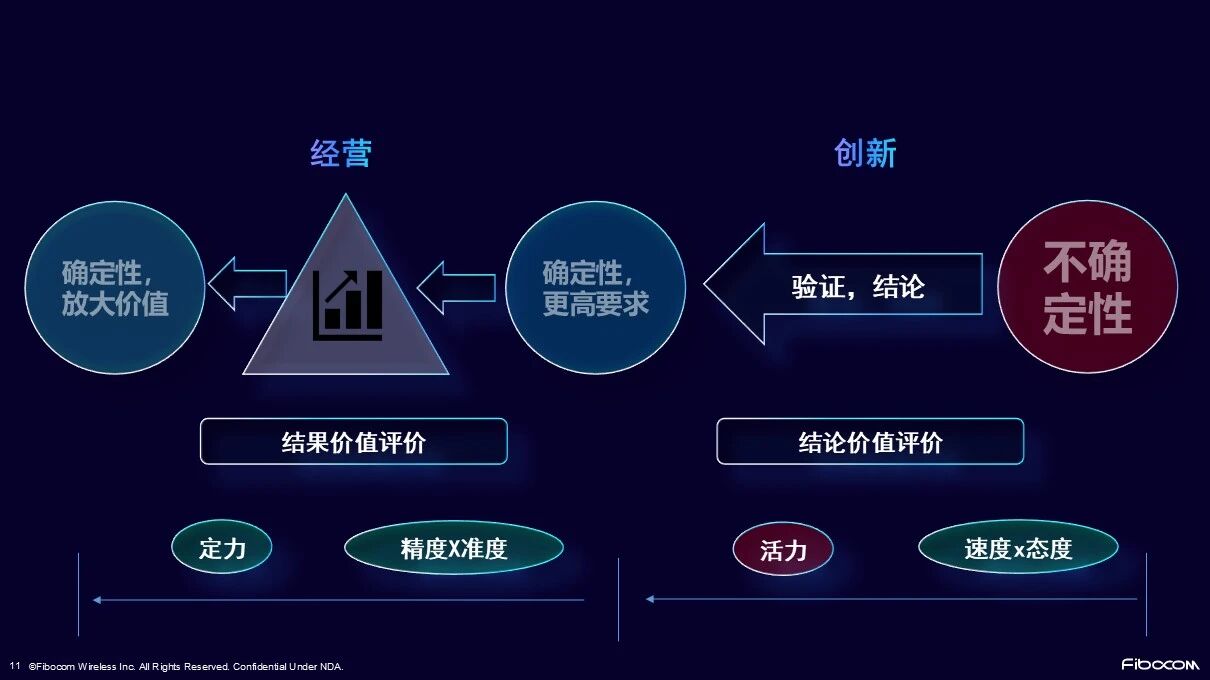

一个企业,如何把不确定性验证成确定性?我们发现,企业永远在这条路上反复验证。

我们常犯一个错误:让一个比较闲,或者在部门里不被认可的人去干新业务,正好他没事做——这就完了。干任何一项新业务,一定要找你手头最牛的人去做。

因为牛人能给你结论:要么变成确定性,就按照投资逻辑去放大;要么就果断喊停。在我们内部,喊停一个项目是有奖励的,意味着为公司避免了后续损失。所以,做创新业务,选人很关键。

组织更关注的是验证的结论,我们以结论价值作为评价依据,而不是看经营数字。我们内部反思,很多业务就是被KPI搞死的,因为大家习惯了看利润贡献。现在全改了,创新业务就按结论价值评价。这样的组织,特性就是“速度与激情”。

在AI时代,为什么要把产品快速推向市场?是为了快速建立一套反馈机制。现在的科技类、互联网类产品,没有反馈就无法迭代。大家抢的就是时间,快速杀向市场,建立反馈,才能获得产品领先。

等到进入确定性阶段,再以经营结果来评价,回到完整的组织阵列上,用收入、毛利、市占率来考核。那时,组织讲究的就是精度(能力)和准度(专业)了。

广和通在2023年开始做AI。我们一家原本做物联网通讯解决方案的公司,怎么做AI?也是同样的方法论。

不能不花钱,也花不起太多的钱。只能从市场上找一个行业的最小切口,把它验证成商业闭环后,再进行大规模投资。这样,既投了钱,打造了队伍,也形成了商业闭环。

通过这套对组织的思考与重构,在新质时代,我们把新质生产力用起来,在市场上变现,得到不一样的发展。

/ 延伸阅读 /