经济放缓、流动性陷阱、贫富差距……后疫情时代,如何应对危机? | F观点

人类的历史在不断重复,差不多七十年左右就会给我们一次“压力测试”。此次疫情,也是对全人类的一次考验,让我们重新思考经济发展的目的是什么?是为了单单追求GDP,还是提升人民的幸福感?我们是互相攻击的敌人,还是共同建筑人类文明共同体的盟友?

近日【中欧F师说】课堂上,芮萌教授通过对技术周期、债务周期、政治周期的全面分析,带领大家透过当前国内外的各种现象、乱象,分析背后的原因和逻辑,看清我们目前正处在一个什么样的阶段?疫情之后,又将面临哪些趋势和挑战?

芮萌教授

中欧国际工商学院金融与会计学教授

鹏瑞金融学教席教授

我们今天生活在一个充满不确定性的时代,用四个英文单词概括就是VUCA:

V是volatility,不稳定性;

U是uncertainty,不确定;

C是complexity,复杂;

A是ambiguity,模糊。

人类的天性是厌恶风险,希望稳定,大自然的不确定性给人类带来了深深的恐惧。今天当我们面临新冠疫情在全球大流行的时候,再一次触及了现代人最底层的恐惧基因,唤起了我们最原始的认知,如何面对不确定性?

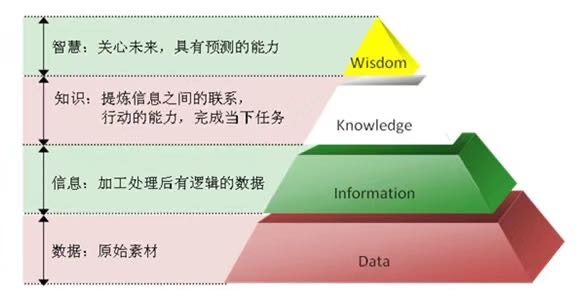

很多人认为掌握的信息越多,就越能减少不确定性或是自我焦虑,这个认知其实是错觉,因为我们今天正处在一个信息大爆炸的时代,碎片式的信息输入无法消除人们的焦虑和恐惧,我们可能知道一些现象、一些结论、一些知识点,但我们自己却没有足够的判断力,去辨伪存真;正确的方法是改变我们的认知,通过系统化学习,通过“科学决策”,透过现象看到本质

DIKW体系

就像大自然存在气候变化长周期一样,在经济社会发展领域,只要时间跨度足够长,我们就会发现历史的重复现象,或相似之处;这样我们就可以通过比较历史来理解过去,从而推测未来可能发生的事情。

通过研究历史数据,学者们发现在过去三百年中,人类文明出现巨幅增长,其动力和原因包含三个重要因素:科技、金融、政治,下面我们就围绕这三个变量,找出不确定性中的规律所在,从而找到相对的确定。

推动经济和人民生活的三大周期

1

技术周期&经济危机

技术红利消退,全球经济进入“停滞期”

科技代表着生产效率,这是影响一切最根本的因素,只有生产效率提高了,才可能用相同的时间和资源创造出更多价值,从而推动社会的前进。技术和创新是人类经济最重要的动力,同时也会带来经济的波动和社会的变迁。

前苏联经济学家Kondratieff最早提出“技术周期”理论,也被称为“康波周期”,该理论认为资本主义经济中存在一个为期50-60年的经济周期,其中前15年是衰退期;接着20年是大量的再投资期,新技术不断采用,经济快速发展;后10年是过度建设期,过度建设的结果是5-10年的混乱期,从而导致下一次大衰退,我们目前正处在第五个技术周期的过程中。

为什么会形成康波周期呢?其背后的逻辑与技术如何传播有关。《创新的扩散》一书认为,创新扩散的过程可以用一条“S”形曲线来描述。在扩散的早期,采用者很少,进展速度也很慢;当采用者人数扩大到居民的10%-25%时,进展突然加快,曲线迅速上升并保持这一趋势,即所谓的“起飞期”;在接近饱和点时,进展又会减缓。

而科技与经济之间又存在着双螺旋增长模式——经济伴随着技术的扩散,经历“复苏-繁荣-衰退-萧条”的周期性变化:每一次新技术诞生,将在一段时间内成为推动经济的主动力,随着技术红利的转移和扩散,技术对于整体经济的支撑作用会逐渐降低,尽管在一段时期内还会支撑经济的发展,但是其支撑经济增长的主导权将会逐渐被新的技术所代替;随着新技术的不断产生,技术与经济形成了一个个相互独立但又共同支撑总体经济增长的双螺旋态势。

值得注意的是,在原有技术红利消退、新的技术红利尚未培育起来这段时间内,全球经济增长会处于一个短暂的缓慢增长或者停滞期,而我们现在就是处在这样一个停滞期的过程当中。

2

债务周期&金融危机

技术周期和债务周期不同步,就会带来金融危机

长期的经济增长由生产效率、技术进步、劳动力等要素决定,但短期内则是由金融这个要素所决定的,现代金融当中最重要的变量是债务。

去年的畅销书《债务危机》的作者Ray Dalio,在书中给我们呈现了一个经济增长与“债务周期”之间相关性的模型。

他认为,短期内,如果经济出现衰退,企业可以通过举债来刺激经济,而信用可以“凭空产生”,当信用产生了借贷,借钱的人就有了更强的消费力,由于一个人的消费就是另一个人的收入,那么借贷导致收入提高;当收入提高,个人资产增加,贷方的信用状况就改善了,可以获得更多的借贷,从而进一步推高消费和收入。

但是当消费的需求超过总供给的时候,物价就会上涨,导致通胀,此时央行通常会采用紧缩的货币政策来打压通胀,而紧缩的货币政策会大大提高借贷成本。首先,利率上升会直接减少借贷;其次,在收入不变的情况下,贷方要还更多的钱,于是会减少消费,导致收入的减少;而当消费需求减少时,物价下降又导致了通缩和衰退,央行就会采用宽松的货币政策,下调利率,使得借贷的成本下降,重新开始一个新的债务周期。短周期的累积促进经济增长,同时债务也在不断累积叠加形成长期债务周期;一般情况下,短的债务周期是8到10年,长的债务周期每50到60年会出现一次。

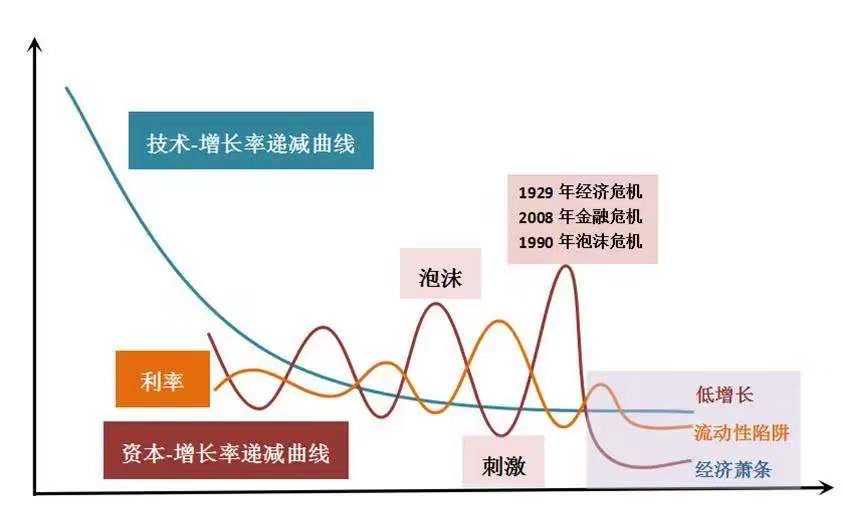

然而,当技术周期和债务周期不同步的时候,就会带来金融和经济危机。当技术红利逐渐消失时,投资收益率持续递减,大量富余资本便会追逐投机性市场,获取短期利益,持续堆积的高杠杆、高泡沫就会频频诱发金融危机,且越演越烈。每一次经济危机的背后,其实都跟技术周期和债务周期有关。

债务周期和技术周期

当资本收益率持续递减,利率振幅持续缩窄,货币政策的空间就会越来越小,利率市场最终会陷入“流动性陷阱”,这意味着,货币价格(利率)趋于零,却依然没有人愿意借钱来投资,或银行认为借钱出去的风险太大了,逆向选择不愿意放贷。我们看到越来越多国家的国债出现负利率,可见我们当前就处在这样的“流动性危机”当中。

3

政治周期&治理危机

政治周期背后最主要的因素是贫富差距

当技术红利消失,经济衰退,逆周期货币政策刺激的效率越来越低的时候,我们就会落入“政治周期”,而政治周期背后最主要的因素就是贫富差距。

低利率引发流动性泛滥,实体经济无法承受流动性,便由金融市场来承接流动性,从而推高金融市场上的资产价格,使得有资产的人获得收益,而没有资产的穷人无法享受资产泡沫所带来的红利,从而导致贫富分化越发严重。

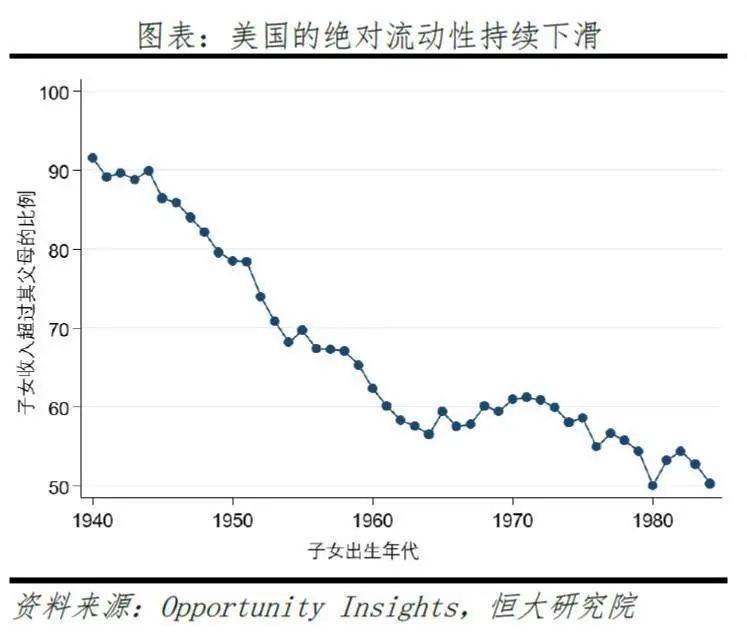

从全球的财富分配情况来看,8.2%的成年人拥有将近86%的财富,而财富的不平衡又会带来机会的不平等。以美国为例,美国梦的核心是只要你努力,就有希望实现阶级的跃升;而我们从“绝对流动性”这个指标可以看到,下一代人实现阶层跃升的几率在过去几十年中持续下滑,阶级上升的通道变的越来越狭窄。

此外,教育机会的不公平也在加剧阶层的固化,越来越多的人对未来失去希望,底层民众的不公平感增加,这就会引发民粹主义。民粹主义背后的一个表现是政治的两极化,原本美国是民主党和共和党交替执政,他们的绝大多数政策是非常类似的,但今天我们看到政策的两极化非常严重,其背后就代表着社会的撕裂,而社会撕裂背后最重要的逻辑就是收入分配的不均衡、财富分配的不均衡而导致的机会不均衡。

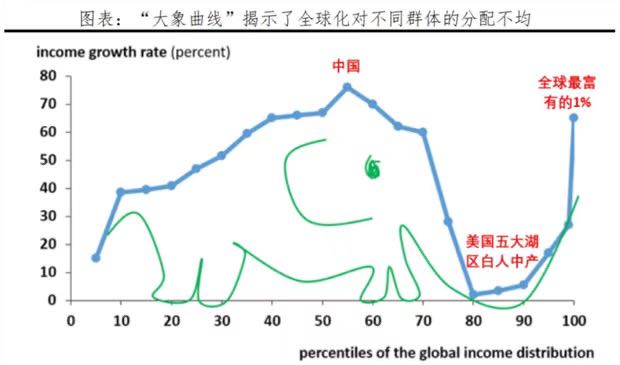

国家之间也是如此,国与国之间的收入不平衡也在不断加剧。世界银行资深经济学家Branko Milanovic的书中有一张非常著名的图,代表着全世界收入分配的不平衡,有新闻记者在原图上画了一些角,变成了生动的“大象曲线”。

我们看到在过去的几十年全球化浪潮当中,最大的受益者是咱们中国,尤其在加入WTO以后,中国经济真正实现了突飞猛进。除了中国等新兴市场以外,跨国公司和华尔街为首的富人阶层也是受益者。然而,谁的财富缩水最严重呢?答案是美国五大湖区的中产阶级,他们的收入和财富迅速恶化。全球化带来了分配的问题,“大象曲线”揭示了当前反全球化或者逆全球化潮流背后的逻辑。

经过梳理,我们可以看到经济危机、金融危机、治理危机,其背后的逻辑是技术周期、债务周期、政治周期。人类的历史在不断重复,推动人类文明最重要的因素是技术,但是当社会矛盾不断激化,人们的精力消耗在推卸责任和资源的相互争夺上,变成“零和游戏”的时候,经济就会出现停滞。

技术在什么情况下才会发展?——只有当人们愿意为一个共同的目标互相合作,才能激发创意,出现伟大的创新,从而推动社会朝着更好的方向发展。

债务危机何时能根本解决?——只有各国构建它的债务“护城河”,有纪律地将每个国家的资产负债表拉回到可控风险范围内,才能有效应对不确定性。

如何减少社会矛盾,解决治理危机?——需要更加公平的分配方法,来帮助弱势群体;并不是纯粹给钱,而是给他们更好的教育和上升的通道和机会。

法国作家莫泊桑说过,生活不可能像你想象的那么好,但是也不会像你想象的那么糟。今天我们处在一个历史的分水岭,看似糟糕的背后,其实孕育着美好。“危机”这个词正是中国文字的智慧,危中有机。在这样危机的时刻,我们只有提高了认知,看清现象背后的逻辑,才能顺势而为,未雨绸缪。

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南