Fintech vs. Techfin,谁将更胜一筹?

Fintech:科技+金融,Techfin:金融+科技,从字面上来看有如在玩一场文字游戏。两者之间本质上是怎样的一种关系,未来又究竟孰优孰劣?世界日新月异地在变化,每一次新的科技都会带来革新,抓住金融本质和人类本性才是答案。

芮萌

中欧国际工商学院金融与会计学教授

中坤集团金融学教席教授

博士课程 课程主任

关于Fintech与Techfin的关系可谓众说纷纭,有人说是颠覆与被颠覆,有人说是革命与被革命,还有人发明了一个新的词:亦敌亦友,即你中有我、我中有你。若要看得懂两者之间的本质关系,首先要了解什么是金融的核心。

金融是在不确定的情况下,实现资金跨时间跨空间的合理配置,从而达到社会效用最大化。金融要解决信息不对称和道德风险的逆向选择,其本质在于信息和信用。

若说直白一些,金融就是有钱人和聪明者之间的跨期交易。有钱人是投资者,他们把今天的钱挪到未来去花,就有了资本。聪明人是融资者,以企业家和创业者为主体,他们有很多好的创业的理念,但是没有钱,他们把未来的钱借到今天来用。

金融要想实现资金跨时间与空间配置,前提是要解决信息不对称和逆向选择「劣币驱逐良币」的问题。有两种办法来解决:

第一种办法,间接融资。虽然投资者和融资者之间互不信任,但他们不用直接交易,而是通过他们信得过的金融中介进行交易,比如说银行。投资者把钱交给银行,银行把钱投给融资者。在间接融资的过程中,金融中介建立了一整套成本高昂的风险管理系统,以对风险进行有效的识别和定价,为投资者和融资者提供了一份宝贵的诚信与信任。

第二种方法,直接融资。直接融资是一种没有金融中介介入的融资方式。在传统金融模式下,金融交易双方面临着如信息搜索、处理和匹配等各种各样的成本。市场上的一些信息中介(如四大会计事务所、分析师等)可以提供尽职调查、财务分析、风险汇集和审慎管理等专业服务,来解决信息不对称,分散承担风险,降低交易成本,实现风险的定价与交易。

那么,在直接融资和间接融资之间我们究竟该做何选择?它们的边界又在何处?首先比较一下这两种融资方法各自的成本。

解决信息不对称有三种成本:逆向选择效率损失;信用风险损失;营运成本。

间接融资的优势在于逆向选择的效率,而直接融资的优势则是营运成本。公司与国家采用何种融资方式主要由相对成本来决定。例如美国80%的融资是直接融资,而中国80%的融资是间接融资。

1/ Fintech:一种降本增效的民主化的金融模式

基于上述金融的核心职能,我们首先来看Fintech。今天触目所及的科技有互联网、移动互联网、大数据、人工智能、区块链,智能数据分析等等。这些科技加上传统金融,就产生许多Fintech的商业的模式。比如说支付、征信、智能投顾、机器人分析师、车联网保险等等。它带给人类几大改变:

改变一:提供高效且低成本的服务

互联网突破地域和时间的限制,可以在任何时间和地点销售任何的产品,从而提高了效率。而低成本则归功于大数据分析和搜索引擎,前者可以降低库存成本的风险,后者则可以降低信息搜寻的成本。

IBM大中华区金融服务部做的研究很好地论证了上述观点。研究发现一个普通的银行交易,如果放在物理网点——柜台去做,平均成本是4美金。如果从柜台移到呼叫中心,成本下降到3.75美金。如果在ATM上完成这个同样的交易,成本进一步下降至0.85美金。如果到了今日的手机银行上完成交易,成本只有0.08美金。这就是科技加金融带来的第一个改变,它可以为我们提供高效且低成本的服务。

改变二:长尾理论

我们用两张图来进一步解释。

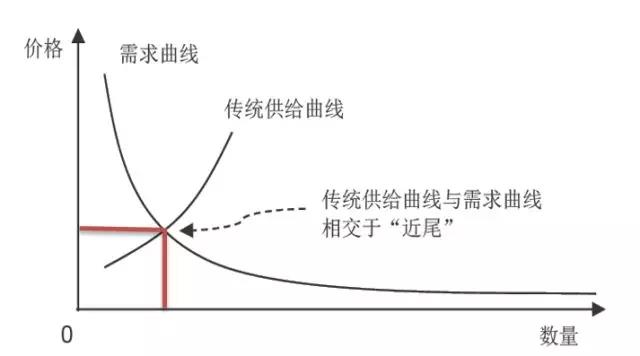

传统的供给曲线

在传统的攻击曲线图中,边际成本的上升使得传统供给曲线的斜率比较陡峭,所以传统供给曲线跟需求曲线的交点就是近尾。换句话说,在工业化时代,提供的产品数量比较少,但是价格比较高。

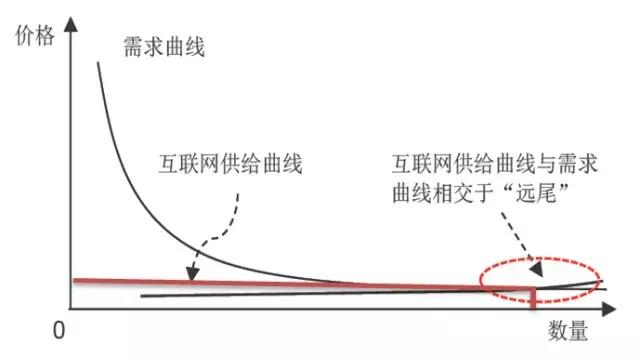

互联网时代下的供给曲线

而在互联网时代下的供给曲线图中,我们可以看到技术大幅降低了边际成本,甚至有人打出了「在互联网时代边际成本为零的口号」。比如说同样一个APP,一万个人与一个亿人的使用成本几乎是一样的。边际成本趋零使斜率变缓,改变了原有的供给曲线,其与需求曲线的交点是远尾而不是近尾。

较之于近尾,远尾可以以更低的价格提供更多的产品和服务。这就带来了所谓的金融科技的一个副产品:普惠金融。

因为成本的缘故,银行不愿意服务资产较少的客户,在中国很多家庭收入低于一万元,科技很好地解决了这些人的金融需求。余额宝上线18天就吸引了250万的客户,一年以后它的客户超过了1个亿。这些银行不会待见的、账户平均余额只有5000元的客户,在普惠金融中享受到了服务。

改变三:大数据实现风险管理数据化

风险控制是对还款人的还款意愿和能力进行识别。原来可调用的信息非常有限,但基于大数据,机器可以从一个人的电商、游戏、社交、O2O、朋友圈、具体的地理位置等维度,对其进行精准的画像,识别风险,从而对风险定价。

改变四:产品或服务源自用户的需求

在工业化时代,出于追求成本和效率,供应商主导市场需求,并生产标准化的产品。产品从设计、生产到最后抵达消费者的手里,经过了一条很长的价值链,许多与客户需求相关的信息在这条价值链传递过程中消失殆尽,客户的个性化需求无法得到满足。但借助于科技,人们可以跳出原来的价值链思维,走向由「用户+云+端」构成的互联网思维。

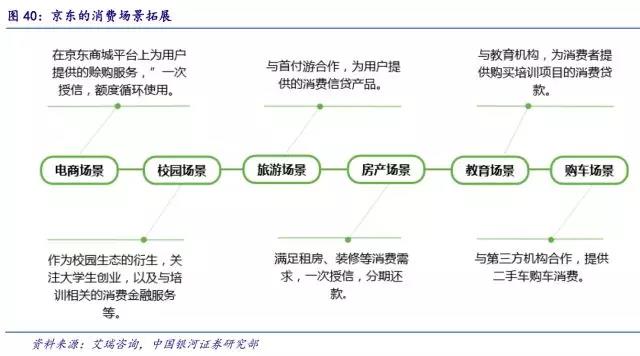

场景则是这种思维方式的改变所带来的产物之一。一家公司的消费场景可以涵盖众多方面,以京东为例,在京东商城中有学校场景、电商场景、旅游场景、教育场景、购车场景。场景化的金融服务可以更好地满足客户个性化需求。

改变五:金融脱媒

传统金融中介为市场提供金额匹配、期限匹配、风险匹配等服务,从中收取手续费,产生利差,获取利润。而科技则使人们跳过中介直接完成交易,提高投资收益,降低融资成本,从而产生金融脱媒的现象。

另一方面,信息不透明也是传统金融机构的弊端之一。《华尔街日报》曾以一幅题为「我的管理费到哪里去了?」的漫画对此现象进行揶揄,直击客户对传统金融机构不确定性的痛点。

改变六:精神的创新

开放、平等、协作、分享——这八大字是互联网精神之所在。在金融民主的理念之下,人们可以设计出更加简单的、去中介化的金融产品,使得更多老百姓从中受惠。

2/ Techfin:用技术带动大象跳舞

有人称Techfin是革命和被革命的关系,对此不少传统的金融机构从业者非常焦虑,包括BBVA银行主席Francisco Gonzalez Rodriguez,他说——

「Our biggest competitors are not necessarily other banks. They are Amazon and Google.Those are the companies setting the expectations of our customers.

我们最大的竞争者不是其他的银行,而是亚马逊,而是谷歌。因为他们为消费者制定了一个更高的期望。」

传统金融机构并非不思进取的恐龙。事实上,传统金融机构一直在积极地拥抱科技。纵观美国银行的金融创新,从50年代的信用卡,60年代的ATM,到70年代的POS机……科技是进步的助推力。再来看中国电子银行的发展。2017年交易量近两千亿笔,交易额近1600万亿人民币,透率近80%。传统金融机构一直持续进步与变化中。

与此同时,传统金融机构也开始向互联网和高科技公司学习,搭建自己的电商平台。为个人、企业和政府提供商品交易、金融投资和融资服务的平台。

3/ 透过现象看本质

那么,究竟Fintech和Techfin孰高孰低呢?其各自优势又是什么呢?

有种观点称Fintech只不过是旧酒换新瓶。线上有P2P,线下有民间借贷;线上有众筹,线下有融资;线上有第三方支付,线下有支付结算;线上有理财产品,线下也有理财产品。它们没有实质性的创新。

如何看待这种观点?让我们回到金融的定义中寻找答案。金融是在不确定的情况下,实现资金跨时间跨空间的交易,解决信息不对称和道德风险的逆向选择,其本质就在于信息和信用。

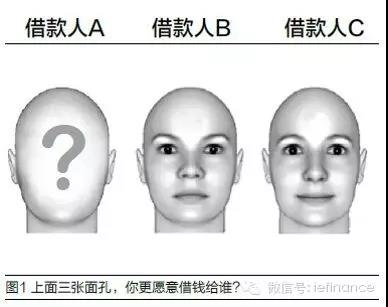

几位美国教授做了一个实证研究,他们从LendingClub里面找了三张照片:借款人A只递交了个人信息,没有上传照片。借款人B上传了一张非常严肃的照片。借款人C不但递交了个人资料,还上传了一张面带微笑的照片,如果你是投资人的话,你会更倾向于贷款给哪一个人?

【设置投票互动】根据上面三张脸,你更愿意借钱给谁?

◾借款人A

◾借款人B

◾借款人C

大部分人都会选择C。科技没有改变信息与传递,没有改变人与人之间的信任,没有改变人的本性。在人的交流沟通中,语言只占7%,还有38%是通过语气和声调来传递信息,剩下55%则是通过肢体语言。互联网并不会改变信息,也没有增加人与人之间的信任感。

用一组LendingClub公司年报中的数据来进一步支持这种观点。LedningClub把客户贷款等级分成A、B、C、D、E、FG六个等级。FG级的坏账比例达到了19%,E级的坏账率是15%,但19%、15%的坏账率并不代表它能识别风险。

互联网等科技的出现改变了金融交易的范围、人数、金额和环境,但是没有改变金融交易的本质。Fintech不是新的金融,而只是金融销售渠道的创新。Fintech虽然在渠道上挑战了传统金融机构,但是在产品的结构和设计上,与银行、保险产品、资本市场等所经营的产品没有区别。金融的本质没有变,还是交易各方的跨期价值交换,是信息的交换和风险的识别与定价。

Fintech企业拥有创新基因、更符合互联网精神的企业文化和平台竞争的先发优势,它们目前还可以利用监管不对称进行监管套利。Fintech的优势在于标准化金融产品的销售,在于低成本服务长尾客户的能力,在于能力范围内对客户信息的精准把握。

而传统金融机构拥有垄断性的线下能力、金融专业能力、强大的资金和实力雄厚的客户资源。因此它们的优势在于设计和销售个性化的金融产品,在于客户信息来源的广泛性。

4/ 成本优势决定两者边界

那么,如果我们做一个大胆的预测,Fintech和Techfin的未来会怎么样呢?

未来两者之间一定存在一个边界。这个边界由各自的成本优势所决定,可以按照以下维度来划分:

第一种按照客户的信用评级来划分。比如美国用FICO评分,650分以上的优质客户可能仍然是传统金融机构服务,650分以下则由金融科技公司服务。

第二种按照企业的生命周期来划分。企业发展会经历初创、成长、成熟和衰退四个阶段。当公司处在初创和成长期时, Fintech公司可以为其提供这个时期所需的天使融资和供应链金融的服务。当企业走向成熟,出现IPO、再融资或并购需求的时候,传统金融机构则更有能力为其提供专业的服务。

第三种按照客户资产大小来划分。传统金融机构服务高净值的客户,提供非标准化的产品。而Fintech公司则服务那些低净值客户,提供标准化的服务。

第四种按照长尾理论划分。20%的头部客户创造80%的利润,需要一对一的、有温度的、面对面的、个性化的服务。剩下80%的长尾客户,则由智能投顾一对多来服务,这样可以降低成本,但这80%的客户只产生20%的利润。

最后一种按照代际来划分。美国的一份研究报告发现,36%的千禧一代没有信用卡,60%的人认为千禧一代不在银行服务的客户群之内,银行所服务的是他们的父辈一代。相比之下,Robinhood这类的股票交易网站才是千禧一代的地盘,高科技公司是他们更垂青的投资对象。

科技一定会重塑金融,两者可能将从博弈走向融合,最终将会是一个你中有我、我中有你的关系。

5/ 深刻洞察人性,是迷雾中不变的星光

「那是一个最好的时代,那是一个最糟糕的时代」,你可能对这句出自于狄更斯《双城记》开篇的句子烂熟于心,但你可能并没有看过开篇的那段完整文字,狄更斯是这样写的——

那是一个最好的时代,

那是一个最糟糕的时代,

那是智慧的年头,是一个愚昧的年头,

那是个信仰的时期,那是怀疑的时期,

那是一个光明的季节,是一个晦暗的季节。

是一个希望的春天,是一个失望的冬天。

我们目睹了一切,我们对于一切熟视无睹。

我们都在直奔天堂,

我们全都在直奔相反的方向,

也就是地狱。

世界日新月异的变化着,每一次新的科技都会带来革新。对于未来的把握,在于我们是否可以深刻洞察人性。因为不管什么样的金融,最后都是服务于人的。深刻理解人的本性,敬畏金融的本质,拥抱新的技术和理念,是迷雾中不变的星光。

根据芮萌教授在“见面:智能∞金融:无界未来”活动演讲整理

编辑:刘菁