对公司与个人的灵魂拷问:行业缺了你,会有什么不同?

你投资的行业能否让你的财富增值?

你投身的行业是否值得你为之日夜奋战?

反之,对于行业来说,你所在的公司处于什么位置?

如果你的公司消失了,行业会有不同吗?你的上下游会有不同吗?

如果你的公司缺了你,会有差别吗?你的价值何在?

张宇教授通过以价值为基础的战略学分析框架,帮助你更清晰地观察行业、预测行业、塑造行业,也更清楚地认识自己。

张宇

中欧国际工商学院战略学副教授

中坚力量升级课程-课程主任

中欧创投营-联席课程主任

01

如何预测一个行业?

价值创造 & 价值获取

大家都知道做好投资很难,要上知天文下知地理,要关心美国总统说了什么,也要知道新能源车是怎么回事,但万变不离其宗,回到投资最基本的要素,无非是“三好”——好行业、好公司、好价格。“三好”中如果有“两好”、甚至“一好”想得比较透,就会对你的投资带来很大帮助,我们今天重点讲行业。

有的行业天生就是好行业,比如白酒、烟草、酱油、醋、榨菜......但这些行业只有那么几家公司,所以对于我们来说,更多的投资机会其实还是在新兴行业,比如新零售、全民直播、人工智能等等。但是不是所有火的新行业都要投呢?这其实可以用我们掌握的战略工具来分析。

第一, 价值创造。

价值创造=客户支付意愿-供应商机会成本。支付意愿和机会成本的差额越大,创造的价值也就越大。优秀的企业,通过低机会成本的要素,创造出高的支付意愿,这才是好的价值创造。比如用大家都不吃的高粱,做成可以卖到一瓶3000元的白酒;化学药的原料是化工原料,做出的药可以治病救人,支付意愿非常高;所以白酒和制药行业创造了很多价值。

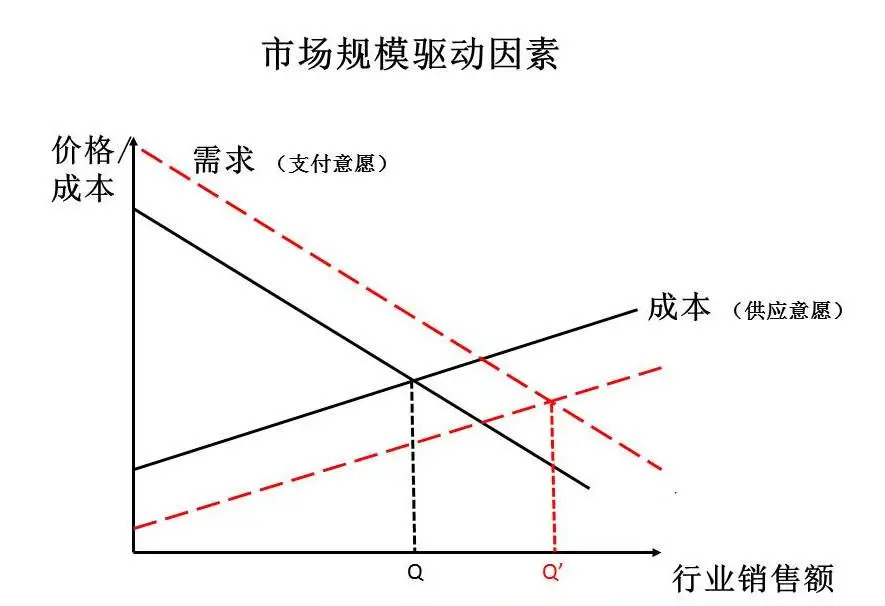

为什么这个概念这么重要?因为价值创造的大小决定了行业蛋糕的大小。新兴行业未来能不能赚钱?这个行业值不值得投资?值不值得在这里找职业发展机会?理解价值创造的两个维度就很重要:支付意愿和机会成本,分别对应需求曲线和成本曲线,而这两条曲线的交叉点就决定了市场规模。

对于商家来讲,把产品做得更好,能够提高需求,如果成本不变,则市场规模是扩大的;如果成本同样变大,这个交叉点又回去了,所以我们在判断行业是否有潜力的时候,除了看它能不能把产品做得更好,规模扩大的同时,还要看它能不能有效降低成本。

餐饮行业就存在这个问题,当你想把规模做大的时候,你会发现成本快速上升,所有能够做大规模的餐饮业,都有一个特点——标准化,比如国外的汉堡和炸鸡,国内的海底捞,他们都是通过标准化,在规模做大的同时降低成本。

第二,价值获取。

创造了很多价值,但价值一定会到你手上吗?这中间客户和供应商都要分走一部分,最后公司拿到的其实是价格和成本之间的差额,这在财务会计上叫做“利润”,战略学上叫做“公司获取的价值”。

如何能在所创造的价值中获取更多价值?你必须在价值创造当中起到关键作用,你的参与能创造更多的价值,而你的缺失将导致能创造的价值有所损失,这就是你的“附加价值”,也是你的竞争优势。

试问:你所在的公司如果消失了,行业会有不同吗?你的上下游会有不同吗?你的公司、你的组织缺了你,有差别吗?如果你的答案是没有,也不要难过,因为绝大多数公司和人都做不到这一点。但是认识到这一点,认识得越早,对你越有好处。重要的是,不管是组织还是个人,我们都要一直朝着这个方向去努力。

竞争优势不是单单靠你跟朋友、同学去饭局能够达到的,说到底是由你自己到底能有什么独特的贡献决定的。查理·芒格说:要想得偿所愿,最保险的方式是让自己配得起它。这一句话,对行业、公司和个人都适用。

从“价值创造”和“价值获取”两方面来看,行业“火”≠行业好。

前几年共享单车很火,但一方面在扩大规模的同时,单车的机会成本大大增加,创造的价值有限;另一方面,不同共享单车的体验几乎没有差别,不同公司的竞争优势完全没看到。无论价值创造还是价值获取,整个行业和公司的前途都是有疑问的。

同样的思路来看2018年提出的机器人、虚拟现实、无人机等十大技术趋势,哪些值得投资?

这十个行业几乎都有价值获取能力,头部企业都能通过壁垒把价值拿到;但问题在于这些行业都试图替代已有的行业和技术,这个时候我们要问的是两个问题:

第一,相对于原有行业和技术,新兴行业有没有创造价值?需求和成本如何?

第二,顾客有没有更高的支付意愿?

工业机器人优势很明显,柔性足够大,可以做各种规格的产品,还能替代很多人工,降低成本;基因技术虽然成本很高,但可以治疗很多疑难杂症,商业化只是时间问题;大数据与云计算的结合,则致力于在降低成本的同时帮助企业获得更多的收益。这些行业都有很好的前(钱)景。

虚拟现实是另一个典型的例子。用虚拟现实看房,发现再好的虚拟看房之后还是要去现场看,网上的图片信息已经足够,根本不需要戴上VR头盔看,所以客户的支付意愿并没有很大的提升,但虚拟看房的内容制作和带宽要求在当时又很高,导致成本很高,这在当时是有问题的。

但放到现在来看,5G时代的高速率、低时延、大带宽,势必会降低物联网、人工智能、虚拟现实、增强现实的技术成本,这几个领域在未来几年可能会有很大的机会。

02

如何塑造一个行业?

网络效应 & 经验曲线效应

仅仅预测是不够的,在预测的基础上能把行业更快速地做好,或者把大家觉得做不好的行业,通过你的战略把它做好,这才是你带来独特贡献的地方,才是你的价值所在。

如何塑造一个行业?从价值创造的两个维度来看,一是提高支付意愿,二是降低机会成本。一般有三个基本思路:一是成功的差异化,通过产品改善,让大家更愿意买,愿意付更多的钱,同时成本增加并没有抵消支付意愿的增加。二是成本领先,成本降低很多,但是支付意愿却没有降低更多。三是做到双重优势,既降低成本,又提高支付意愿。

做好这两个维度,“正反馈”很重要。什么是“正反馈”?正反馈是随着用户数增加,市场份额增加,会带来支付意愿提高或者成本降低。

“正反馈”从需求侧来讲,产品价值随着用户增多而提高,我们称之为“网络效应”。在网络效应影响下,产品客户群把更多潜在买家吸引过来,因此市场往往向某个赢家“倾斜”。比如所有人都在用微信,微信就是一个赢家通吃的状态;时尚领域比如UGG,明星在穿,粉丝也跟着买,而后吸引更多人的认知和购买;工业品也是一样,电动汽车与充电网络之间就是典型的正反馈。有一本书叫《引爆点》,里面讲到有很多办法可以引爆需求达到网络效应,比如营销。

特斯拉的营销就做的很好,马斯克发个推特,大家都开始对新车型非常期待;争取有影响力的买家,特斯拉前几名的消费者都非常有名;还有提前注册,交一千美金定金;后来开始容忍盗版,其实就是开放标准;2015年特斯拉开始全世界铺充电桩,大家觉得用特斯拉很方便;造车速度也在加快,不仅在美国造车,还到上海临港建厂造车。

特斯拉股价真正开始发力是在2019年10-11月,这个时候正是上海的工厂建好了,车辆开始下线,每月一两万台订单,在中国一年交付20万辆,这是它股价上升很重要的因素,这就是产量和规模的重要性。

但不是所有的行业都有“引爆点”。有本书叫《信息规则》,讲了引爆的可能性,也取决于两个维度:一是规模效应的大小,二是多样化需求的强弱,两个维度构成的四个象限中,多样化需求弱、规模经济效应大的象限更容易“引爆”,比如汽车,数据、信息行业;而书籍、电影等行业风险就比较大,因为受众的喜好差异很大,需求在不断变化。

“正反馈”从供给侧来讲,随着产量的提高,单位成本下降,我们称作为“经验曲线效应”。即行业或生产商的累计产品经验每增长一倍,成本降低X%。

引起成本降低的因素有很多,可以通过学习和经验积累,提高劳动生产率和团队水平;可以通过规模经济降低成本;可以使用更专业化的设备;可以持续优化生产要素和产品设计。满足这些条件之后,你会发现随着累计产量和销量的增加,成本会降低很多。

当你的行业有经验曲线效应,有两件事就很重要,第一件事是定价。一代苹果手机的定价是599美元,到ipad发布时,市场普遍认为至少699美元,结果定价499美元。一代苹果手机用了三个季度达到百万销量,而ipad一个季度不到就卖了300万台。宣布定价后,几乎所有竞品都放弃了开发计划,只有三星在一个季度左右做出了样机,准备投产时,原材料、装配线已经被订光了,又等了大概半年。结果同样三个季度,ipad的销量达到了千万。现在苹果虽然智能手机的份额不高,但pad品类几乎没有能与之竞争的。

所以第二件重要的事就是市场份额,市场份额对应的是盈利能力和毛利空间,可以通过策略性定价获得。2019年11月之后,特斯拉几乎每半年降一次价,当Model Y降到35万元时,未来每年20万辆的销量就会很轻松,所以它对未来的扩产就有充足的底气,同时也给对手带来很大的压力。如果对手犹豫不敢扩产,你就拿下市场了;如果对手因为不敢扩产而不能降低成本,业内竞争力就会被边缘化。这个时候留给国产电动车厂商的是一个悖论:不降价份额会被拿走,降价了老顾客会不开心,这也是未来一年国产电动车厂商必须解决的问题。

同样,经验曲线并非每个行业都适用。首先,行业到底有没有经验曲线?有的行业规模扩大,但成本降不下来。其次,成本从哪里降?制造成本,原材料成本,还是销售成本?比如苹果降价之后卖得很好,三星也开始降价,但苹果的销售成本通过苹果商店分摊,销量越大,单位销售成本越低;而三星通过第三方渠道,销售成本是刚性的。第三,需求的稳定性。东西生产出来卖得不好或者滞销,这也不行。现在很多人买电动车,实际上是为了车牌,出了一线城市,没有车牌的限制了,电动车的需求到底够不够大,也是个问题。

因此,在行业发展方面,我们要努力寻找能够塑造和形成正反馈效应,对产业链有控制地位的行业、企业,以及团队,因为组织和人也很重要。选择一个差的行业,再优秀人也会很辛苦;而选择了一个好的行业,如果团队不行,同样做不好,这个时候就需要通过学习,通过与优秀的人去交流,提升自己的专业度,以及看人、用人、识人等全方位的能力,从而提升组织和团队的综合实力。

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南