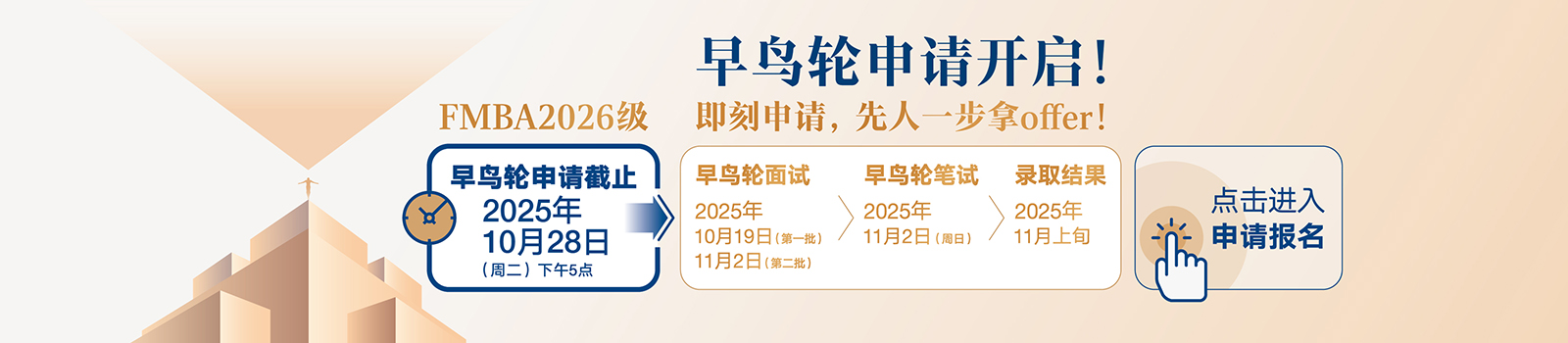

黄生教授:创新者、整合者、升级者——新形势下,你是哪种角色?| F观点

在当前全球经济格局深刻变化和中国经济转型升级的关键时期,资本市场的角色愈发凸显。中国企业如何在新形势下把握资本市场的脉搏,实现创新驱动和可持续发展,成为了业界关注的焦点。中欧国际工商学院金融学教授黄生以其深厚的学术背景和丰富的实践经验,为我们剖析了“新质生产力”的内涵,并从监管变化、市场生态、美国市场启示等多个维度,探讨了中国企业在资本市场中的角色定位和未来发展路径。在以新“国九条”为代表的一系列政策发布及中国资本市场转型的背景下,中国企业的资本市场之路该怎么走?而资本市场又该如何赋能“新质生产力”?本文带您一探究竟。

01

如何理解“新质生产力”

新质生产力是指创新驱动、技术引领以及可持续发展的生产能力。当我们在谈“新质生产力” 的时候,其实是在谈什么?我们的出发点是在谈中国经济未来的增长点——创新。而创新不仅仅是指通过战略新兴产业的发展带来经济的增长,也包括传统产业的创新做法,从存量中找增量,因为传统行业的体量是巨大的,所以它的增量也是不容忽视的。

传统行业要想在存量中实现增量,要靠效率的提升,在经济学上称为TFP(Total Factor Productivity)——全要素生产率的提升,即整合、转型与升级。无论是成熟行业横向整合,还是产业链核心企业主导的纵向整合,都同样重要。整合,是目前监管推动的重头,也是市场关注的重头。市场上还有一种企业角色是“升级者”,即以新的方式或模式推动传统行业的发展,它专注新技术、新模式在传统产业的应用,比如数字化和AI在行业与企业业务中的应用、绿色转型、国际化等等。作为投资人,除了“创新者”外,也可以更多地关注后两者“整合者”和“升级者”带来的价值创造。

02

监管的变化

从2023年的 “827” 到2024年的新“国九条”及1+N政策,再到2024年9.24后发布的 “并购六条”,证监会出台了一系列措施,比如上市的红黄灯、上市过程的严监管、减持退出的趋严;交易所也表示,有限的市场资源要优先服务于经济结构转型和产业升级。如果企业有真正的“硬科技”能够解决“卡脖子”的问题,能够带来“国产替代”的希望,那么这部分“硬卡代”企业是会获得特别支持的。

“新国九条”有四个关键词:股权——聚焦股权市场;体系——完善体系思维;质量——聚焦上市公司质量;回报——注重中小投资者回报。我们重点来讲体系和质量两个关键词。

新“国九条”:(局部)体系思维

从上图看,“体系思维”是指监管要以上市公司为核心,建成一个监管体系,一方面压实中介机构的责任;另一方面对于投资者,则鼓励长期资本进驻上市公司。这会给上市企业带来什么样的影响呢?

从指数化投资来看,截至 2023 年底,指数基金ETF的全球规模已经非常大,并且还在攀升。美国以ETF为代表的被动基金规模已经超越了主动基金规模,全球基本上都是这个态势。

全球ETF市场发展趋势

数据来源:上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)

而中国境内的指数化投资是什么表现呢?2018年以前,沪深两市ETF规模总量几乎从来没有突破过5000亿元,而2019年注册制以来,每年增量巨大;2024年前两月,全市场宽基股票ETF资金流入近3500亿元;截至2024年11月,中证A500指数系列产品突破80只,合计1002亿。

中国境内ETF市场发展趋势

数据来源:上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)

被动式指数基金ETF崛起,对于上市公司意味着什么?市场资源有限,被动式投资的上涨就意味着主动式投资的下降,就会带来所谓的“市值的分化”,即市场上不同公司资金分配的变化,长期资金倾向于那些权重较大、业绩较好、流动性较好的股票,而相对而言小微型的股票,日子会比较艰难。

这与国九条的另一个关键词“聚焦质量”也是相关的。监管推动的聚焦上市公司质量,其具体措施是鼓励产业并购,鼓励企业围绕主业通过并购重组的办法做大做强;同时在企业退市的环节里,完善多元退市渠道,鼓励头部企业吸收合并产业链上市公司。

监管的目标是要更强的、而不是更多的上市公司,所以希望通过上市公司吸收合并的办法来解决上市公司数量过多但质量不强的问题。于是有了一系列的配套措施,比如科创十六项措施、科创板八条等等。我们也看到了一些重大的突破,比如终于可以让亏损的标的卖给上市公司,比如A 股上市公司可以发行股票和可转债来收购非上市公司,所以监管的变化,意在打通原来的一些堵点。当然,具体实施相对于政策层愿景的推出要更艰难一些,其中还有不少关键阻碍因素要破除。

03

市场生态的变化

注册制开始推行到现在 5 年时间,从“市场之手”的维度来看,市场生态本身在发生什么变化?又会给我们带来哪些影响?

第一,资源的分化,主要是指注意力资源和资金资源。比如绝大多数低市值公司缺少分析覆盖和跟踪,这意味着公募偏股基金很难投资这样的上市公司;市值前25%的公司占A股总交易量超过60%。

第二,机构化和指数化。机构资金增多和持股比例增加,意味着企业基本面的重要性增加。工具型指数基金的兴起,更意味着资金面“马太效应”的形成和自我增强。

最后带来的结果就是第三个变化:上市公司市值的集中化。截至2023年底,A股上市公司总市值中位数仅约53.46亿,但2015-2023期间,市值排名前1/5的公司市值占市场总市值比例从62.47%增至71.68%,市值排名后1/5的公司市值占市场总市值比例从4.66%降至2.93%。这种市值、交易量/流动性等“二八分化”现象与美国、香港市场越来越相近。

04

美国市场的启示

中国市场正在发生的这些改变其实并不特殊,只不过发生的速度很快。他山之石可以攻玉,跟我们经济规模比较相近的美国市场,也许可以给我们一些启示。

过去 20 年以来,美国市场及公司生态有这样的几个特征:

从存量来讲,已上市公司大量退市,其中2/ 3 的原因是被收购。

从增量来讲,未上市企业 IPO 活动衰落,IPO数量大幅减少,新增IPO企业主要为创新型的亏损企业。其原因是什么?是美国的创新生态不行了吗?

我们看到尽管过去20年美国经济发生了好几个周期的变化,但拿到 VC/PE 投资的公司数量却是单边上扬的。中间的剪刀差去哪里了?这些公司只能是卖掉了。其重要原因是产业集中度在提升,大企业垄断能力增强,胳膊拗不过大腿,那就“抱大腿”,出售给行业中规模更大的公司;大家都这样想,行业集中度就会更加深。

美国获私募股权融资公司与上市公司数量

在过去 20 年的美国市场上,大多数行业经历了整合、上市公司数量减少了超过40%,整个市场美国本土上市公司大多数时候少于 4, 000 家。存活下来的公司平均市值变大;而另一端,IPO市场成为拥有新兴商业模式/技术、但亏损企业的募资市场。

美国上市公司特征演变:IPO中亏损公司占比

这是一个什么样的市场?一方面非常能容忍失败,创新但亏损的企业也可以来IPO。另一方面,已上市的公司可以卖给比你更强大的公司。所以最终就形成了“两头大,中间小”的市场,一头是整合完成的公司,一头是创新型公司,中间的公司则要思考是卖掉自己还是有能力去买别人。这是一个令人羡慕的市场形态,有利于经济的创新,有利于做大做强。

中、美国内上市公司数量和市值

数据来源:Compustat;Wind

与美国相比,我们国内目前的市场生态是“两头小,中间大”。未来的趋势,我认为上市公司的数量上升到一定程度会下来,上市企业的门槛在增高,未上市的创业公司独立生存、发展空间缩小,同时很多公司会被收购,会发生更多的行业整合,产业集中度会进一步提升。

我的建议是,很多公司将来要奔着卖掉自己的出发点去努力。有很多创业者的梦想是为了改变世界,但是不是可以换个思路,你不一定要亲自去改变世界,你可以通过将自己创立的企业卖给更强的公司、从而帮助别人来改变世界,不也是在改变世界吗?因为你的公司让别的公司改变世界变得更容易。

05

投资人面临的挑战

我们很多 FMBA 同学在从事投资相关的工作,这样的市场变化,对于一二级市场的投资人而言又意味着什么?

我们已经看到,一级市场投资人在选择投资标的时候,已经在考量其退出方式和估值。在跟被投企业谈的时候,原来可能会问你估值多少,未来计划是什么?现在则会问你是卖掉自己退出还是要IPO?如果要上市,那将来准备在哪上市?部分投资人已经注意到了监管和市场生态的这些变化,并开始用一级市场积累的技能去投二级市场。

二级市场的变化,更多的是不光做选择(“买股票”),还要做行动(“推动公司改变”)。原来只做被动选股的策略,而现在很多投资者持有股票后采取更加积极的策略,跟公司的管理层沟通交流,更积极地参与公司治理,来帮助公司提升估值,甚至推动并购整合。

总体来讲,我对并购重组的前景是看好的,但这个过程将是长期的。并购首先对宏观环境的要求比较高,它必须是一个顺周期的活动,意味着对未来的预期要看好,才能促使大家去做融资、加杠杆,去做并购整合这件事。它还要产业结构趋向成熟化,整合的需求才会提升。内部条件上,需要标的股东的让位,外部则需要有强大的买方。当然,并购交易的复杂性本身就让并购这件事并不容易发生。再加上我们中国传统的“创业守业”文化,到“连续创业、做完0-1就卖掉公司”的文化,也需要时间来慢慢改变。此外,市场法治的进步与监管措施的完善也是不可或缺的。

未来中国企业的资本市场之路,我认为会集中到“整合者”和“创业者”这两头,整合者是从10到N,创业者是从0到1,当然也有不容忽视的传统企业的“升级者”。所以对应起来,我个人特别关注的三类企业是“做大做强”的成长型企业,“国产替代”的创新型企业,以及“效率提升”的价值型企业。

课程介绍册

课程介绍册 申请指南

申请指南