中国的经济增长优势还在吗?

刚刚闭幕的2016年两会上,李克强总理表示,中国经济是困难和希望并存,如果从底盘和大势来看,希望大于困难。

那么,繁荣了30年的中国经济该如何持续发展?增长的优势还在吗?如果在,优势究竟是什么?

中欧国际工商学院经济学教授朱天对此有独到见解。他认为,中国经济腾飞的根本优势不在制度而在文化,并且这种文化优势不会在一两代人内就消失。

关于中国经济增长的流行解释

流行解释一:基数低、劳动力廉价?

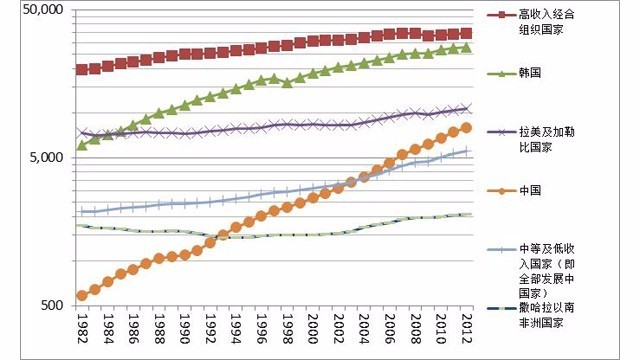

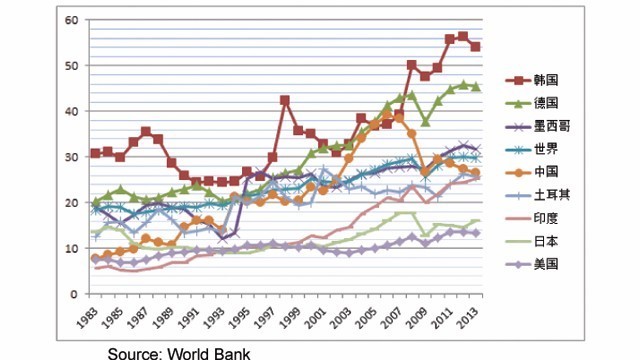

人均GDP增长的国际比较(美元)

我们看世界各国的人均GDP增长,中国的增速最快,不只是一般的快。中国的基数低,劳动力相比发达国家有成本优势,所以我们的增速比发达国家快并不奇怪,可以说是追赶效应。

难以解释的是,为什么中国的经济增长速度(远远)快过几乎所有其他发展中国家?这就是中国增长之谜。

绝大多数低收入国家的增长并不快,直到10年前,它们的GDP增速比发达国家还慢。所以,基数低、劳动力便宜本身并不会让一个国家的经济增长更快。

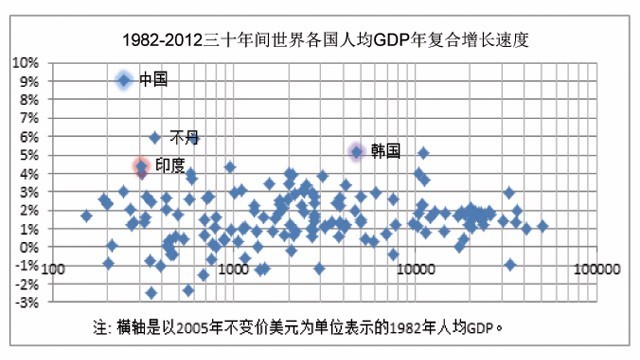

经济增长速度与发展水平关系不大

我们用定量研究的方法,把所有国家的数据放在一起,横轴是收入水平,纵轴是增长率,每一个点代表一个国家。

发达国家30年来的平均增长率绝大多数都小于2%,事实上发达国家的增长速度在越来越慢。然后不发达国家的增长都很快吗?有快的像中国,但还有很多慢的,甚至是负增长的,像津巴布韦不只在某些年份负增长,而是三十年来平均下来都是负增长。从图中我们发现经济增长跟发展水平没有必然的关系。

流行解释二:改革开放?

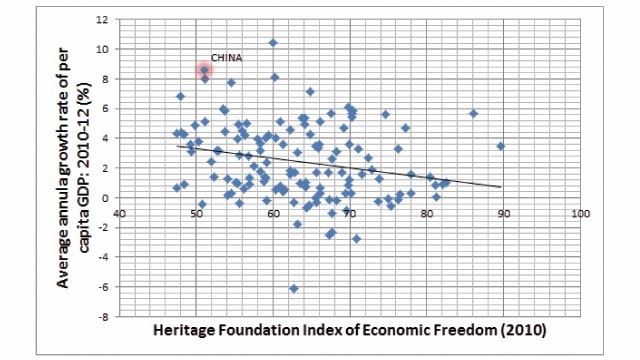

经济自由与增长速度

改革开放可以解释中国在1980年后的三十年,增长为什么远快于1980年前的三十年。但不能解释为什么中国的增长快过其他发展中国家。多数发展中国家在过去三十年里也程度不一地经历了市场化的改革和对外开放。事实上,很多发展中国家的经济自由程度要超过中国,所以改革开放不是中国的独有优势。

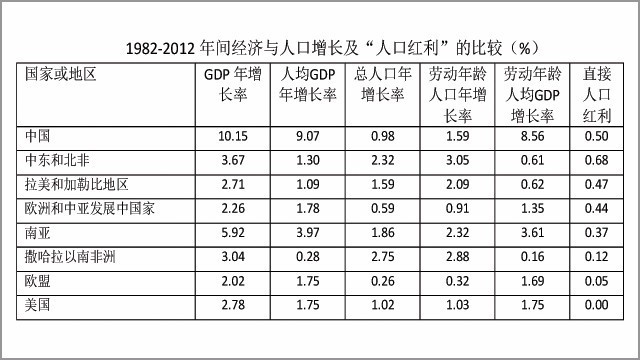

流行解释三:人口红利?

中国此前实行计划生育政策,孩子少了,劳动人口占总人口的比例高了,即被扶养的不劳动人口减少,不劳动人口的增长速度要比劳动人口的增长速度慢,这就叫做人口红利。当一个国家的生育力急剧下降的时候,这个国家就会有所谓的人口红利。

人口红利也不是中国所独有的

中国在1982年到2012年之间,劳动年龄人口的人均GDP增长率是8.56%,但是总人口的人均GDP年增长率是9.07%,所以直接的人口红利是就是0.5%。很有意思的是,不只是中国人在少生孩子,全世界都有这个大趋势,只有非洲国家几乎没有人口红利,因为非洲国家的生育率下降速度比较慢。所以,人口红利并不高,并且也不是中国所独有的。

流行解释四:出口拉动?

关于中国经济增长还有一个说法:过去三十几年,全球化的浪潮席卷世界,而中国正好利用劳动力的成本优势,大量生产出口商品,成了制造业大国,所以中国的经济增长主要是靠出口拉动的。

出口占GDP的百分比

事实上是这样吗?30年前,中国确实非常闭关锁国,出口占GDP的比重小于10%,现在超过了20%,2007年曾经接近40%。尤其是在2001年到2007年之间,我们的出口增长特别快,我们的GDP增长本来就很快,而出口增长在那些年比GDP增长还快很多,那应该与中国在2001年加入了WTO有关系。

但是到今天,中国出口占GDP的比重与世界其他主要发展中国家的水平差不多,比世界平均水平还低一点。

中国的经济增长带动了出口

中国的出口在改革开放以后才赶上了世界水平,谈不上有什么优势,只能说以前有劣势,所以出口不是中国经济增长的动力,不是出口带动了经济增长,而是经济增长带动了出口,因果不要搞反了。

假设说通过出口就可以把一个国家的经济搞上去,那什么样的国家经济增长最容易?小国家。国家越小,出口占比越高,出口也相对更加容易,因为小国的出口不太会引起进口国的贸易保护主义措施。

中国经济增长的真正动力

经济增长指的是长期、持续的生产能力和产出水平的提高,其直接原因是:

物质资本的积累,即固定资产投资

人力资本的积累(如教育、培训)

生产率提高或技术进步

我们平时讲经济增长的三驾马车,是投资、消费和出口,这是需求侧的角度,只能用在分析短期经济增长的问题上。从供给侧的角度来讲,经济增长的三驾马车,应该是固定资产投资、人力资本的提高以及技术进步。长期的经济增长是供给问题,而不是需求问题。

对于所有的落后国家而言,不是因为消费不足才导致落后,而是生产不足。

中国之所以增长快,是因为储蓄率高

中国的消费率与其他国家比较确实很低,这是中国的弱势还是优势?如果是消费拉动经济增长的话,那消费率高达90%的非洲国家岂不是早就比我们富了?消费率长期超过90%的希腊不应该是世界上经济增长最快的国家吗?其实,中国之所以增长快,反而是因为我们的储蓄率高,那样资本积累的速度才快,生产能力的增长才快,最后经济的发展才快。经济一旦增长了,消费水平自然会跟着上升。

GDP与消费的增长(%): 1992-2012

消费、储蓄与投资

当一个国家经济不景气时,增加消费和投资都有利于经济复苏。

但长期的经济增长是不能靠消费拉动的,而是靠投资、靠资本积累和生产率的提高。相对较低的消费率(相对较高的储蓄率和投资率)反而会促成较高的消费增长率!

消费的增长是经济增长的结果,而不是经济增长的原因。

是制度还是文化造就了中国经济的高速增长?

近年来,越来越多的经济学家认识到光靠改革体制、吸引外资和国际援助并不能从根本上解决发展中国家的经济增长问题,于是注意力开始转移到文化上。

中国文化中与经济增长直接相关的价值取向有两个

不管是制度还是文化,最终都是通过影响一个国家的物质资本和人力资本的积累以及技术进步的速度来影响经济增长的。中国文化中与经济增长直接相关的价值取向其实只有两个,一个是节俭,一个是重视教育,前者涉及物质资本的积累,后者涉及人力资本的积累,也涉及技术进步的速度。

常常有人说中国经济发展得好,是因为中国人特别勤劳。但是勤劳本身其实只影响到产出的水平而不是产出的增长率。一个勤劳的农民相比不勤劳的农民,每年可以多打点粮食,但如果没有积蓄,照样不会有增长。勤劳只有与节俭结合起来才会导致经济增长。

用经济学的语言讲,勤俭节约的作用是提高储蓄率,而储蓄是资本积累的前提,储蓄率低的国家,其资本积累速度也慢。(那些主张中国应该转向消费驱动的增长模式的人有必要温习一下基本的经济增长理论。)

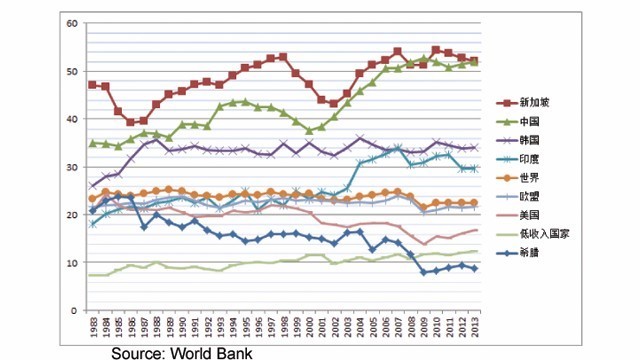

各国储蓄率(GDS)比较(%)

东亚人民不只是口头上重视节俭,实际生活中的储蓄率也的确比较高。除了少数以石油为主要产出的国家以外,东亚国家尤其是中国和新加坡的国内总储蓄率在过去三十年里一直都是全世界名列前茅的。

高储蓄可以加快物质资本积累的速度,但很多经济学家认为这不是经济长期增长最主要的动力,人力资本的作用可能更加重要。从广义上讲,人力资本包括劳动者的知识、技能、健康乃至价值观,但经济学家在衡量人力资本时,通常只用教育水平作为指标。

中国在公共教育上的投资并不突出

从公共教育支出占GDP的比例以及人均受教育年限来看,中国和其他东亚国家都并不突出。大多数发展中国家虽然在过去几十年里用于公共教育上的支出不断增加,人均受教育年限也有显著的提高,但经济增长速度并没有因此而加快。所以有学者指出,教育质量才是经济发展的关键。

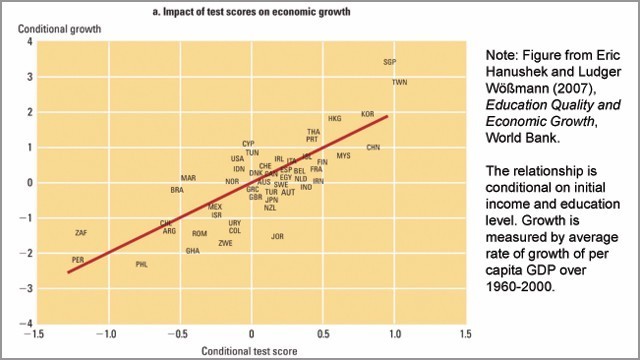

一个国家的经济增长率与其“认知技能”指数高度正相关

美国斯坦福大学的哈努谢克(Hanushek)和德国慕尼黑大学的沃斯曼(Woessmann)两位经济学家利用国际性的(中小学)数学、科学和阅读考试成绩的数据,构建了一个具有可比性的70多个国家的所谓“认知技能”(cognitive skill)指数,通过比较各国同龄的学生在相同的受教育年限里所获取的知识和技能的多寡,来衡量各国教育质量的高低。

他们发现,一个国家的经济增长率与其认知技能指数高度正相关。根据他们的数据,所有东亚国家(地区)的这个指数都名列前茅,更是遥遥领先于所有发展中国家。这就能够解释为什么日本是二战之前实现工业化的唯一的非西方国家,为什么二战之后除少数欧洲(包括以色列)和盛产石油的中东国家以外,只有东亚四小龙成功加入到了发达经济体的行列,为什么过去三十多年里中国成为全世界经济增长最快的国家。

中国面临的最大挑战 反而不是保持经济持续增长

中国增长的优势不在制度而在文化,这不是说制度不重要——搞闭关锁国、计划经济,再好的文化也没有用——而是说与别的国家相比,我们的文化优势要远远超过任何可能的制度优势,因为文化优势不会在一两代人内就消失。

中国面临的最大的挑战不是如何保持经济持续增长

那么,中国面临的最大的挑战就不是如何保持经济持续增长——这对中国不是特别大的难题——而是如何在发展经济的同时,有效缓解巨大的环境负债、贫富差距和社会不公以及推动民主和法治的建设。中国所面临的这些挑战,恰恰是节俭和重视教育的传统文化帮不上忙的,而是需要政府的努力和制度的变革。

解决这些问题,在短期内也许会影响经济增长,但是如果通过牺牲一点经济增长的速度就能换来青山绿水、社会和谐,应该是非常值得的。

本文根据朱天教授的演讲内容整理而成,经本人同意发表