李松蔚:从觉察到打破,如何彻底改变人生?

李松蔚博士做客中欧EMBA人文艺术讲座,分享从觉察到打破,如何才能改变自己的人生?

我们生活在一个加速变化的时代:旧经验在新问题前频频失效,意义感在信息洪流中摇摇欲坠。越来越多的人开始追问:如何在动荡中安顿自我?

跟随李松蔚的思维地图,我们将能看到:真正的重塑自我,来自持续觉察与微小改变的勇气。以下是他的讲座内容的整理。

● ● ●

李松蔚

心理咨询师、北京大学临床心理学博士

今天我分享两个关键词:一个是觉察,一个是打破。觉察是了解自己,打破是改变自己。所有的改变是在觉察的基础上去改变;而所有的觉察,它最终的方向,也一定是要为了一个正向的改变去服务。

我曾见过许多人在剖析原生家庭时陷入困境:有人抱怨父母过于严厉导致自己自卑,有人将成年后的讨好型人格归咎于童年创伤。但问题是,觉察不等于改变。

我们反复强调过去的伤痛,反而可能放大对自己的不满,甚至陷入「宿命论」的泥潭——毕竟,谁也无法回到童年改写经历。这种叙事最终导向的,往往是怨恨而非成长。

01

觉察:环境如何塑造了我们?

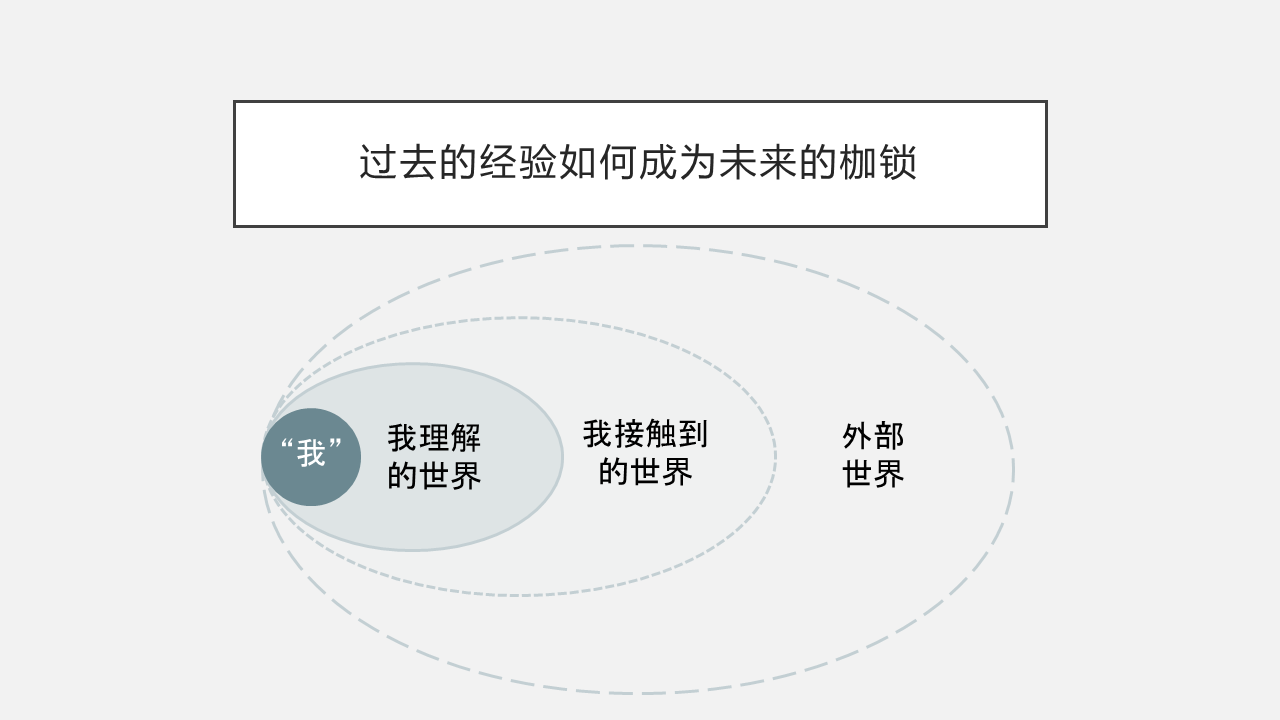

我用一张集合图来解释觉察:外部世界是一个大圆,每个人接触的、理解的世界只是其中的小圆。若只在小圆中寻找自我,实则是「自我验证」——用熟悉的经验解释一切,屏蔽其他可能性。

我曾认为「成绩差的人注定过不好」——因为我从小接触的都是擅长考试的人。直到从事心理咨询后才发现,许多不擅长学习的孩子,反而活得自由而精彩,他们可能早早创业,或在游戏中展现天赋。这些经历让我意识到,我们的认知框架,本质上是环境经验的投射。

进化论揭示了一个真相:所有人在一个环境里能够稳定地存在下去,他与这个环境之间是相互匹配的。环境稳定地给这个人提供某种输入,而这个人稳定地对环境进行某种输出。

我们常常能从父母身上想象出孩子是什么样的,或者反过来从孩子身上推断出他的家庭。

脾气暴躁的父母往往培养出在人际关系里如鱼得水的孩子;情绪稳定的家长,他们的孩子可能显得「情商低」——因为后者无需刻意讨好他人。这些特质并非「缺陷」,而是适应环境的生存策略。

去觉察一个人是在什么样的环境里长起来,不是为了抱怨环境,或是沉溺于批判,而在于理解环境如何塑造了我们,我是怎么长成今天这样的自己。

觉察到这一点后,你才有可能进入到「如何去改变」。在环境中养成的经验、策略、方法,包括你对这些的感知,最后都会形成大脑当中被固定激活的神经通路。成年之后,就变成一套稳定的我们用来认知世界的框架。

02

打破:当旧经验成为枷锁

觉察的终点不是自我解释,而是改变。但改变为何如此艰难?

■ 大脑的滤镜机制

人的大脑天生厌恶不确定性,它会自动过滤陌生信息,只加工熟悉的部分。熟悉的事物对我来说是安全的,大脑的加工速度会更快,决策的路径就更短,得到的结果更加可预测。

比如一个自认为「不擅长讲课」的老师,只会关注台下玩手机的学生,却对认真听讲者视而不见。老一辈人经历过物质匮乏,即便如今富裕了,仍会囤积废品。这不是「毛病」,而是「特点」,这些特点是曾经有效的生存策略。但若环境已变,过去的策略就可能成为未来的枷锁。

我们的人生经验,最后会形成一种滤镜。我们看到的从来不是世界的全貌,而是被经验加工后的「安全区」。

有管理者跟我抱怨:「我真的拿我的孩子没办法,因为不能辞退他。」你就知道他的人生经验是从哪里来的了,他的管理三板斧——绩效考核、晋升激励、人员优化——在家庭中完全失灵。这恰恰说明旧经验在新角色中的局限性。当环境从「职场」切换到「家庭」,我们需要的不仅是技巧,更是认知的迭代。

今天的时代是一个变化的时代,世界正在发生一系列我们无法忽视的变化。当变化累积到一定程度,如果你不改变,最后会给自己带来很大的限制。

■ 何时需要改变?

当你发现工具越来越顺手时,离更换工具的时候就不远了。改变并非随时需要,但在三种情境下尤为紧迫:

o 新的人生阶段:比如从管理者角色转变为父母角色;

o 环境剧变:技术颠覆(比如AI对各行各业的冲击)、观念迭代或战略规划迭代(从「增长模型」转向「生存模型」);

o 目标转换:从追求业绩到关注健康,从满足他人到寻找自我。

有时我会觉得这是现代人的不幸。如果你是几百年前的人,那你所有的人生经验在一个极其稳定的框架里都是可以叠加积累的。在农耕社会谁最有地位?是老人,老人积累了几十年的经验,可以用来指导年轻人更好地从事生产,所有经验都是有用的。

而今天你在家族群看到父母辈发的那些消息,很可能就告诉他们:「你受骗了。」所谓人生阅历带给他们的积累,在当下时间点已经过时了。他们越有经验,就越容易被骗或被限制。

■ 当下的环境跟过去是一样的吗?

过去有一种比较粗俗的说法,叫「大力出奇迹」,这是增长时代常用的观念,在未来却未必成立。不是因为观念错了,而是未来的时代不支撑它了。

过往我们的学习路径是不断重复、试错和积累经验,但在更加灵活的时代,成功路径中的很大一部分,可能都是在快速迭代的。

一位做短剧的朋友告诉我,行业的迭代速度快到惊人。一部爆款短剧的生命周期只有2周到1个月,模仿者往往以失败告终。

我们做战略规划,以往都是增长模型,因为大环境是增长的。你永远都可以考虑说明年会比今年更好,再以此为基础去构建构想五年、十年以后做什么。

但当外部形势变得不确定,增长模型变成生存模型,要考虑的就是当衰退甚至被淘汰将大概率发生时,我们怎么能保证不去踩这些坑,让自己存活下来。

时代在变革,角色在转型。在变化的世界里沿用旧经验,是削足适履的认知过程。为了把新环境认知为「熟悉」的模式,大脑就会将自己打造成封闭的信息茧房。

所以,对于所有的自我觉察,最后的落点要落到一句话上:在今天或未来的生活中,我所处的环境跟过去是一样的吗?

03

从觉察到行动:改变的工具箱

■ 自我觉察日记

在做心理咨询时,我用这样一张图表帮助过许多人,叫做「自我觉察日记」,每天就记录三件事:情境、感受、认知。比如:

o 情境:员工抱怨工作超负荷

o 感受:挫败、恼火

o 认知:他在否定我的管理能力

坚持记录后,你会发现自己身上反复出现的「人生脚本」,这些脚本曾保护过你,但也会限制未来的可能性。于是我们把三栏表扩充到五栏:有没有其他的理解这件事的方式?有没有其他认知的可能性?如果换了角度,我的反应是不是就变了?

o 新认知:也许他希望获得认可

o 新的应对:问问他是怎么解决问题的

一位高管在日记中发现,自己总是将员工的反馈视为「攻击」。通过扩充视角,他学会了问:「你是怎么解决这些困难的?」团队氛围随之改善。

关税战是一把双刃剑。美国今年金融市场出现股市汇市债市的动荡是影响之一;一季度经济下跌了0.3%,是第二个表现;就业数据开始出现新变化也是一个影响。

■ 认知重构

在心理咨询中,我常听到绝对化的自我定义:「我就是这样的人」「我永远做不到」。这时,我会引导来访者进行认知重构练习,将绝对化的描述改为动态表达。

o 步骤一:写下固有认知(如「世界很危险」)

o 步骤二:将其转换为描述性语言(如「现阶段,我被描述为更关注风险」)

o 步骤三:追问「在什么条件下,这个描述会改变?」

一位来访者曾坚信「我无法信任别人」。通过练习她发现:「当对方主动分享脆弱时,我的信任感会增强。」这个发现让她开始尝试小步开放。

在商业领域,也经常发生此类的认知重构。比如星巴克从「咖啡店」变为「提供第三空间」;Netflix从「DVD邮寄商」成为「内容平台」。认知上的重命名会带来全新的行动路径。

■ 最小成本实验

有位年轻人想去健身,但恐惧他人的嘲笑 :「你这样的胖子也来健身房?」我建议他做一个实验,连续一周去健身房坐10分钟,其他什么也不用做。一周后他告诉我,根本无人注意他,他的恐惧都是想象的。

最小成本实验的价值在于:用低成本行动验证假设,而非被头脑中的「信息茧房」困住。

04

谁有力量谁改变

许多人问我:如何彻底改变人生?我的回答是:先改变5%。

改变从来不是「谁错谁改」,而是「谁有力量谁改变」。改变往往是强者做的事,需要为此承担责任和结果的不确定。

在不确定的时代,我们需要有两种能力:大处着眼的格局,小处着手的勇气。真正的成长,始于觉察,成于打破。当你意识到环境已变,旧脚本不再适用时,改变就不再是选择,而是生存的必然。

改变也不是一场革命,而是一次次微小的突围。当你从5%的调整开始,旧世界的围墙终将崩塌,新大陆的轮廓会逐渐清晰。

/ 延伸阅读 /