30多家创业公司扎堆共享单车,他却选择了做共享巴士

周一早高峰,上海的道路上如约上演一场拥堵大戏。有人等在公交站旁,焦灼的目光并没有让车早一刻到达;有人打开手机,却迟迟没有司机接单;有人想骑共享单车,老天偏偏又下起了雨;有人坐在自己车里,半小时移动了一公里……

我们看似拥有很多出行选择,却依然痛苦地堵在路上。

于是,“共享巴士”出现了……

这几年,共享出行的话题可谓炙手可热,在共享单车风靡全城的当下,敏锐的创业者们又把目光投向了共享巴士,这其中就包括中欧Global EMBA校友、小龙巴士创始人熊光辉

在张江科技园区一家孵化器的办公室里,45岁的熊光辉与小龙巴士的二十几名员工一起坐在略为拥挤的大开间里。公司没有华丽的装潢,甚至可以算是简陋,唯一的特色就是门口的春联,以及员工电脑上密密麻麻的数据。

“其实我们是一家信息化管理公司。”熊光辉特意向小欧强调。小龙巴士与传统巴士公司不同的是,它靠互联网连接用户,依靠数据分析来规划线路、计算需求。

在小龙巴士的微信公众号页面上,用户可以自主购票选择早晚高峰出行的巴士线路,他们可以单次购票,也可以选择包月。没有合适路线的用户还可以留下自己的地址信息,公司会根据新用户的数据判断是否需要增加新线路。此外,小龙巴士还提供企业班车和其他包车服务。对于拥有工程师背景的熊光辉,大数据、算法这些词对他而言并不陌生。1999年到2006年间,他曾在美国硅谷工作7年之久。然而,因为心中一直有一个创业的梦想,他最终选择回国创办自己的公司。

熊光辉最早开办了一家IT咨询公司,为了增加自己的市场营销和管理技能,他在2012年来中欧就读了Global EMBA课程。2013到2014年间,滴滴、Uber的迅速崛起让熊光辉嗅到了一丝商机。于是他在公司内部成立了一个专门的项目组来发展商务租车业务,然而彼时租车市场基本饱和,他深感这个领域已经没有太大的创业空间。但就在这段摸索期间,他们意外发现了另一片创业蓝海,那就是共享巴士。

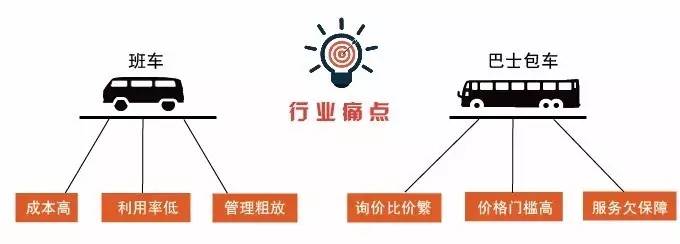

“通勤时间一直是很多上班族头疼的问题,尤其是最后几公里。”熊光辉说,“另一方面,很多公司为员工提供的班车利用率不高,但企业却付出了很大的成本。”

痛点就是商机。2015年3月,熊光辉正式创办了“小龙巴士”,公司的巴士都是租赁来的新能源车,他的团队主要靠打造一个数据分析的后台,根据用户在后台反馈的信息和需求设计路线,为乘客提供更方便、舒适的通勤体验。“尽管滴滴、神州这些公司可以在小轿车领域做到垄断地位,它们却不能把同样的模式套用在巴士。事实也证明,它们虽然也做了巴士业务,但并没有发展起来。”

短短两年时间,小龙巴士微信公众号注册用户已经接近12万,运送乘客超100万人次,提供的线路达到86条。

摸索、试错

寻找共享巴士的未来

共享巴士的运营模式与小轿车完全不同,市场上也没有成功的先例去模仿,小龙巴士取得的成绩,靠的只能是不断地试错和改进。

提到公司这两年的发展历程,熊光辉用了两个字“摸索”来概括。“巴士出行对技术的要求比小轿车要高,因为要拼20到40个人,这个使用场景各方面的难度都很高。”

共享巴士的难点主要是上座率,他说:“出租车的费用靠乘客分摊,但巴士不能,如果坐的人少,巴士运营的成本就无法回收。”

熊光辉认为,共享巴士能否发展得好,就像“鸡生蛋、蛋生鸡”一样,巴士车铺得多了乘坐就会变方便,越方便就越吸引人来坐;如果车少,乘坐就会不方便,坐的人也就变得更少了。比如共享单车,如果一个城市里只有很少的单车,大家不会想到去下载App来用,但是现在遍地都是单车,几乎随时都能找到,这样就变成了一种出行选择,大家也愿意为这种出行买单。

巴士目前无法大量铺开的原因在于高昂的成本,如果保证不了上座率,公司会面临巨大的损失。这样一来,无论是运营者还是投资人都变得比较谨慎。

小龙巴士在创办初期同样经历了亏损的过程。2015年,针对社会线路班车进行尝试,在缺乏市场传播的情况下,盈利情况不尽如人意。公司发展目标开始调整,为各大企业提供班车服务,小龙巴士的信息化管理可以让企业随时了解班车的乘坐信息,及时调整线路,为企业节省成本。社会线路班车和企业班车并行发展,使得小龙巴士实现了盈亏平衡。

目前已经有100多家企业与小龙巴士签订了协议,但是熊光辉的野心不止于此,他期望的是将来企业可以不再提供班车,而是让员工全部乘坐共享巴士。

探索“动态班车”

力求让“打巴士”成为现实

在经历了两年的摸索后,小龙巴士现在将重点转向了打造“动态班车”上,也就是根据用户的实时需求来提供巴士服务。说得通俗点,就是让用户出门像打车一样实现“打巴士”。

聊到公司这个新项目,熊光辉明显变得兴奋起来。他认为,共享巴士如果只停留在提供上下班的固定线路上,将来不会有太大的空间,共享巴士最大的机会就是打造动态班车想一下,你在手机上发送了用车请求,10分钟之内有一辆巴士停在你小区门口,而且会在预期的时间将你送达目的地。”熊光辉自信地说。

“你只需要发送用车请求就好了,我们的后台会自动寻找需要拼车的乘客,实时规划出合适的路线,保证把每个乘客都按时送到目的地。这虽然很难,但是我们目前设计的模型是能实现的。”“考虑到非高峰时段的出行需求并不高,我们将来主要还是集中在早晚某个时间段和中午的小高峰。”熊光辉补充道。

动态班车作为小龙巴士的重点项目,马上就要进入三个月的试运营。创业公司就是这样,新的产品出来一定要先试错,保证正式推出后不能有问题。如果一切顺利,动态班车将会拥有巨大的市场潜力,甚至又将为人们的出行带来一次新的颠覆。“其实我们都很期待,这个项目正体现了我们技术上的优势,证明我们并不是一个门槛很低的创业公司。”熊光辉说。

“我们希望的是,以后大家出门时不再只是打的,也可以随时打个巴士。”

创业需冒险,感激中欧校友帮助

目前,小龙巴士的团队已经从创业初期的四五个人发展到了现在的20多人。

“我们是一支年轻的团队,除了我是70后,团队全是80后和90后。”

一路走来,熊光辉感到,冒险精神是创业者身上必备的素质。“创业都是有风险的,作为创始人肯定要有一定的冒险精神。从团队来讲,尽管大家性格不同,有的人保守些,有的人激进些,但作为一个整体还是需要愿意去承担一些风险。”创业的路是艰难而寂寞的,熊光辉特别感激中欧校友的帮助,他们不仅在资金上给予了支持,还在精神上给了熊光辉莫大的鼓励和安慰。

“中欧是一个非常好的平台,从我最开始有做共享巴士这个想法的时候,就得到了同学们的大力支持。这个项目的天使轮投资也主要来自中欧校友,这对我是非常大的鼓励。在中欧,校友之间不论谁遇到困难,其他人都会乐意提供帮助,即使不是一个班的,只要提到中欧,大家都会慷慨相助,这让我在创业的路上感到非常温暖。”熊光辉感慨道。

对于小龙巴士最新的动态班车项目,熊光辉也和校友们分享了自己的想法和目标,“希望最后的数据能够验证这个模式,校友们也在期待。”

共享巴士是真正的共享出行

近些年,共享经济持续繁荣,尤其以共享出行最为火爆。然而,很多人也提出了,诸如滴滴、摩拜单车等出行模式只能算分时租赁,并不是真正的共享。

中欧的桑普勒(Sampler, Jeff)和莫伦(Moran, Peter)两位教授就曾合作研究过共享经济课题,他们一致认为,单车共享是租赁经济,而非共享经济。这样判断的依据在于,摩拜本身拥有单车,这与Uber不同,Uber是司机拥有汽车。桑普勒认为摩拜单车之所以说自己是共享经济,因为这样对于它的市场宣传和估值都有利。

熊光辉也同意这种观点,但他认为这只是狭义的共享定义。他说,人们用滴滴打车时,一天之内可能有30个人坐过同一辆车,可以说这是分时租赁,也可以说是共享一辆车,因为这与大家开私家车是完全不同的。共享单车也是一样的道理,你骑半小时,别人骑半小时,只是共享的方式不一样。而且,不管是乘坐出租车或者专车,还是骑自行车,都比开私家车环保,这种共享就是一件好事情。

共享巴士就不一样了,每辆巴士都能同时承载二三十人,这些人在同一时间段共享一辆车,下车之后,又是另外几十人在乘坐这辆车,这样在时间和空间上都是共享,熊光辉认为,巴士出行才是比较准确的共享出行。尽管小龙巴士的动态班车数据还没有出炉,熊光辉对行业的未来充满信心。

“乘客出行如果使用小轿车,一般是一两个人占用一辆车,小轿车的数量一多,道路自然会堵,但是如果用巴士来代替小轿车做上下班高峰的出行工具,二三十个人拼一辆车,就是一个很好的解决拥堵的方案。”